Protesttag „Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Not“

Krankenhäuser der Region fordern mehr Unterstützung von Regierung

Anlässlich des bundesweiten Protesttages „Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Not“ haben Krankenhäuser aus Bamberg und Forchheim von der Bundesregierung eine schnellere und nachhaltigere Unterstützung gefordert. Die Preissteigerungen der letzten Jahre könnten derzeit nicht ausgeglichen werden.

Die aktuelle wirtschaftliche Lage von Krankenhäusern ist laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) dramatisch. Die derzeit gültigen Finanzierungssysteme seien nicht für Extremsituationen wie Pandemien oder die seit 2022 vorherrschende sehr hohe Inflation gemacht und würden bestenfalls in normalen Zeiten funktionieren. Knapp 90 Prozent der bayerischen Krankenhäuser würden entsprechend derzeit negative Ergebnisse schreiben.

Auch die Sozialstiftung Bamberg, das Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz und die Kliniken der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg weisen für das Jahr 2023 ein Verluste aus, wie die Sozialstiftung mitteilte. Um die Versorgung weiter aufrecht halten zu können, forderten sie Ende letzter Woche auf einer Pressekonferenz an der Seite von Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke, Forchheims Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein und Landrat Johann Kalb anlässlich des Aktionstages „Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Not“ gemeinsam die Bundesregierung auf, Lösungen für die finanziellen Auswirkungen dieser schwierigen Zeiten anzubieten. Denn Kostensteigerungen durch die Pandemie, den russischen Angriffskrieg und Inflation könnten durch die bisherigen Instrumente nicht aufgefangen werden.

„Unzureichende Refinanzierung der Personal- und Sachkosten“

„Unsere Krankenhäuser benötigen in dieser schwierigen Situation zuverlässige, zügige und vor allem auch nachhaltige Unterstützung“, sagte Andreas Starke. „Die bisher angekündigten finanziellen Hilfen aus Berlin sind bis heute kaum geflossen und werden auch nicht ausreichen, um das strukturelle Defizit und die inflationsbedingten Kostensteigerungen auffangen zu können.“

Landrat Kalb fügte an: „Unsere Kliniken sind als eine der wichtigsten Elemente der Daseinsvorsorge unverzichtbar. Deren Bedeutung wird mit der demografischen Entwicklung weiter steigen. Gleichwertige Lebensbedingungen setzen eine gute medizinische Versorgung im ländlichen Raum voraus.“ Deshalb brauche es noch vor der geplanten Krankenhausreform wirksame Soforthilfen für die Kliniken. Die derzeitig gültige gesetzliche Deckelung auf der Erlösseite ermögliche es den Kliniken nicht, die Kostensteigerungen der Jahre 2022 und 2023 auszugleichen. „Die unzureichende Refinanzierung der Personal- und Sachkosten sowie die unzureichende Investitionskostenfinanzierung müssen dauerhaft beendet werden“, sagte Kalb.

Abschließend ergriff Uwe Kirschstein das Wort und kam auf die Rahmenbedingungen zu sprechen. „Neben der geplanten Finanzierung von Vorhaltekosten, die auskömmlich ausgestaltet werden muss, müssen die Städte und Landkreise als Trägerinnen der Gesundheitsvorsorge auch endlich wieder zurück an den Verhandlungstisch. Kommunale Spitzenverbände müssen Teil des Gemeinsamen Bundesausschusses werden.“

Für die Weihnachtszeit

Erleichterte Corona-Tests für Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen

Bayerns Gesundheitsministerium hat für die Weihnachtszeit Erleichterungen bei Corona-Tests für Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen oder Pflegeheimen eingeführt.

Wer zwischen 23. Dezember und 9. Januar ein Krankenhaus, Pflegeheim oder andere medizinische Einrichtungen besuchen möchte, kann einen negativen Corona-Test binnen 24 Stunden auch in einer weiteren Einrichtung vorlegen, für deren Besuch ein solcher Nachweis erforderlich wäre. Bisher hätte man sich für jeden neuen Besuch einer Einrichtung neu testen lassen müssen.

Von dieser Erleichterung verspricht sich das Ministerium, Einrichtungen, ihre Beschäftigten und ihre BesucherInnen zu entlasten. Das sei gerade in der Weihnachtszeit sinnvoll, in der hohe Besuchsaufkommen auf eine in vielen Einrichtungen personell angespannte Lage träfen. Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, Pflegeheime und besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe könnten sich so zeitlich begrenzt gegenseitig unterstützen und entlasten.

Für die Bescheinigung zu den Corona-Tests stellt das bayerische Gesundheitsministerium ein Musterformular zur Verfügung. Nimmt eine Einrichtung einen Test selbst vor, füllt sie das Formular aus und die BesucherInnen können den Test auch in einer weiteren Einrichtung verwenden, statt sich dort nicht erneut testen lassen zu müssen. Gleiches gilt, wenn Einrichtungen Selbsttestungen der BesucherInnen vor Ort ermöglichen.

Sollte es Einrichtungen aufgrund personeller Engpässe und geringer Testkapazitäten während der Feiertage aber nicht möglich sein, vor Ort zu testen, können BesucherInnen ausnahmsweise auch eine Selbsttestung ohne Aufsicht unternehmen.

Für alle Erleichterungen gilt unterdessen: Die Einrichtungen können diese Erleichterungen freiwillig umsetzen, sie müssen es aber nicht.

Holetschek dankt Klinikbeschäftigten für Einsatz in der Pandemie

Krankenhäuser haben beispiellose Situationen bewältigt

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat den Beschäftigten bayerischer Krankenhäuser für ihren fortwährenden Einsatz zur Bewältigung der Corona-Pandemie gedankt. Zugleich zog Holetschek eine Zwischenbilanz, wie die staatlichen Maßnahmen zur Entlastung der Kliniken wirkten – zunächst in der Delta- und anschließend in der Omikron-Welle.

Holetschek betonte, das Personal den Kliniken habe sich im vergangenen Herbst und Winter erneut enormen Herausforderungen stellen müssen. „Und diese sind immer noch nicht vorbei – auch wenn das in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal zu kurz kommt. Allen Beschäftigten, die sich nach wie vor an vorderster Front für die Pandemiebewältigung, für die Behandlung und Pflege teils schwer erkrankter Menschen einsetzen, möchte ich erneut meinen herzlichen Dank aussprechen!“

Holetschek unterstrich, die Staatsregierung habe die Krankenhäuser und die dort Beschäftigten in diesem Winter und Frühjahr mit einer Vielzahl an zielgerichteten staatlichen Maßnahmen unterstützt und werde dies auch in Zukunft tun, wo immer nötig und möglich. Bayern habe sich beispielsweise erfolgreich beim Bund dafür stark gemacht, dass die Versorgungsaufschläge des Bundes bis zum 30. Juni 2022 verlängert wurden. „Insgesamt haben wir hier bereits Zahlungen in Höhe von rund 213 Millionen Euro an die bayerischen Krankenhäuser leisten können.“ Auch die Ausgleichszahlungen des Bundes für Krankenhäuser, die planbare Aufnahmen, Operationen oder Eingriffe verschieben, um die Verfügbarkeit von Behandlungskapazitäten für COVID-19 Patienten zu erhöhen, sei auf Drängen Bayerns zuletzt bis zum 18. April verlängert worden. Bislang hätten so rund 415 Millionen Euro an die bayerischen Krankenhäuser ausgereicht werden können, um finanzielle Härten abzufedern. Für eine Verlängerung der Ausgleichszahlungen bis zum 30. Juni 2022 mache er sich weiterhin stark und habe sich dazu an Bundesgesundheitsminister Lauterbach gewandt.

„Was hier geleistet wird, ist außergewöhnlich“

„Bei uns in den Kliniken ist die Pandemie noch längst nicht vorbei“, betonte Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, mit Blick auf die finanzielle Lage der Kliniken in Bayern. „Eine Verlängerung der Ausgleichszahlungen des Bundes bis 30. Juni 2022 ist dringend geboten. Außerdem benötigen die Kliniken eine Budgetsicherheit für die Zeit nach der Pandemie bis nächstes Jahr, um die nötigen Weichen zu stellen, das Versorgungsangebot bedarfsgerecht anpassen und die Fachkräfte entlasten zu können.“

Holetschek betonte, der Freistaat unterstütze die Kliniken mit der bayerischen COVID-Sonderzahlung darin, die vielfältigen Mehrbelastungen infolge der hohen Zahl an COVID-19-Erkrankten zu meistern. Die Kliniken müssten dabei mindestens die Hälfte der Sonderzahlung an das mit der Behandlung von COVID-19-Erkrankten besonders belastete Personal weitergeben. Damit wolle die Regierung das große Engagement der Mitarbeiter besonders würdigen und anerkennen. Daneben erhalten Kliniken, die im Winter selbst vor dem Hintergrund massiver Personalausfälle dringend benötigte Intensivkapazitäten teils noch aufgestockt haben, einen bayerischen Intensivpflegebonus, der zu 100 Prozent an das Personal gehe.

„Durch bewährte Organisationsstrukturen – die Bezirkskoordinatoren sowie die Ärztlichen Leiter Krankenhauskoordinierung – und weitreichende Anordnungsbefugnisse haben wir zudem die bestmögliche Nutzung der Krankenhauskapazitäten ermöglicht“, ergänzte der Minister. Er fügte hinzu, um Krankenhäuser schnell durch geeignetes Personal zu entlasten, können Personal von Reha-Einrichtungen vorübergehend in Krankenhäuser abgeordnet werden. Nicht zuletzt haben weitere Krankenhäuser wie Fachkliniken erfolgreich in die Versorgung von COVID-Patienten eingebunden werden können, die nicht von den Ausgleichszahlungen des Bundes profitieren. Auch für diese Fälle habe der Freistaat finanzielle Unterstützung zugesagt. Anästhesisten aus dem ambulanten Bereich könnten zudem – bei Bedarf – freiwillig in den Krankenhäusern tätig werden – hierfür habe der Freistaat eine entsprechende Vereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung treffen können.

„Mit Hilfe der beschlossenen Maßnahmen konnten wir in diesem Winter kurzfristig die akutstationäre Versorgung stärken, um die Herausforderungen zu bewältigen. Dies war sowohl in der Delta- als auch in der Omikron-Welle von großer Bedeutung. Wir haben die Krankenhäuser – auch zusätzlich zu Leistungen des Bundes – unterstützt, entlastet und auch die persönlichen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewürdigt“, erklärte der Minister.

Der Minister fügte hinzu, die Krankenhäuser waren und seien – auch durch die verschiedenen Unterstützungen des Freistaates – in der Lage, sich auf das medizinische Behandlungsgeschehen zu konzentrieren und die zuvor so nicht absehbaren Anforderungen durch die verschiedenen Virus-Varianten bestmöglich zu bewältigen.

„Auch mehr als zwei Jahre nach Beginn der Pandemie dürfen wir den Einsatz der Menschen in den Krankenhäusern nicht als etwas Selbstverständliches sehen“, unterstrich Holetschek. „Im Gegenteil: Was hier geleistet wird, ist außergewöhnlich. Deshalb unterstützen wir auch weiterhin, wo wir können.“

Bessere Handhygiene durch „Live-Feedback“

Forschungsteam entwickelt System zur Verbesserung der Handhygiene

In Deutschland sterben jedes Jahr 10.000 bis 20.000 Menschen aufgrund von Krankenhaus-Infektionen. Kindergartenkinder in Deutschland durchlaufen meist mehrere ansteckende Krankheiten pro Jahr. Häufige Ursache ist eine mangelhafte Handhygiene. Ein Forschungsteam der Universität Bamberg hat ein alltagstaugliches System entwickelt, um die Handhygiene in Krankenhäusern und Kindergärten dauerhaft zu verbessern.

Damit kann Infektionskrankheiten vorgebeugt werden. „Das Thema hat nicht nur in Zeiten der Pandemie hohe Relevanz“, sagt Prof. Dr. Thorsten Staake, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Energieeffiziente Systeme, der das Projekt gemeinsam mit den wissenschaftlichen Mitarbeitenden Joanna Graichen und Carlo Stingl durchführt.

Nutzerinnen und Nutzer erhalten direkt nach dem Händewaschen eine Rückmeldung

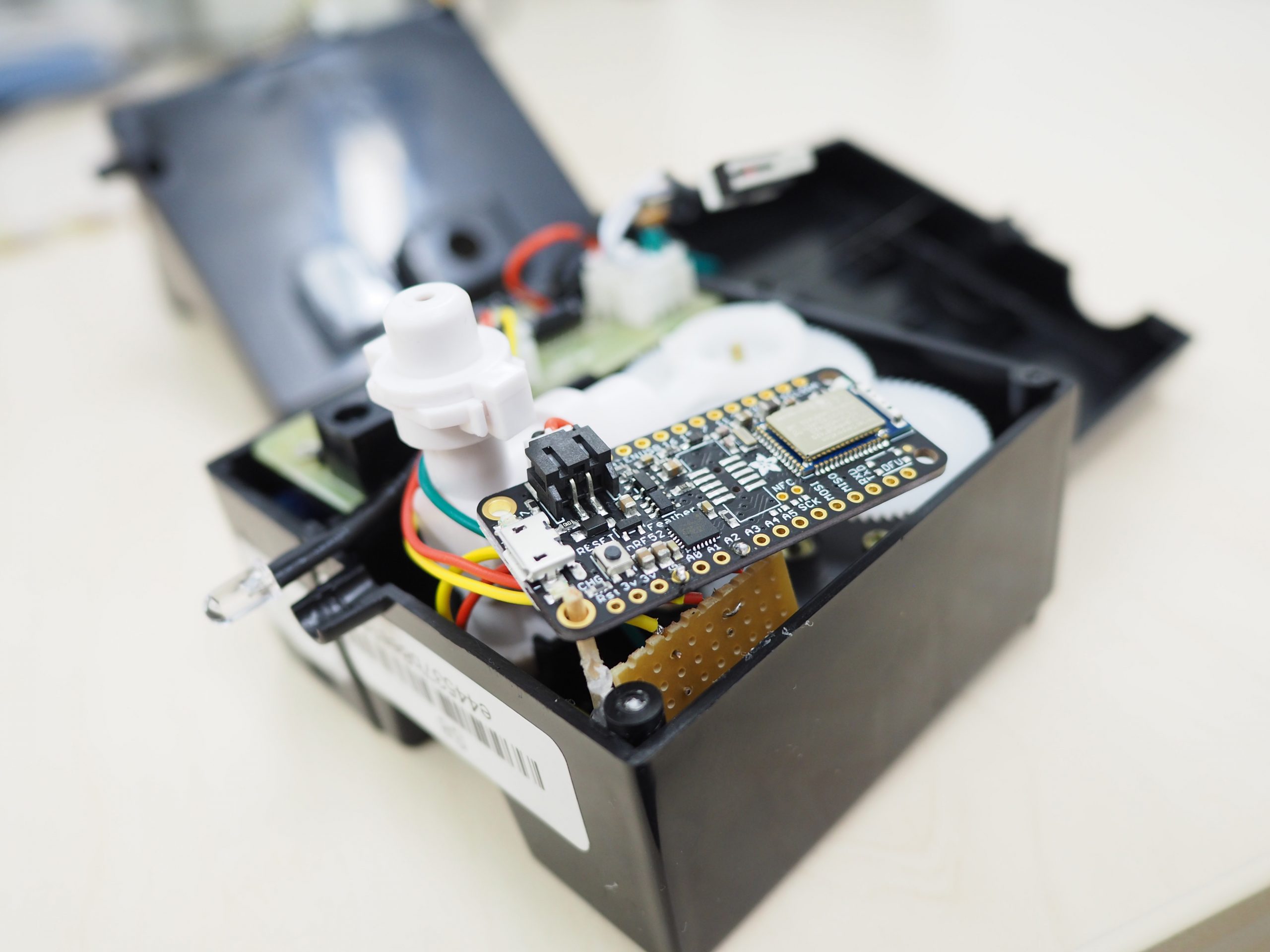

Die drei Forschenden haben mit Unterstützung ihrer Kooperationspartner ein digitales System entwickelt, das darauf abzielt, Handhygiene dauerhaft zu verbessern. Es besteht aus smarten Wasserhähnen und Seifenspendern sowie einem Display, das direkt neben dem Waschbecken angebracht ist. Das Display zeigt bereits während des Händewaschens Anweisungen an. Durch Messung des Wasser- und Seifenverbrauchs wird der Handwaschvorgang bewertet, und die Nutzerin oder der Nutzer erhält direkt nach dem Händewaschen eine Rückmeldung.

Das System kommt bereits bei einer Feldstudie an zwei Universitätskliniken sowie zwei Kreiskrankenhäusern zum Einsatz. Über 40 digitale Armaturen wurden an den Standorten eingerichtet. „Die Nutzerinnen und Nutzer der jeweiligen Waschbecken in den Kliniken bekommen Live-Feedback zu ihrer Handhygiene“, erklärt Carlo Stingl. „Die Daten der einzelnen Handwaschvorgänge werden außerdem gesammelt und aufbereitet, um den Kliniken Daten für ihr Qualitätsmanagement zur Verfügung zu stellen.“ Darüber hinaus werden die Daten genutzt, um Verhaltensänderungen messbar zu machen und zu untersuchen, inwiefern sich Gewohnheiten ausbilden. Insgesamt erwarten die Forschenden Daten von über 100.000 Handwaschvorgängen.

Kinder erlernen spielerisch gute Handhygiene

Eine angepasste Variante des Systems wird derzeit in Kindergärten in Deutschland und Finnland in Kooperation mit der Universität Turku (Finnland) eingerichtet. Auf dem Display sehen die Kinder während des Händewaschens Schritt für Schritt den korrekten Ablauf in einer Animation. Anschließend gibt das System ein kindgerechtes visuelles Feedback. „Kinder erlernen so spielerisch gute Handhygiene“, erklärt Joanna Graichen. „Die Kinder, ihre Eltern sowie die Erzieherinnen und Erzieher werden zu verschiedenen Zeitpunkten der Studie befragt, um die Verhaltensänderungen der Kinder in Bezug auf das Händewaschen besser zu verstehen“, ergänzt Graichen.

„Es ist denkbar, das digitale System in Zukunft so weiterzuentwickeln, dass es auch in anderen Gebieten angewendet werden kann“, meint Joanna Graichen. Zum Beispiel sei eine Installation in Altenheimen und der Gastronomie denkbar. Und schon jetzt zeichnet sich ab, dass das digitale System Vorteile gegenüber anderen Methoden hat: Neben Informationspostern, die in Sichtweite von öffentlichen Waschbecken angebracht sind, oder Lehrvideos gibt es bereits Video-Monitoring-Systeme, die die Einhaltung der Handhygiene-Standards überprüfen. „Poster oder Schulungen zeigen meist nur wenig oder kurze Wirkung. Der flächendeckende Einsatz von Videosystemen ist teuer“, erklärt Graichen. „Im Vergleich zu diesen Methoden ist das neue System einerseits kostengünstiger und andererseits effektiver.“

Finanziert wird das Projekt mit rund 1 Million Euro durch Business Finland. Ein Anteil von rund 250.000 Euro geht dabei an die Universität Bamberg. Der übrige Betrag steht den Kooperationspartnern zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, das Unternehmen Amphiro mit Sitz in Zürich, das die digitale Infrastruktur für das Projekt schafft, sowie den Armaturenhersteller HANSA.