Neuer Vorstand des MIB

“Die Herausforderungen der Integration werden nicht kleiner”

Der Migrantinnen- und Migrantenbeirat der Stadt Bamberg (MIB) hat seinen neuen Vorstand gewählt. Seit Anfang März leiten, wie sie es im zurückliegenden Jahr bereits kommissarisch taten, Mitra Sharifi und Marco Depietri als Doppelspitze den MIB. Wir haben mit den beiden über die kommenden Aufgaben, die Auswirkungen der Pandemie auf Integration und Identitätspolitik gesprochen.

Frau Sharifi, Herr Depietri, wieso sind Sie zur Wahl als Doppelspitze angetreten?

Mitra Sharifi: Als unser ehemaliger Vorsitzender Mohamed Addala 2018 zurückgetreten ist, habe ich den Vorschlag gemacht, mit einer Doppelspitze weiterzumachen. Erstens weil ich finde, dass der Vorsitz des MIB eine Aufgabe ist, die sich auch gut von zwei Leuten machen lässt und zweitens, weil wir auch im Vorstand, und in unseren Strukturen, Diversität haben möchten. Und in der Zeit, in der Herr Depietri und ich als Doppel gearbeitet haben, haben wir festgestellt, dass diese Konstellation sehr gut funktioniert. Wir ergänzen uns und können gut miteinander. Deshalb wurde die Satzung des MIB dahingehend geändert, dass auch zwei Leute den Vorstand innehaben können, und wir haben uns gemeinsam zur Wahl gestellt.

Marco Depietri: Ich muss sagen, dass ich am Anfang ein bisschen skeptisch gegenüber der Satzungsänderung war, weil wenn immer zwei Leute zur Wahl antreten müssen, aber der Fall eintritt, dass sie sich nicht verstehen, müsste man die Satzung wieder zurückändern. Eine Doppelspitze kann nur funktionieren, wenn man sich gut versteht. Darum sieht die Satzung jetzt vor, dass auch andere Szenarien ohne Doppel möglich sind und bei Bedarf eine Person Vorsitzende*r werden kann.

Wer hat welche Aufgaben?

Mitra Sharifi: Ganz genau haben wir die Aufgaben noch nicht festgelegt. Aber Herr Depietri übernimmt zum Beispiel schon jetzt sehr viel unsere Online-Arbeit. Gerade in der Pandemie hat er uns damit sehr geholfen. Auch im Bereich Stadtteilarbeit, in dem wir noch mehr machen wollen, ist stärker Marcos Aufgabe. Die Organisation der Internationalen Wochen gegen Rassismus, die gerade zu Ende gegangen sind, habe hingegen ich übernommen. Abgesehen von uns zwei haben wir im Vorstand sehr kompetente und engagierte Kolleg*innen, mit denen wir die Aufgaben teilen werden.

Bei der Wahl gab es keine Gegenkandidat*innen. Trotzdem gingen, bei einer ungültigen Stimme, nur 13 von 20 Stimmen an Sie. Sechs Personen haben also gegen Sie gewählt. Wie gehen Sie mit dieser Ablehnung um?

Mitra Sharifi: Ich glaube, dass diese sechs Leute im MIB immer noch starke Probleme mit dem Wahlbrief der SPD von 2019 haben, der möglicherweise gegen den Datenschutz verstoßen hat. Dieser mögliche Verstoß hat aber nichts mit dem MIB zu tun. Der Beirat hatte nichts falsch gemacht, sondern die Stadtverwaltung hatte die Daten an die SPD gegeben. Das ist nach dem Wahlgesetz erlaubt, allerdings nur nach Alter und Adresse sortiert. Verwaltung und Oberbürgermeister hatten angenommen, dass die Sortierung von Adressen auch nach dem Merkmal der Nationalität erlaubt sei, was nun von einem Gericht anders gesehen wurde. Aber der MIB hatte mit dem Ganzen gar nichts zu tun. Im Übrigen war Herr Addala auch mit 13 Stimmen gewählt worden.

Werden Sie versuchen, diese sechs Leute umzustimmen?

Marco Depietri: Das ist auf jeden Fall unser Wunsch. Ob wir das hinkriegen, wird sich zeigen. Aber das Vertrauen wieder herzustellen, ist keine Einbahnstraße – es muss auch etwas von diesen Leuten kommen. Wir werden aber nicht versuchen, die kritischen Stimmen zu isolieren. Es gibt viel zu tun und wir können unsere Aufgabe nur gemeinsam bewältigen.

Mitra Sharifi: Wir haben uns darum bemüht, die Bedenken dieser Kolleg*innen auszuräumen. Leider haben wir das noch nicht geschafft. Mir scheint, dass sich die Verhältnisse bei diesem Thema ein bisschen festgefahren haben. Es gab auch Forderungen, Marco solle nicht zur Wahl antreten oder die Wahl zu verschieben, bis der Prozess gegen den OB geklärt ist. Aber eine große Mehrheit im Beirat hat dies abgelehnt und will nach vorne schauen. Wir arbeiten daran, dass Vertrauen wieder entsteht. Ich hoffe, dass Marco an seinen Taten beurteilt wird und Stadtrat, Parteien und Medien uns die Chance geben, unsere Arbeit zu machen.

Aber finden Sie die Bedenken beziehungsweise Anschuldigungen an sich falsch?

Marco Depietri: Ich habe die Sache schon in der öffentlichen Sitzung vom April 2020 erläutert und geklärt und mich für die Irritationen entschuldigt. Das habe ich dann auch in anderen Sitzungen sowie zuletzt in der Wahlsitzung wiederholt. Man konnte im Vorfeld nicht wissen, welche Auswirkungen der Wahlbrief hat. Es gibt im MIB zwar auch Mitglieder, die den Brief nicht für einen Fehler halten, aber ich habe auch gesagt, dass jede Irritation eine Irritation zuviel ist. Es ist natürlich berechtigt, dass andere anders denken. Aber ich habe in langen Sondersitzungen jede Frage zum Thema beantwortet und wir möchten es beenden und im MIB ein neues Kapitel aufschlagen.

Vorher haben Sie die Doppelspitze des MIB kommissarisch ausgefüllt, jetzt sind Sie wirklich an der Macht. Was hat sich seit der Wahl geändert?

Mitra Sharifi: Eigentlich nicht viel. Aber man wird vom MIB mehr hören – auch in der Kommunalpolitik. Wir haben uns vorgenommen, weil wir ja auch unsere Ausschüsse neu gewählt haben, mehr Themen gründlicher zu bearbeiten und auch mehr Anträge in der Politik einzubringen, um die Interessen von Migrant*innen noch deutlicher zu artikulieren.

Marco Depietri: Mitra hat es schon erwähnt – die Stadtteilarbeit wird in den nächsten Jahren grundlegend für uns. Wir wollen nicht, dass die Migrant*innen zu uns kommen müssen, sondern wir kommen zu ihnen.

Was sind die drängendsten Probleme, die der MIB angehen will?

Mitra Sharifi: Wir stellen fest, dass politische Entwicklungen, und auch Corona, die gesellschaftliche Spaltung zwischen migrantischen und nicht-migrantischen Bevölkerungsteilen vertiefen. Zum Beispiel im Bildungsbereich. Das ist zwar kein rein kommunales Problem, sondern ein strukturelles, aber hier werden wir aktiv werden. Kinder mit Migrationsgeschichte stehen noch zu oft vor strukturellen Barrieren, die ihnen den Zugang zu Bildung erschweren. Wir wollen den Zusammenhalt stärken und auf kommunaler Ebene die Möglichkeiten ausschöpfen, damit Kinder mehr Chancengleichheit haben. Ein anderer wichtiger Bereich, ist der Einsatz für eine Antidiskriminierungsstelle, damit Rassismus und Diskriminierung ernster genommen werden. Wir möchten Betroffene stärken, ihnen mehr Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein in der Stadtgesellschaft ermöglichen und grundlegend mehr präventive Arbeit machen. Die Stadtteilarbeit wäre wieder ein gutes Beispiel. Gerade in der Begegnung zwischen Kulturen kann man Vorurteile abbauen und Menschen erreichen, die sonst vielleicht von Rechtspopulisten erreicht werden würden. Wir wollen auch die Mehrheitsgesellschaft ansprechen und gerade in den Stadtteilen ist es nicht so wichtig, woher man kommt, sondern was ein Stadtviertel braucht, um das Leben dort besser zu machen.

Aber wie sind Begegnungen in der begegnungslosen Pandemiezeit möglich?

Mitra Sharifi: Unmöglich ist es nicht. Wir haben uns fast ohne Pause in der ganzen Pandemiezeit digital getroffen und Veranstaltungen durchgeführt. Aber natürlich haben wir die Hoffnung, dass es bald wieder besser wird. Allerdings habe ich die Sorge, dass das ohnehin begrenzte Budget für Anti-Diskrimininierungs-Projekte oder im sozialen Bereich durch Corona noch kleiner wird. Integration ist eine freiwillige Aufgabe und solche Dinge sind immer die ersten, die gestrichen werden, wenn gespart werden muss.

Macht die Pandemie Integration schwieriger?

Mitra Sharifi: Die Herausforderungen der Integration werden nicht kleiner. Wir wissen, dass Migrant*innen von Corona und den wirtschaftlichen Folgen der Pandemiebekämpfung stärker betroffen sind, weil sie viel öfter in beengten Wohn- und prekären Arbeits-Verhältnissen leben und keine Reserven haben. Auch Schüler*innen mit Migrationsgeschichte, die noch Sprachförderung brauchen, aber kaum Zugang zu digitalen Unterrichtsmöglichkeiten haben, haben ein verlorenes Jahr hinter sich. Wir machen uns große Sorgen, wie diese Lücken geschlossen werden können.

Das zuletzt ratlos wirkende und nur wenig wirkungsvolle Vorgehen der Bundesregierung in der Pandemiebekämpfung wird auch noch begleitet von einem Hin und Her der konkreten Maßnahmen und der Kommunikation. Wie kommt das politische Vorgehen in migrantischen Kreisen an?

Mitra Sharifi: Am Anfang der Pandemie waren die Leute sehr dankbar, dass es hier klarere und bessere Regelungen gab als in ihren Heimatländern. Aber man hat auch in migrantischen Kreisen begonnen, die deutschen Maßnahmen mit denen anderer Länder zu vergleichen und sieht, wie langsam zum Beispiel die Impfkampagne vorankommt. Allgemeine Regeln wie das Tragen von Masken oder Abstandhalten zu kommunizieren ist kein Problem. Wenn wir aber spezifische Regelungen weitergeben wollen, die an lokalen Zuständen oder Inzidenzen festgemacht und alle paar Tage angepasst werden müssen, wird es schwerer. Wir haben beim bayerischen Staatsministerium versucht, schnell Informationen in verschiedenen Sprachen über Regeln, die sich schnell ändern, zu bekommen. Da gibt es zum Teil immer noch Probleme.

Ein Thema, das in den letzten Wochen einen großen Teil der Berichterstattung ausmachte, ist die sogenannte Identitätspolitik. Die einen loben sie als emanzipatorische Bewegung diskriminierter Gruppen, die Menschen eine Stimme und Einfluss verleiht, die geschichtlich unterdrückt waren und ihre Bedürfnisse und Forderungen bisher politisch-gesellschaftlich nicht einbringen konnten. Andere kritisieren sie als debattenfeindlich, weil sie die Gültigkeit von Argumenten zu oft an Betroffenheit von Diskriminierung und/oder Hautfarbe anstatt am Inhalt der Argumente festmacht. Wie stehen Sie zur Identitätspolitik?

Mitra Sharifi: Ich freue mich darüber, dass Rassismus seit einigen Monaten viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekommt und viel deutlicher angeprangert wird – dass auch marginalisierte und von Diskriminierung betroffene Gruppen ihre Stimme erheben können. Es gibt gesellschaftliche Macht-Strukturen, die Benachteiligung verursachen. Diese Strukturen muss eine Gesellschaft sehen und anerkennen, um sie ändern zu können. Wenn Menschen allerdings nur über ihre Merkmale, seien es Geschlecht, Hautfarbe oder Sexualität, definiert werden und derart extrem getrennt wird, dass über, zum Beispiel, Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe nur mitreden darf, wer davon betroffen ist, finde ich das nicht gut. Ich finde es gut, wenn man, wie aktuell beim Beispiel der Übersetzung des Textes von Amanda Gorman, zuerst schaut, ob es für die Aufgabe nicht eine schwarze Übersetzerin gibt. Schlecht ist aber, wenn Hautfarbe oder Geschlecht die Identität alleine bestimmen. Wir befinden uns noch in einer solchen gesellschaftlichen Ungleichheit, dass wir noch eine ganze Zeit lang Gleichstellungspolitik machen müssen. Diese Politik bedeutet unter anderem, ein gesellschaftliches Bewusstsein der strukturellen Ungleichheit zu entwickeln und strukturell benachteiligte Gruppen zu fördern. Dafür müssen diskriminierte Gruppen ihre Stimme erheben und ihre Identität behaupten, während gesellschaftlich privilegierte Gruppen diese Bestrebungen aushalten und akzeptieren müssen, einen Teil ihrer Privilegien abzugeben. So, hoffe ich, kann man eine Gesellschaft dahingehend ändern, dass alle Menschen gleich sein können.

Marco Depietri: Menschen mit bestimmten Merkmalen, wie nicht-weißer Hautfarbe, machen andere Erfahrungen im Leben als Weiße. Wir müssen ihnen zuhören und offen für ihre Sicht sein. Deshalb finde ich es gut, wenn diese Leute ihre Rechte verlangen. Aber nicht alle gegen alle, sondern gemeinsam.

Das könnte Sie auch interessieren...

Migrantinnen- und Migrantenbeirat (MIB)

MIB-Veranstaltung zum Internationalen Frauentag

Seit Jahren organisiert der Migrantinnen- und Migrantenbeirat der Stadt Bamberg (MIB) anlässlich des Internationalen Frauentags eine kleine Feier für Frauen mit einem bunten Programm, meist in den Räumen von Lui 20, der Begegnungsstätte des Vereins Freund statt Fremd. Dieses Jahr gab es ein virtuelles Meeting.

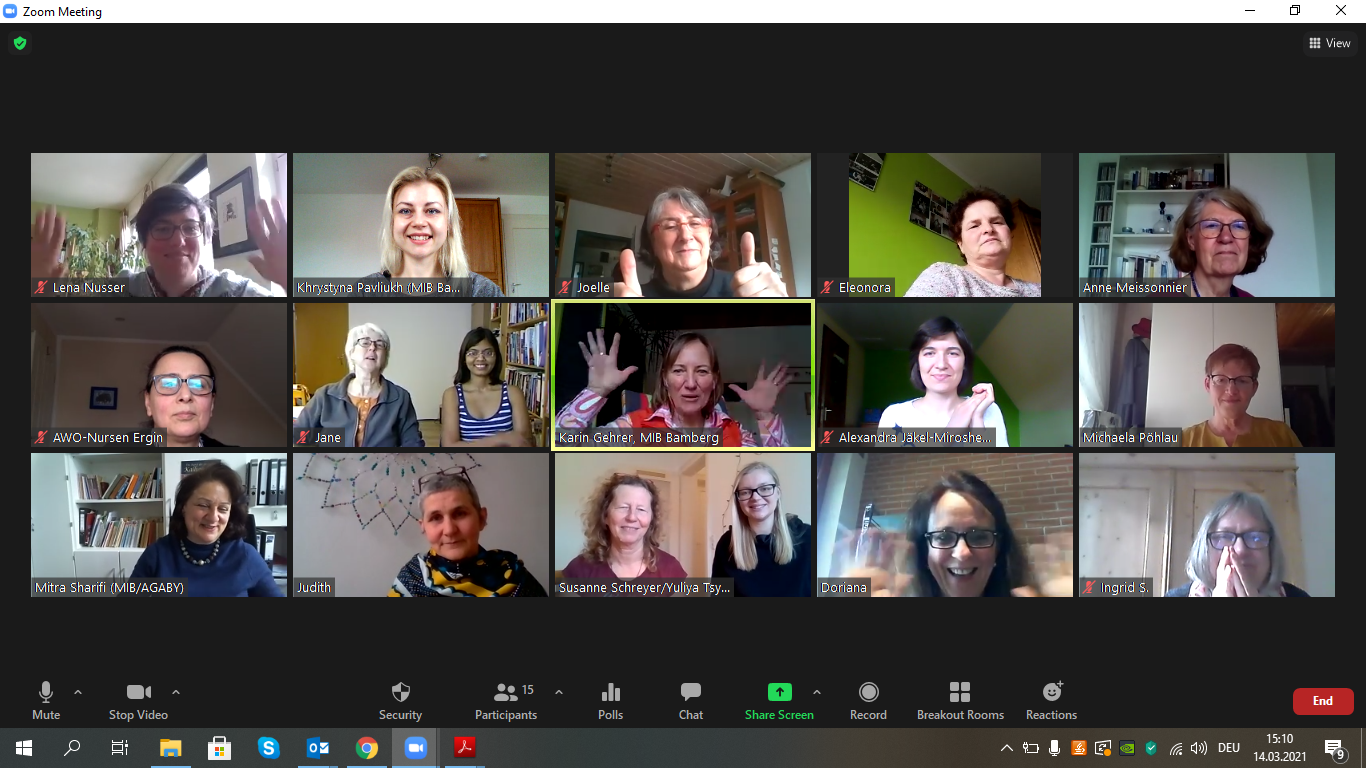

Trotz der aktuellen Einschränkungen wollte der Frauenausschuss 2021 die Feier nicht ausfallen lassen und hat deshalb Frauen mit und ohne Migrationshintergrund zu einem virtuellen Meeting eingeladen. Der Online-Austausch fand am 14. März 2021 statt und bot ein spannendes Programm. Nach der Begrüßung durch die Sprecherin des Frauenausschusses, Frau Khrystyna Pavliukh, folgten Grußworte der Vorsitzenden des MIB, Frau Mitra Sharifi, sowie Grußworte aller Fraktionen der Gleichstellungskommission der Stadt Bamberg.

Künstlerischer Höhepunkt war der Videobeitrag von Nora Gomringer, Direktorin der Villa Konkordia, welcher die oft subtilen Gewaltstrukturen und tabuisierten Missbrauchstragödien in Familien anhand der Geschichte zweier ohne Mutter aufwachsender Schwestern thematisierte. Frau Dr. Karin Gehrer nahm diesen Beitrag zum Anlass, zu verdeutlichen, dass Gleichstellung noch nicht erreicht und feministische und frauenstärkende Arbeit immer noch nötig ist, solange Frauen und Mädchen immer noch der Gefährdung durch Gewalt und sexuellen Missbrauch ausgesetzt sind.

Frau Judith Siedersberger von Freund statt Fremd e.V. stellte verschiedene Aktivitäten und Projekte des Vereines zugunsten von Frauen mit Migrationshintergrund vor. Speziell hervorzuheben sind dabei die Kunstprojekte für Frauen und Mädchen des Ankerzentrums, von welchen der „Radmantel“ bereits schon im Bürgerlabor ausgestellt wurde. Frau Nursen Ergin vom Migrationssozialdienst der AWO stellte die Beratungs- und Unterstützungsangebote für Migrantinnen und Migranten in der Stadt und im Landkreis Bamberg vor, unter anderem das langjährige Projekt Lesefreunde und – freundinnen für mehrsprachige Kinder und ein neueres Projekt zur Förderung von Internetkompetenzen.

Interaktives Online-Tanzen zur Abrundung

Der Frauenchor, der vor einigen Jahren vom MIB-Frauenausschuss gegründet wurde und bei vielen Veranstaltungen ehrenamtlich das Programm gesanglich umrahmt, wurde gewürdigt durch ein Kunst-Video von Michaela Pöhlau, welche mit einer gelungenen Collage eine Hommage an die Sängerinnen mit und ohne Migrationshintergrund schuf.

Die Ziele des vom MIB organisierten Treffens sind, einerseits die Vernetzung von Frauen mit und ohne Migrationshintergrund in und um Bamberg zu fördern und das gegenseitige Empowerment von Frauen zu stärken. Andererseits will der Frauenausschuss des MIB damit auch ein Zeichen setzen und aufzeigen, dass auch in Deutschland noch längst keine Gleichstellung von Frau und Mann erreicht ist, solange Frauen immer noch durchschnittlich viel weniger verdienen als Männer, solange Frauen immer noch häusliche Gewalt erleben und solange Frauen immer noch doppelt so hart arbeiten müssen um höhere Positionen zu erreichen. Auch in Corona-Zeiten wird die doppelte oder dreifache Belastung, welche durch Home-Schooling, Haushalt und Home-Office entsteht, wie selbstverständlich hauptsächlich von Frauen getragen. All das sind Ungerechtigkeiten, welchen Frauen mit Migrationshintergrund doppelt ausgesetzt sind, da sie nicht nur als Frauen, sondern auch als Migrantinnen Diskriminierung erleben, wie die MIB-Vorsitzende Frau Mitra Sharifi ausführte.

Die beiden ehrenamtlichen Organisatorinnen, Frau Frau Khrystyna Pavliukh und Frau Dr. Karin Gehrer, zeigten sich erfreut über die positiven Rückmeldungen zu dem Anlass und den regen Austausch unter den anwesenden Frauen, welche die Gelegenheit wahrnahmen auch von ihren Erfahrungen mit dem Frauentag in anderen Ländern und in ihrer Jugend zu berichten.

Der Tag wurde abgerundet durch ein interaktives Online-Tanzen mit Frau Susanne Schreyer von One-Billion-Rising, welche die weltweit bekannte Tanzchoreographie, welche zum Aufstehen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen auffordert, mit den Teilnehmerinnen zu Hause einstudierte.

Das könnte Sie auch interessieren...

9. Internationale Wochen gegen Rassismus in Bamberg

„Wer zuschaut oder gar Parteien unterstützt, die Rassismus und Ausgrenzung propagieren, macht sich mitschuldig”

Ab heute bis 28. März veranstalten der Migrantinnen- und Migrantenbeirat (MIB), die Jugendarbeit Bamberg (ja:ba), der Stadtjugendring (SJR), der Jugendmigrationsdienst des SkF, die Medienzentrale der Erzdiözese, die Seniorenbeauftrage der Stadt Bamberg, das Bamberger Bündnis gegen Rechtsextremismus und das Bayrische Bündnis für Toleranz sowie der Landkreis Bamberg zum 9. Mal die Internationalen Wochen gegen Rassismus in Bamberg. Schirmherren sind Oberbürgermeister Andreas Starke und der Landrat Johann Kalb.

Zusammen mit Vereinen, Organisationen, Institutionen, Schulen und engagierten Ehrenamtlichen wurde ein abwechslungsreiches Programm rund um die Themen Rassismus und Diskriminierung erstellt, das die Auseinandersetzung mit Rassismus und Ausgrenzung im Alltag und in Strukturen einerseits und Vielfalt, Begegnung und Menschwürde sowie Empowerment der vom Rassismus betroffenen Menschen zum Ziel hat.

Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März

Am Freitag, dem 19. März, bieten die Organisierenden einen Online-Projekttag für Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte mit 12 Workshops zu verschiedenen Aspekten der Themen Rassismus und Diskriminierung an. Die Anmeldungen für die 12 Schülerworkshops, die von iSo e.V. und MIB organisiert und von der Partnerschaft für Demokratie im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben“ gefördert werden, sind bereits abgeschlossen. Es nehmen rund 230 Schüler*innen teil. Der Lehrerworkshop zum Thema „Demokratischer Umgang mit Populismus und Stammtischparolen“ wurde für alle interessierten pädagogischen Fachkräfte geöffnet. Anmeldungen dafür sind bis 17.03. an jan.ammensdoerfer@iso-ev.de will-kommen.

Wichtiger Höhepunkt der Wochen gegen Rassismus ist die Aktion am Sonntag, 21. März, dem von den UN ausgerufenen Internationalen Tag gegen Rassismus ab 14.30 Uhr auf dem Maxplatz. Dazu sind alle Bamberger*innen eingeladen, unter den Mottos „Rassismus und Nationalismus kommen mir nicht in die Tüte“ sowie „Solidarität grenzenlos“ gemeinsam ein Zeichen gegen rassistische Diskriminierung und Gewalt zu setzen. Redebeiträge kommen unter anderem von Oberbürgermeister Andreas Starke, Landrat Johann Kalb und Mitra Sharifi vom Vorstand des MIB, die auch die Preisübergabe an die Gewinner*innen des Schüler-Plakatwettbewerbs „Alle anders, alle gleich – gemeinsam gegen Rassismus“ vornehmen. Abgerundet wird das Programm durch Musik und Poetry.

„Wir wollen die Bemühungen der Schulen und der Zivilgesellschaft stärken und bedanken uns für die Beiträge der engagierten Schulen, Initiativen und Institutionen in Stadt und Landkreis. Wenn sich rassistische Denkweisen und Handlungen bis zu Terror wie ein gefährliches Virus ausbreiten, dann sind nicht nur jüdische und muslimische oder schwarze Menschen bedroht, sondern die Demokratie insgesamt, weil jedes Mal die Würde des Menschen und die Seele des friedlichen Zusammenlebens verletzt werden. Wer zuschaut oder gar Parteien unterstützt, die Rassismus und Ausgrenzung propagieren, macht sich mitschuldig“, so Mitra Sharifi und Marco Depietri, Vorsitzende des MIB.

Der Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb laden der Migrant*innenbeirat der Stadt Bamberg und seine Kooperationspartner alle Bamberger*innen mit und ohne Migrationshintergrund herzlich ein, sich an den Internationalen Wochen gegen Rassismus zu beteiligen, um sich mit einem wichtigen gesellschaftlichen Thema auseinanderzusetzen, Gesicht zu zeigen und Farbe zu bekennen.

Weitere Informationen und das vollständige Programmheft sind zu finden unter http://www.mib.stadt.bamberg.de