Kunst im Krankenhaus

„Was bedeutet Gesundheit für mich?“

„Was bedeutet Gesundheit für mich, und was bedeutet es für mich, für die Gesundheit anderer Sorge zu tragen?“ Diese Frage sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft für eine Installation gestalterisch beantworten. Jetzt war es so weit und das Werk, das im Rondell der Steigerwaldklinik bewundert werden kann, wurde offiziell übergeben.

Die Installation war ein Projekt über eine Dauer von circa einem Jahr und bestand aus drei Teilen. Im ersten Teil wurden die Wände rundum im Lichthof des Rondells durch ein Fotoprojekt gestaltet. Großformatige Naturfotografien, aus dem umliegenden Wald, mit dem Themenschwerpunkt „Schönheit und Vergänglichkeit der Natur“. Im zweiten Teil entstanden zentral im unteren Bereich Holzobjekte, die thematisch unterschiedliche Lebensthemen behandeln. Diese zwei Abschnitte wurden von den Patientinnen und Patienten der Fachabteilung der Psychosomatik begleitet durch die Kunsttherapeuten Frau Silke Riemer-Weidenhammer und Herr Thomas Wirth erarbeitet.

Den dritten Teil der Installation gestalteten über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Unternehmenseinheiten der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft. So entstanden 17 Messingobjekte, stellvertretend für die 17 Unternehmen der GKG, die die Frage „Was bedeutet Gesundheit für mich, und was bedeutet es für mich, für die Gesundheit anderer Sorge zu tragen?“ gestalterisch beantworten. Als eine Art „Gesundheitsmobile“ stellt es, frei hängend, die Verbindung zwischen den Holzobjekten und dem ersten Stock dar.

Das Ergebnis ist beeindruckend und das Feedback der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Trotz der angespannter Arbeitssituation, waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistert dieser Frage nachzugehen, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und kreativ und mit handwerklichem Geschick gestalterisch umzusetzen.

Ein faszinierendes Gesamtergebnis, das derzeit nur die Patientinnen und Patienten sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GKG bestaunen können. „Auf diese Installation können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr stolz sein. Sie wird viele Blicke auf sich ziehen und viele Gedanken und Gespräche werden beim Betrachten entstehen. Die Installation wird uns auch an die Zeit der Pandemie mit ihren Auswirkungen auf die Arbeit erinnern. Ein großartiges Zeitobjekt“, zeigte sich Betriebsleiter Sebastian Götz sichtlich beeindruckt.

Frau Silke Riemer-Weidenhammer und Thomas Wirth, Kunsttherapeuten und Organisatoren des Projektes, skandieren: „Wir sind beeindruckt, wie sich der Platz im Rundbau verändert hat. Leicht sollten die Arbeiten wirken und Verbindungen sichtbar machen. Das tun sie auch. In vielen Teilen konnten wir uns nicht vorstellen, wie sich so viele Menschen beteiligen können sowie einen Platz in der Gestaltung finden können – zusätzlich auch noch unter Pandemiebedingungen. Neben den sehr persönlichen Zugangswegen der Einzelnen hat uns immer wieder die Unterstützung und das Vertrauen beeindruckt, welche wir aus dem Haus bekommen haben, besonders möchten wir hier auch die Haustechnik erwähnen, die uns tatkräftig unterstützt hat.”

Kunst-Installation auf Maxplatz

Kritik an „Broken“ von Dennis Josef Meseg

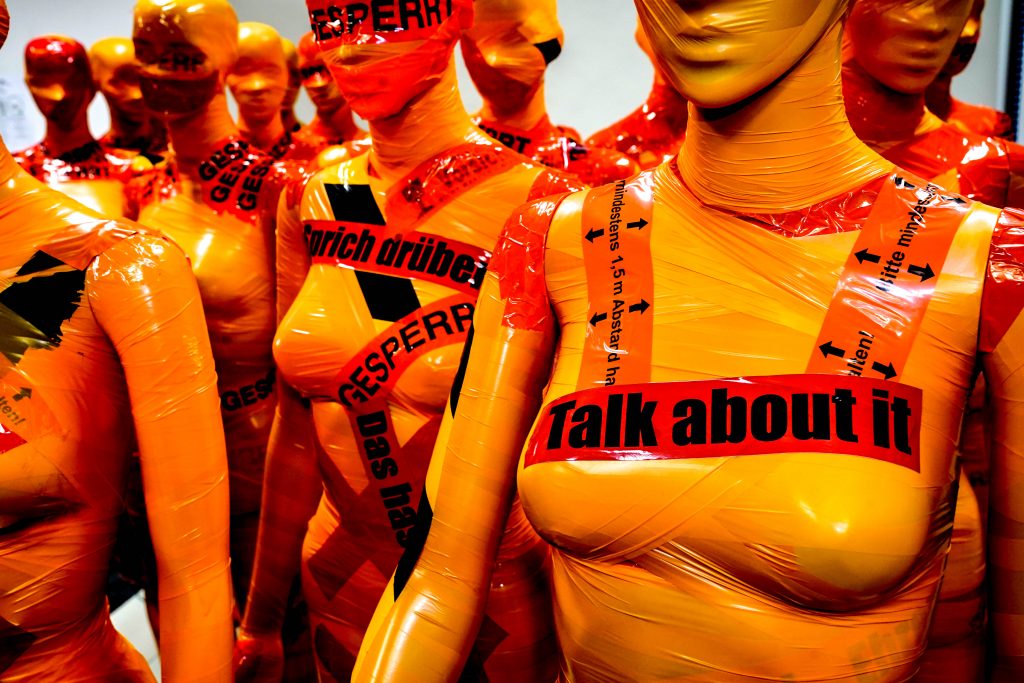

Auf dem Maxplatz stellt Künstler Dennis Josef Meseg am 6.12. als Mahnmal zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ über 200 orangefarbene, maskierte Frauenfiguren auf. Allerdings stößt die Installation nicht nur auf Begeisterung. Einige Gleichstellungsstellen der Städte, in denen Meseg mit seinem Werk bereits zu Besuch war, distanzieren sich von der Ausstellung.

Nach Aachen, Düsseldorf und Köln gastiert Dennis Josef Meseg aus Bonn am kommenden Sonntag, dem 6.12. von 10 bis 18 Uhr, mit seiner Kunst-Installation „Broken“ anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen auf dem Maxplatz Bamberg. Die Installation trägt den Titel „Broken“, weil „in jedem Opfer von Gewalt etwas innerlich zerbricht – in der Seele, im Herzen oder im Glauben an die Liebe“, sagt Meseg.

Es gebe wenige rote Fäden, die sich so unverändert durch die Menschheitsgeschichte zögen wie die physische und psychische Gewalt gegen Frauen und Mädchen. „Kein Krieg, dessen Sieger nicht die Frauen der Verlierer verschleppt, vergewaltigt und ermordet hätten. Keine Religion, die Frauen nicht als Wurzel allen Übels einstuft. Kein Gesetz, das die Gleichstellung der Frauen in allen Lebensbereichen, ohne Wenn und Aber, befiehlt.“

Dennis Josef Meseg möchte ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen. Schaufensterpuppen und oranges Flatterband stellen eine Kombination dreier Symbole dar. Das Flatterband ist ein Zeichen für Abgrenzung, im positiven Sinne als Schutz vor Gefahren, aber auch als Hindernis auf dem Weg zueinander. Die Puppen weisen auf Geringschätzung hin, wenn Frauen auf ihr Äußeres reduziert oder zwangsweise verhüllt werden. Orange wiederum ist die Farbe der Freiheit, der Freude und Geborgenheit, der emotionalen Wärme.

„Broken“ kann als Aufruf verstanden werden, Gewalt gegen Frauen zu beenden. „Männer des 21. Jahrhunderts können sehr wohl zu der Einsicht gelangen, dass ihre Mütter, Frauen und Töchter genauso wertvoll sind wie sie selber, und die gleiche Achtung verdienen. Das sollte ihr Ziel sein – der Beitrag zu einer besseren Welt, basierend auf Liebe, Herzblut und Geduld“, betont Meseg.

Kritik an „Broken“ von Gleichstellungsstellen

Mit der Achtung seiner Kritikerinnen und Kritiker scheint es Dennis Josef Meseg allerdings nicht so genau genommen zu haben, wie er fordert.

Das Referat für Frauen und Geschlechtergerechtigkeit der Universität Bonn formulierte jüngst als erstes mehrere Kritikpunkte an der Installation, denen sich weitere Gleichstellungsstellen aus den Städten, in denen „Broken“ bereits zu sehen war, mittlerweile angeschlossen haben.

Zwar begrüße man die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema der Gewalt gegen Frauen, so das Referat, inhaltliche Kritik an der Umsetzung sei aber aus verschiedenen Gründen nötig.

So impliziere der Künstler erstens, von Gleichstellungsstellen unterstützt zu werden, jedoch ohne konkrete Hilfsangebote der Gleichstellungsstellen zu bennenen oder zu verbreiten, obwohl es gerade solche Stellen seien, deren Arbeit nur selten an die Öffentlichkeit gelange.

Weiterhin sei der Titel „Broken“ zweifelhaft gewählt. Frauen, denen Gewalt angetan wurde, würden dadurch als zerbrochen, zerbrechlich, oder fragil dargestellt werden. Der Titel bediene ein Opfernarrativ, das es den Betroffenen erschweren könne, sich aus dieser Situation zu befreien. Es reduziere die Betroffenen auf den erfahrenen Gewaltakt.

Da es sich bei den Schaufensterpuppen allesamt um normschöne, schlanke Figuren handle, könne dies außerdem, wenn auch unbewusst, ein weiteres Narrativ zementieren, dahingehend, dass als nicht schön bewerteten Frauen keine sexuelle Belästigung widerfährt.

Auch die oben zitierte Äußerung des Künstlers selbst, wonach Männer lernen könnten, dass ihre Mütter, Frauen und Töchter genauso wertvoll seien wie sie selber, und die gleiche Achtung verdienten, müsse laut des Referats der Universität Bonn kritisch betrachtet werden. Diese Formulierung verweise nämlich auf das häufige Narrativ, nach dem viele Männer Sexismus erst dann als problematisch wahrnähmen, wenn er enge Familienmitglieder betrifft.

Dennis Josef Meseg reagierte auf die Vorwürfe bisher nicht im Sinne der von ihm eingeforderten Achtung. Massive Abwehr, Beleidigungen, gelöschte Kommentare in Sozialen Medien werfen ihm seine Kritikerinnen und Kritiker genauso vor wie Betroffene online blockiert und ihre Kritik ins Lächerliche gezogen zu haben.