TiG – Theater im Gärtnerviertel

Experimentierfreudiges Theater an ungewöhnlichen Orten

Am 24. September eröffnet das TiG – Theater im Gärtnerviertel seine neue Spielzeit mit Friedrich Schillers Klassiker “Die Jungfrau von Orleans”. Stephan Bach, Jonathan Bamberg, Valentin Bartzsch, Ursula Gumbsch und Martin Habermeyer spielen, TiG-Leiterin Nina Lorenz führt Regie. Mit ihr haben wir uns zum Interview getroffen.

Frau Lorenz, in welchem Zustand startet das TiG in die Spielzeit 2021//2022?

Nina Lorenz: Wir haben einen ereignisreichen Sommer hinter uns und haben mit unserem TiG-Sommertheaterfestival versucht, die Monate Juni, Juli und August bestmöglich zu nutzen, um mehrere Produktionen und viel Live-Theater anzubieten. Für die neue Spielzeit 2021//2022 sind wir gut gerüstet und hoffen, unseren Spielplan aufrecht halten zu können. Jedoch, es hängt nicht von uns alleine ab.

Welche Änderungen gab es in den zurückliegenden eineinhalb Jahren?

Nina Lorenz: Die Änderungen haben sich auf das Nicht-Spielen können belaufen. Das waren harte Einschnitte, auch finanziell. Ansonsten ist das Ensemble konstant geblieben, keiner musste gehen und neue Gesichter sind dazu gekommen.

Wie hat sich die Sponsoren- und Förderlage entwickelt?

Nina Lorenz: Die Sponsoren haben uns die Treue gehalten, ebenso ist der Freundeverein des TiG eine großartige Unterstützung. Ein Teil der gestellten Förderanträge wurde allerdings gekürzt, was gerade in diesen Zeiten umso schwerer wiegt.

Nach einem Jahr, in dem kulturelle Institutionen durch die Politik mehr oder weniger ignoriert wurden – sind Sie nach wie vor überzeugt, mit dem Theater das Richtige zu tun oder hat die Pandemie Zweifel aufkommen lassen?

Nina Lorenz: Nein, die Pandemie hat keine Zweifel aufkommen lassen. Kunst und Kultur und speziell Theater sind wichtig und nicht wegzudenken aus unserer Gesellschaft. Theater bietet den gemeinsamen Atem und das gemeinsame Erleben, ist einmalig und immer live. Der Austausch zwischen dem Publikum und den Schauspieler*innen auf der Bühne schafft einen gemeinsamen Raum und bestenfalls können wir durch diesen Austausch Dinge bewegen und Perspektiven verändern.

Heißt es jetzt also “jetzt erst recht”?

Nina Lorenz: Es heißt, weitermachen!

Warum haben Sie für die Spielzeiteröffnung am 24. September “Die Jungfrau von Orleans” ausgewählt?

Nina Lorenz: In der „Jungfrau von Orleans“ geht es um Glaubenskriege und einen großen Fanatismus der Figur der Johanna. Ihr mitleidloses und blindes Handeln macht sie zu einem Werkzeug der Mächtigen, der Politiker und der Pragmatiker. Sie wird benutzt und taktisch eingesetzt. Damit sind wir sehr nah dran an der heutigen Zeit und Assoziationen zu sich radikalisierenden Jugendlichen, die still in den heiligen Krieg ziehen oder sich als rechtsradikale Gottes-Kämpfer sehen und für ihre vermeintlich richtige Sachen kämpfen, stellen sich ein, da kann man auch an die Morde des NSU denken. Das Leben der Jeanne d‘Arc wurde von vielen Seiten benutzt und für eigene Zwecke ausgenutzt und missbraucht, bis heute, bis zu Marie Le Pen. Aus diesem Grunde ist dieser Stoff, dieses Stück, hoch aktuell. Und es erzählt vom Krieg, den Grausamkeiten und dem Grauen im Krieg. Auch das hat bis heute nicht aufgehört.

“Die Jungfrau von Orleans” ist eines der am häufigsten gespielten Stücke von Friedrich Schiller. Was wird die Inszenierung des TiG bieten, das noch nicht zu sehen war?

Nina Lorenz: Wir setzen mit der Inszenierung unsere eigenen Akzente und verknüpfen das Ganze mit der Musik. Live an der Orgel begleitet Ingrid Kasper die Inszenierung, in Kooperation mit der Kirchenmusik St. Stephan sind der musica-viva-chor bamberg, der Chor der Kantorei, der Jugendkantorei und der Gospelchor St. Stephan zu erleben. Der Spielort ist St. Stephan Bamberg – wir spielen im Hauptschiff der Kirche, dürfen den Altar überbauen und zentral in der Kirche spielen. Eine großartige Möglichkeit, die uns die Gemeinde St. Stephan bietet!

Wie sehen Ihre Planungen aus, falls steigende Inzidenzen Kulturaufführungen erneut gefährden sollten?

Nina Lorenz: Viele Möglichkeiten haben wir nicht. Bei „Die Jungfrau“ würden wir nicht nochmal um ein Jahr verschieben, sondern daraus einen Film machen. Aber das hoffen wir nicht.

Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie den weiteren Spielplan zusammengestellt?

Nina Lorenz: Der neue Spielplan beinhaltet Stücke, die, coronabedingt, im letzten Jahr ausfallen mussten, wie „Die Jungfrau von Orleans“ und „Die Dreigroschenoper“ von Bertold Brecht, die ab März 2022 geplant ist. Spielort bleibt die Malerwerkstatt der Handwerkskammer für Oberfranken, darüber freuen wir uns sehr. Für die weiteren Stücke planen wir, heutige Autor*innen zu Wort kommen zu lassen.

Auf was kann sich das Publikum in der kommenden Spielzeit gefasst machen?

Nina Lorenz: Auf spannendes, lebendiges, experimentierfreudiges Theater an ungewöhnlichen Spielorten.

TiG – Theater im Gärtnerviertel

„Die Jungfrau von Orleans“

24. September, 20 Uhr

St. Stephan Bamberg, Stephansplatz 5

Weitere Informationen unter:

Audiorundgang mit dem TiG

W:ORTE: Flanieren mit Literatur und Musik im Ohr

Das Theater im Gärtnerviertel (TiG) bietet ab dem heutigen Samstag den kulturellen Audiorundgang „W:ORTE“ durch das Gärtnerviertel an. Per App kann man sich unterwegs literarische Texte, Gedichte und Musik – eingesprochen und eingespielt von Mitgliedern des Ensembles – anhören. Die Straßen werden zum Kunstort. TiG-Chefin Nina Lorenz hat mit dem Webecho einen Ausblick unternommen.

Frau Lorenz, wie sind Sie auf die Idee zum literarischen Wortweg gekommen?

Nina Lorenz: Die erste Idee kam von Lena Kalt und Lina Hofmann, beide Kostüm- und Bühnenbildnerinnen beim TiG, und sah so aus, Schaufensterinstallationen anzubieten und dazu eine Führung oder einen Audioguide zu gestalten. Diese Idee hat mich fasziniert und darauf aufbauend haben wir sie gemeinsam weiter entwickelt. Als klar war, dass Olga Seehafer und Jakob Fischer die musikalische Gesamtkomposition übernehmen, ein Großteil des Schauspielensembles die Texte einspricht und wir diese gemeinsam mit Toningenieur Michel Spek aufnehmen können, war der Audioweg geboren. Den schönen Titel W:ORTE hat Werner Lorenz entwickelt.

Sie beschreiben “W:ORTE” als Kunstprojekt. Um was geht es genau?

Nina Lorenz: Es geht um das Öffnen der Sinne – Hören, Sehen, Riechen, Fühlen.

Um das Gehen – in Bewegung kommen, sich die eigene Stadt ergehen, sie wahrnehmen aus einer anderen Perspektive, die durch Worte und Töne, durch Literatur und Musik angereichert wird.

Es geht auch darum, sich einzulassen auf den Sound der Stadt – um vielleicht ein Teil der Stadt zu werden, geleitet von der Kunst. Mit dem TiG-Ensemble im Ohr entstehen die Bilder nicht nur auf den Straßen, sondern auch im Kopf.

Wodurch unterscheidet sich der Rundgang von touristischen Rundgängen?

Nina Lorenz: Wir bieten keine klassische Stadtführung zu den Sehenswürdigkeiten Bambergs an, sondern gehen eher unbekanntere Wege und beleben diese mit Wort und Musik. Wir bleiben dem TiG-Prinzip treu, das bedeutet, wir erschließen mit jedem neuen Projekt neue Orte, lassen uns von ihnen inspirieren und verwandeln alltägliche Orte in Theaterstätten. In diesem Fall wird das Gärtnerviertel insgesamt und werden die Wege darin zu einem Kunstort.

Wie viele und welche Stationen hat der Weg?

Nina Lorenz: Der Weg hat insgesamt 19 Stationen, umfasst etwa anderthalb Stunden oder 6000 Schritte durchs Gärtnerviertel. Die Texte werden entweder an den Stationen direkt gehört und man verweilt dabei vor Gebäuden, Geschäften, Spielplätzen, Brücken, oder werden während des Gehens erlebbar gemacht. Man kann jederzeit den Rundgang unterbrechen und wieder aufnehmen, wie es für den eigenen Gehrhythmus am besten ist. Startpunkt ist das TiG-Büro in der Josephstraße 7.

Bitte nennen Sie drei Beispiele, was es wo zu hören beziehungsweise zu sehen gibt?

Nina Lorenz: Zu sehen gibt es immer was – die Stadt bildet den Rahmen dazu. Ebenso gibt es von Lena Kalt und Linda Hofmann gestaltete Schaufensterinstallationen. Zu hören gibt es zum Beispiel auf der Luitpoldstraße einen Monolog aus „Anna Karenina“ von Leo Tolstoi, als sich Anna auf dem Weg zum Bahnhof befindet. An der Landesjustizkasse Bamberg ist Kafka zu erleben und an der Gärtnerei Niedermaier ein Erlebnisbericht von Michael Niedermaier über den Versuch der Stadt Bamberg, 1970 eine mehrspurige Schnellstraße durch das Gärtnerviertel zu bauen und wie die Gärtner dies seinerzeit verhindert haben. Zwischendrin gibt es einen Song von „Be an Animal“ von und mit Olga Seehafer und Jakob Fischer und vieles mehr.

Unterwegs gibt es auch Schaufenster-Installationen. Was erwartet das Publikum hierbei?

Nina Lorenz: Die Installationen unterstützen die Geschichten, die an dieser Stelle erzählt werden und können im besten Falle die Fantasie anregen.

Folgt “W:ORTE” wie ein Theaterstück einer Handlung oder einem Spannungsbogen?

Nina Lorenz: Der Spannungsbogen entsteht durch die Musik und durch die dramaturgische Durchmischung von literarischen Texten, Gedichten, O‑Tönen von Bamberger Bürgerinnen und Bürgern und Musik. Im klassischen Sinne eine durchgehende Handlung ist nicht vorhanden. Jeder literarischer Beitrag ist in sich abgeschlossen. Dennoch ergibt alles in allem in Kombination mit der Musik einen Spannungsbogen und eine Darstellung von Leben in seinen unterschiedlichen Facetten.

Vor der Teilnahme an “W:ORTE” muss man die App Hearonymus herunterladen. Sie ist genau wie die Teilnahme kostenfrei. Die Finanzierung soll durch Spenden gesichert werden. Wieso setzen Sie auf Freiwilligkeit anstatt auf festgelegte Preise?

Nina Lorenz: Da es zur Zeit keinen Vorverkauf bei den Vorverkaufsstellen gibt, uns die technischen Möglichkeiten eines online Kartenverkaufes nicht zur Verfügung stehen, haben wir uns für die Finanzierung auf Spendenbasis nach dem Pay-as-you-wish-Verfahren entschieden. Wir sind außerordentlich froh über die Unterstützung von „Hearonymus Audioguide“, die es uns ermöglicht hat, den Audioweg über eine professionelle App anzubieten.

Wann ist “W:ORTE” für Sie ein Erfolg?

Nina Lorenz: Sobald die ersten Zuhörer*innen mit dem TiG-Ensemble im Ohr durch die Straßen ziehen – schon ab da ist es ein Erfolg für uns. Die Zuschauer*innen können nicht zu uns ins Theater kommen, aber wir können zu ihnen kommen – und wenn wir es schaffen, mit diesem Audioweg den Kontakt zu halten und zu zeigen, dass wir auch in der Pandemie weiterhin für da sind, machen wir das Kunsterlebnis auch in diesen schwierigen Zeiten möglich. Unser Publikum kann trotz Krise unsere Schauspieler*innen hören und fühlen. Das allein ist ein Riesenerfolg.

Weitere Informationen:

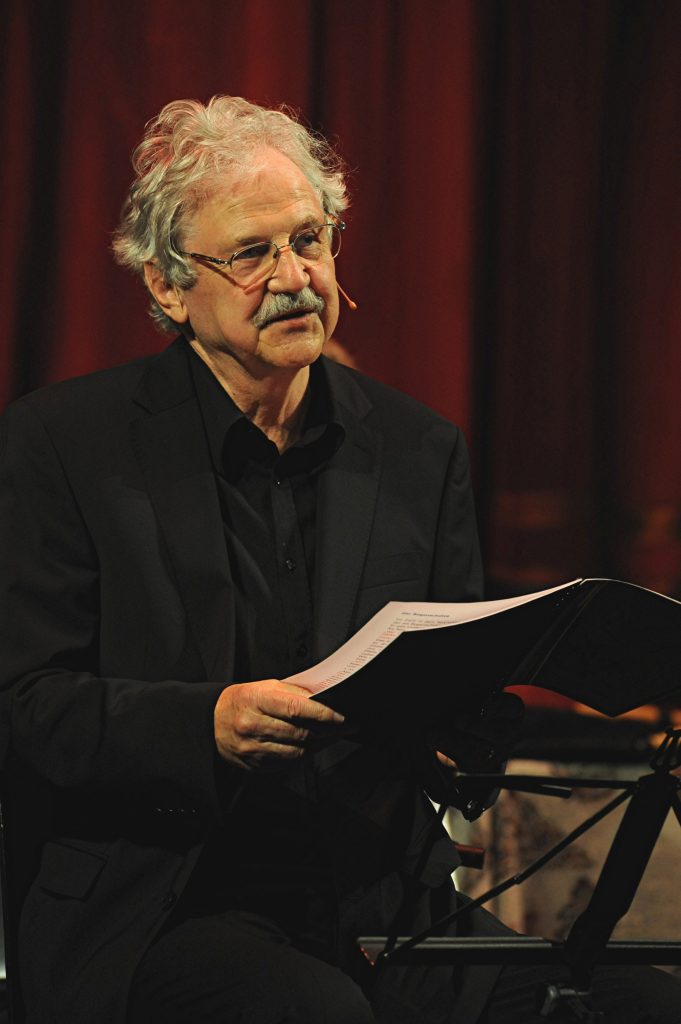

Interview mit Wolfgang Heyder

Bamberger Literaturfestival 2021

Bei der nächsten Ministerpräsident*innen-Konferenz am 22. März entscheidet sich, ob und unter welchen Bedingungen Kulturveranstaltungen wieder stattfinden können. Eine Frage, die auch für das Bamberger Literaturfestival 2021 (BamLit) interessant ist. Wir haben mit Wolfgang Heyder über die Planungen gesprochen.

Am 20. April ist mit der Lesung von Michel Friedman die Eröffnung geplant. Stand der Planungen ist, diese und alle folgenden Lesungen vor – wenn auch zahlenmäßig reduziertem – Publikum abzuhalten. Sollten Präsenz-Veranstaltungen aber doch nicht möglich sein, bliebe dem ausrichtenden Veranstaltungsservice Bamberg immer noch die Möglichkeit, Tickets für online gestreamte Lesungen anzubieten.

Wolfgang Heyder vom Veranstaltungsservice Bamberg schließt diese Veranstaltungs-Variante nicht aus, möchte in den BamLit- Planungen vorerst aber noch auf Präsenz-Tickets setzen. Wir haben mit ihm gesprochen.

Herr Heyder, für das Bamberger Literaturfestival planen Sie Lesungen vor Publikum. Was macht Sie optimistisch, dass das BamLit auf diese Art und Weise am 20. April im Kulturboden beginnen kann?

Wolfgang Heyder: So ist der Plan, ja. Vor Weihnachten hatte die Veranstaltergruppe entschieden, das Festival um zwei Monate zu verschieben und mit einem Hygienekonzept auszurichten, das knapp 30 Prozent Belegung der Örtlichkeiten möglich macht. Im Kulturboden in Hallstadt wären das beispielsweise etwa 90 Menschen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir natürlich noch nicht, ob es so stattfinden kann. Ende März wird bei der nächsten Ministerpräsidentinnen- und Ministerpräsidenten-Konferenz über die Möglichkeit von Kulturveranstaltungen entschieden. Bis dann ist noch ein bisschen Zeit, aber ich denke, der Optimismus, Lesungen vor Publikum haben zu können, stirbt zuletzt. Das Virus hält uns gefangen, aber man muss schon nach Lösungen suchen. Meine Kritik an der Politik ist allerdings, dass nur wenig Strategie im Suchen von Lösungen zu erkennen ist.

Werden Sie, wie bei verschiedenen Konzerten des Veranstaltungsservice, auch beim BamLit sowohl Präsenz-Tickets als auch Stream-Tickets anbieten?

Wolfgang Heyder: Nein, beim BamLit planen wir noch nicht mit Online-Tickets. Wir wollen zuerst schauen, unter welchen Bedingungen das Festival vor Publikum stattfinden kann, und wie hoch die Nachfrage nach Karten ist.

Wie verlaufen die Ticketvorverkäufe bisher?

Wolfgang Heyder: Das muss man jetzt relativ sehen, wegen der geringeren Auslastung. Drei oder vier Termine sind schon ausverkauft, bei vielen anderen gibt es noch Karten. Die Verkäufe haben sehr gut angefangen, aber zur Zeit bucht das Publikum eher verhalten – die Unsicherheit der Pandemie-Entwicklung könnte der Grund dafür sein. Andererseits haben wir uns aber auch mit der Werbung für das BamLit bisher zurückgehalten und haben entschieden, erst dann richtig loszulegen, wenn klarer ist, wie und unter welchen Bedingungen das Festival stattfinden kann.

Lässt sich anhand der Vorverkaufszahlen bei den Konzerten, bei denen Sie auch Online-Tickets anbieten, erkennen, welche Ticketart die Leute vorziehen?

Wolfgang Heyder: Ganz klar Präsenz-Tickets, keine Frage. Trotz der schwierigen Gesamtsituation dürsten die Menschen nach Präsenz-Veranstaltungen und den Emotionen, die da dran hängen – das haben wir schon bei Ticketverkäufen im letzten Sommer gemerkt. Andererseits haben die Streams, die wir gemacht haben, auch eine hohe Resonanz, eine für mich eigentlich sensationell hohe Resonanz gehabt.

Für das Konzert von Wolfgang Buck am 17. April gibt es sowohl Präsenz- als auch Onlinetickets. Wie steht der Musiker selbst zu dieser Aufteilung?

Wolfgang Heyder: Für dieses Konzert hatte der Vorverkauf schon begonnen, als der zweite Lockdown losging. Wobei allen Beteiligten schon vorher klar gewesen war, dass das Konzert nicht mit voller Publikumsauslastung stattfinden könnte. Wie so viele andere braucht auch Wolfgang Buck ein Publikum bei seinen Konzerten und ist auf die Interaktion mit den Leuten angewiesen, aber auch er sagte damals, dass wir das Stream-Angebot trotzdem ausprobieren. Wir hoffen alle, dass das nicht das Konzertmodell der Zukunft sein wird, aber in der momentanen Phase und ihren Unsicherheiten ist es sicher eine Option.

Was passiert mit dem BamLit, wenn die nächste Ministerpräsident*innen-Konferenz am 22. März, bei der Öffnungen im Kulturbereich besprochen werden sollen, keine Schritte in dieser Richtung beschließt? Wäre es denkbar, das gesamte BamLit online stattfinden zu lassen?

Wolfgang Heyder: Das muss die veranstaltende Gruppe aus unter anderem Veranstaltungsservice, Landratsamt, Stadtmarketing und Buchhandlung Osiander entscheiden. Wenn es aber überhaupt keine Möglichkeit geben sollte, die Lesungen auch nur vor dem kleinsten Publikum zu haben, wäre eine reine Online-Veranstaltung eine Option. Aber ich kann das nicht alleine entscheiden. Wir werden uns nach der MPK austauschen und schauen, in welche Richtung das BamLit gehen kann.

Haben sich einzelne Autor*innen des Festivals zur Möglichkeit gestreamter Online-Lesungen geäußert? Wie sehen hier die Meinungen aus?

Wolfgang Heyder: Es wollen alle Präsenz. Aber auch Autoren leiden sehr unter wegfallenden Auftrittsgagen und es gibt durchaus auch Aussagen von der einen oder dem anderen, eine Lesung auch online abhalten zu wollen.

Wie unterscheiden sich Gagen von Präsenz- und Online-Auftritten?

Wolfgang Heyder: Das ist ein Thema, das eigentlich noch nie diskutiert wurde oder diskutiert werden musste. Wir spüren aber, dass die Leute, die im Kulturbetrieb unterwegs sind, sehr flexibel sind, was zum Beispiel Verschiebungen oder Verlegungen von Auftritten oder eben die Reduzierung von Gagen betrifft.

Worauf haben Sie bei der diesjährigen BamLit-Programmgestaltung einen Schwerpunkt gelegt?

Wolfgang Heyder: Immer mehr Autoren haben in den letzten Jahren den Sachbuchbereich bedient. Dem haben wir in der Programmgestaltung Rechnung getragen. Zwei weitere wichtige Punkte waren außerdem schon immer, lokale Autoren einzubinden und eine große Bandbreite im Programm abzubilden, um möglichst viele Menschen zum Literaturfestival und zur Literatur zu kriegen und nach Möglichkeit jeden Abend ein anderes Publikum anzuziehen.

Weitere Informationen unter

Stadtbücherei Bamberg

„Büchereien sind mehr als nur Bücherlager”

Die Stadtbücherei Bamberg und ihre Zweigstellen hatten 2020 zwar weniger Öffnungstage als 2019, dafür aber einen höheren Tagesschnitt an Entleihungen. Christiane Weiß, die Leiterin der Bücherei, konnte vor allem einen Zuwachs des Interesses an Kinder- und Jugendliteratur verzeichnen. Wie dieser Zuwachs zustande kommt, erklärt sie im Interview.

Frau Weiß, wie hat die Stadtbücherei die zurückliegenden Monaten erlebt?

Christiane Weiß: Bis zum 15. März letzten Jahres lief alles normal. Danach hatten wir den ersten Lockdown und alles hat sich umgekrempelt, die Bücherei hatte geschlossen und es herrschte große Unsicherheit. Aber dann haben wir angefangen, die Räumlichkeiten pandemietauglich zu machen, alle Sitzmöbel weggeräumt, alles gereinigt und ein Hygienekonzept eingeführt. Mit anderen Worten haben wir alles getan, damit das Virus nirgendwo anheften kann, dadurch der Bücherei aber auch leider ihre ganze Aufenthaltsqualität weggenommen.

Anfang Mai konnten wir mit zitternden Herzen und hohen Auflagen wieder öffnen. Aber die Bücherei war sozusagen nackt – es gab keinen einzigen schönen Sessel mehr, dafür riesige Abstände, einen extra Eingang und Einlassbeschränkungen. Und kleine Kinder waren überhaupt nicht erlaubt. Das hat uns wehgetan und das hat den Kunden wehgetan. Aber wir haben dazugelernt und konnten dann im Sommer, als die Infektionszahlen sanken, die eine oder die andere Regel entschärfen und die Bücherei langsam für uns und unsere Benutzer „zurückerobern“.

Was passierte als Ende Oktober erneut der Lockdown verordnet wurde?

Christiane Weiß: Als am 30. Oktober der Lockdown-Light begann, waren Büchereien noch ausgenommen und konnten offen bleiben. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Am 26. November, es war ein Donnerstagabend, erfuhren wir allerdings, dass zum 1. Dezember, dem Dienstag, wieder alles geschlossen wird. Das ist bekanntermaßen seitdem so geblieben. Als Mitte März die Schließung der Bücherei verordnet worden war, wurden wir in den Tagen davor von den Kunden, die sich eindecken wollten, noch regelrecht überrannt. Das wollten wir nicht wieder erleben. An jenem Wochenende Ende November vor dem Lockdown sollten sich auch alle nochmal mit verschiedenen Medien eindecken können, aber diesmal in verantwortlichen Bahnen. Das haben wir mit zusätzlichen Öffnungsstunden ganz geordnet unter Einhaltung der AHA-Regeln geschafft. Und im Zeitraum von Freitag bis Montag haben wir elf Prozent unseres Gesamtbestandes – das sind über 12.000 Medien – an unserer Benutzer entliehen. Die Zahl der Gesamtentleihungen 2020 betrug übrigens 563.400 Medien.

Zum 21. Januar hat die bayerische Staatsregierung den Abholdienst “Click and Collect” für Büchereien wieder erlaubt. Dabei kann man online beispielsweise ein Buch, das man ausleihen möchte, bestellen und dann vor Ort in der Bücherei abholen. Wie läuft es damit?

Christiane Weiß: Wir konnten sofort auf die Erlaubnis reagieren, weil wir, der Bibliothekenverband, und auch viele andere, sich bereits stark für die Einführung von Click and Collect eingesetzt und die nötigen Konzepte schon ausgearbeitet hatten. Diese Leihmöglichkeit hat sehr viel Druck genommen und wird sehr gut angenommen.

Ist die Stadtbücherei von den Kürzungen im städtischen Kulturbudget betroffen?

Christiane Weiß: Ja. Das Budget der Stadtbücherei wurde für 2021 aufgrund der Corona-Pandemie um 2,5 Prozent gekürzt. Das trifft uns schon hart. Zudem hatten wir im letzten Jahr zusätzliche Einnahmenminderungen bei gleichzeitigen Tariferhöhungen im Personalkostenbereich.

Wie hat sich in Pandemiezeiten das Ausleihverhalten entwickelt?

Christiane Weiß: Wir hatten 2019 293 Öffnungstage, an denen wir im Schnitt pro Tag 1.900 Entleihungen verzeichnen konnten. 2020 hatten wir 227 Öffnungstage, also 66 weniger als 2019. Pro Tag hatten wir 2020 aber im Schnitt 2.400 Entleihungen, was einem Plus von 26,3 Prozent entspricht.

Wie kam diese Steigerung zustande?

Christiane Weiß: Die Steigerungen liegen bei der Kinder- und Jugendliteratur, bei den Gesellschaftsspielen, bei Kinderhörbüchern und allgemein bei den digitalen Medien. Es wurden also vermehrt Medien ausgeliehen, mit denen Eltern ihre Kinder, die nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen können, unterhalten können.

Profitieren Sie in gewisser Weise von der Pandemie?

Christiane Weiß: Ja, ein Stück weit. Nie war die Bedeutung von Büchereien klarer als jetzt. Büchereien sind mehr als nur Bücherlager, in denen man sich etwas ausleiht. Sie sind, wenn sie offen haben dürfen, eben auch Orte der Begegnung, Orte, wo man, ohne irgendetwas konsumieren oder bezahlen zu müssen, einfach hingehen kann. Als wir im Sommer den Zugang lockern konnten, gab es viele Menschen, die die Zugangsdauer von einer halben Stunde voll genutzt haben. Vielfach wurde gesagt: Ich bin so glücklich, durch die Reihen gehen zu können und die Bücher anschauen zu können.

Ihr Online-Angebot umfasst auch Musik- und Filmstreaming-Möglichkeiten sowie E‑Audios und E‑Books. Wird sich der Büchereibetrieb in Zukunft ausschließlich online abspielen?

Christiane Weiß: Nein, überhaupt nicht. Wir haben unser Online-Angebot seit 2012 und haben immer wieder positive Rückmeldungen beispielsweise zum E‑Book-Angebot erhalten. Aber das ersetzt nicht das haptische Gefühl, ein Buch in der Hand zu haben. Büchereien müssen ohnehin das gesamte Medienspektrum wiederspiegeln. Viele nutzen e‑Medien auf Reisen, gedruckte Bücher zu Hause.

Dabei möchte ich übrigens erwähnen, dass wir nachhaltig arbeiten. Die Bücher, die wir kaufen, sind ja nicht für eine Person zum Ausleihen gedacht und werden danach weggeworfen. Sie bleiben fünf bis zehn Jahre bei uns. Außerdem kann man ein Buch, zumindest bei Tageslicht, ohne jede Elektronik nutzen.

Aber kennt die junge Generation das Gefühl, ein Buch in der Hand zu halten, noch ausreichend, verbindet sie damit noch ausreichend Wert, um ein gedrucktes Buch einem E‑Book vorzuziehen?

Christiane Weiß: Ich denke schon. Die Ausleihzahlen, die wir momentan haben, gerade auch im Bilderbuchbereich, sprechen dafür. Natürlich haben Kinder sehr viel mit digitalen Dingen zu tun. Aber es ist diese Langsamkeit, mit der man selber entscheiden kann, wann man die Seite umblättert, die ein gedrucktes Buch einem E‑Book voraushat. Und auch die Eltern genießen das. Die Haptik eines Bilderbuches, das die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern auf dem Schoß anschauen, ist nicht mit dem Umgang mit einem E‑Book zu vergleichen. Ich denke, die Bedeutung eines Buches wird sich nicht verlieren.

Spüren Sie trotzdem die Konkurrenz zum Online-Handel, der ja auch die Möglichkeit des Ausleihens von Medien anbietet?

Christiane Weiß: Amazon bietet zwar die Möglichkeit, E‑Books auszuleihen, allerdings kann man sie nur auf Amazon-Endgeräten ansehen. Das ist ein goldener Käfig. Die Stadtbücherei macht auch all denjenigen ein Angebot, die sich solche Geräte oder kommerzielle Ausleihkonditionen nicht leisten können. Es ist Teil unseres Auftrags, für alle Menschen da zu sein, auch für die, denen es finanziell nicht so gut geht. Daneben sind unsere Angebote anonym und werbefrei nutzbar. Benutzer- und Benutzungsdaten werden bei uns streng geschützt.

Schriftsteller Pablo L.T. Noval

Gothic Fiction

Der spanische Schriftsteller Pablo L.T. Noval lebt seit zehn Jahren in Bamberg. Die Stadt machte ihn zum Romanautor, er machte sie zur Protagonistin seiner Erstveröffentlichung. „Die Stadt der Vergessenen“ gehört der Spannungsliteratur an und vereint Mystery-Elemente mit einer Familiengeschichte.

All die niedlichen Fassaden Bambergs sind auf den ersten Blick nicht unbedingt mit dem abgründigen Bild, das zahlreiche Lokalkrimis von der Stadt zeichnen, vereinbar: Doch hinter Stuck, Fachwerk und Schnörkel scheint es düster zuzugehen. Oder zumindest scheint das unsichtbare Dahinterliegende die Fantasie in derartige Richtungen zu lenken.

So geschah es möglicherweise schon E.T.A. Hoffmann, als er Inspiration für seine schaurigen Erzählungen suchte. Auf Pablo L. T. Noval hat Bamberg einen solchen Eindruck auf jeden Fall gemacht. „Ich finde Bamberg ist eine gute literarische Grundlage, vor allem in seinen kleinen düsteren Gassen und gerade im Winter“, sagt er. Besonders die winklige Concordiastraße hat einen bleibenden Eindruck auf Noval hinterlassen. Dort fand er Inspiration für die „Stadt der Vergessenen“ und ließ die Hauptfigur Max Dresslen seine Bamberger Wohnadresse beziehen.

Pablo López

1984 in A Coruña im spanischen Galizien geboren, kam Pablo López, so sein bürgerlicher Name, schon früh mit Literatur in Berührung – einer lesewütigen Mutter sei es gedankt. „Meine Mutter hat sehr viele Bücher zuhause und liest jede Woche mindestens eines.“

Erste eigene Schreibversuche waren nur eine Frage der Zeit, die Inspiration dazu kindliche Schwärmereien. „Ich habe schon als Kind kleine Gedichte geschrieben. Für Mädels. Ich habe sie aber für mich behalten. Das war kitschiges Zeug.“

Erst im Umfeld einer universitären Theatergruppe an der Universität Bamberg gab er Selbstverfasstes dem Licht der Öffentlichkeit preis. Nach einem Studium der Tourismuswirtschaft und einiger Zeit in Barcelona hatte es ihn 2010 hierher verschlagen. „Ich hatte vorher überhaupt keine Beziehung zu Deutschland. Diese fing erst in Barcelona, wo ich drei Jahre gelebt habe und Leute von der Uni Bamberg kannte. Und der letztendliche Grund für den Umzug nach Oberfranken hatte lange Beine, grüne Augen und hieß Claudia.“

Während diese Verbindung die Zeit nicht überdauerte, entstand am Bamberger Wohnort eine neue, die bis heute anhält. „Bamberg gefällt mir seit meinem ersten Besuch wahnsinnig gut.“ Die Arbeitsstelle als Sprachlehrer, die ihm das Sprachzentrum der Universität damals anbot und die er bis heute ausfüllt, trug zur Stärkung des Verhältnisses bei.

An der Universität schloss sich Pablo López einer Theatergruppe an, zu deren Koordinator er bald aufstieg. Und der Einfachheit halber begann er, auch Stücke für den Theaterbetrieb zu schreiben – erst zusammen mit einem Spanischlehrer-Kollegen, dann allein. „Vier Stücke sind damals entstanden. Alle gingen in die Richtung von Monty Python-artiger, absurder Comedy. Andere Theatergruppe haben immer versucht, etwas mit Tiefe zu schreiben. Ich wollte lieber lustige Stücke.“

Einem der Stücke liegt eine Kritik von Online-Dating und die Aufforderung, doch lieber „in der Kneipe zu flirten“ zugrunde. Ein anderes handelt von einem Spanischlehrer in Bamberg, das dritte basiert auf einer galizischen Legende, die von den Geistern Ermordeter erzählt, die eine lebendige Person brauchen, um herauszufinden, wer der Killer war. Auch wenn damals Comedy-Elemente In Pablo López‘ Schreiben vorherrschten, zeichneten sich doch bereits Spannungsmotive ab, die er in „Die Stadt der Vergessenen“ umfänglicher ausbreiten sollte. Auch das vierte

Theaterstück, über ein absurdes Jenseits, „eine Art „Alice in Wonderland“, nur ein bisschen dunkler“, ging in diese Richtung.

Die Stadt der Vergessenen

Bevor Pablo López 2013 mit der Ausarbeitung von „Die Stadt der Vergessenen“ begann, legte er sich jedoch erst einmal den Künstlernamen Pablo L.T. Noval zu. „Vom Namen Pablo López gibt es in Spanien Millionen, das ist wie Michael Müller in Deutschland. L und T stehen für meinen vollständigen Nachnamen, López-Tato, und Noval stammt aus dem Galizischen und lässt sich mit „im Tal“ übersetzen. Außerdem klingt Noval schöner als López.“

Etwa sieben Monate saß und schrieb Pablo Noval an seiner Erstveröffentlichung. Die Zeit der Übersetzung vom Spanischen ins Deutsche dazu gerechnet, vergingen insgesamt zwei Jahre zwischen Konzeption und Veröffentlichung.

Das Gedankenspiel, der Wunsch, das Genre der Mystery-Spannungsliteratur zu bedienen und eine eigene literarische Welt zu erschaffen, entstand bereits in der mütterlichen Privatbibliothek, als ihm eine Ausgabe von „Der Herr der Ringe“ in die Hände fiel. Den Entschluss, sich an den Versuch eines eigenen Romans zu wagen, flüsterte ihm Bamberg ein.

Angetan von der Stadt und ständig umgeben von den schiefen „ETA-Hoffmann- oder Edgar-Allen-Poe-artigen“ Fassaden der Concordiastraße, die ohne allzu große literarische Verzerrung auch den morbiden Hintergrund von Schauerromanen oder sogenannter Gothic Fiction des 19. Jahrhunderts hätten abgeben können, entwarf Pablo Noval eine verschlungene Geschichte über eine Verschwörung, Vergangenheitserforschung und das Studentenleben.

Dem Lebensweg des Autors zumindest zu Beginn der Geschichte nicht unähnlich, zieht der Student Max Dresslen in „Die Stadt der Vergessenen“ nach Bamberg in die Concordiastraße und muss sich in der neuen Stadt zurechtfinden. Der Tatsache, dass sein Vormieter einige Tage vorher erst spurlos verschwunden ist und dann tot in der Regnitz gefunden wird, misst Max zuerst noch nicht so viel Bedeutung bei wie dem Bamberger Bier und einem grünäugigen (zu etwaigen langen Beine macht der Text keine Auskunft) Schwarm namens Elizabeth. Trotz diesen und anderen Text-Parallelen zum Leben des Autors, ist die „Die Stadt der Vergessenen“ aber kein autobiografischer Roman.

Schnell stellt sich nämlich heraus, dass der Tote Elizabeths Vater war und ermordet wurde. Und mit Max‘ Vater, den dieser nie kennengelernt hat, bekannt war. Die anfängliche detektivische Lust, mit der Max und Elizabeth die Zusammenhänge aufdecken wollen, schlägt allerdings bald in die Erkenntnis um, in eine mörderische Verschwörung hineingeraten zu sein, die ihren Anfang Jahrzehnte zuvor auf einem Kreuzfahrtschiff genommen hatte und für die beiden zunehmend gefährlich wird.

Auf dem Schiff lernte Vater Dresslen einen Schriftsteller kennen, der ein Reisetagebuch namens „Die Stadt der Vergessenen“ geschrieben hatte. Dieses Werk hat die mysteriöse Eigenschaft, Ereignisse, nämlich diejenigen, die sich Jahrzehnte später in Bamberg um Max herum zutragen, vorherzusehen. Ein kriminelles Brüderpaar versucht, aus diesen prophetischen Fähigkeiten des Werks Kapital zu schlagen, wobei ihnen die Ermittlungen von Max und Elizabeth unangenehm in die Quere kommen.

Bevor die Geschichte ihr Happy End nehmen kann, die Bösen besiegt und Max und Elizabeth sich nähergekommen sind, überschlagen sich die Ereignisse. Erst taucht Max‘ Vater wieder auf, um den Sohn zu warnen, sich nicht mit den Brüdern anzulegen. Der Ratschlag findet beim Studenten jedoch kein Gehör, die Gefahr nimmt zu und findet ihren vorläufigen Höhepunkt, als Max auf der Unteren Brücke von den Brüdern mit einem Auto angefahren und in die Regnitz geschleudert wird. Dann kommt es für den Studenten während des Showdowns in St. Stephan noch schlimmer. In der Kirche geben die Brüder mehrere Schüsse auf Max ab und er überlebt nur durch das sich mittlerweile in seinem Besitz und seiner Jackentasche befindliche Reisetagebuch von „Die Stadt der Vergessenen“, das die Kugeln aufhält.

Zweitlingswerk „El Pasajero del Invierno“

Lässt man diese actionreichen Passagen außer Acht, könnte „Die Stadt der Vergessenen“ auch als Bamberger Reiseführer fungieren. Nicht nur ist dem Text ein Stadtplan der Innenstadt vorangestellt, auf dem der (ortsunkundige) Leser die Schauplätze der Handlung finden kann. Auch lässt Pablo Noval umfassende Informationen über die Stadt und ihre Geschichte einfließen.

„Es klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber Bamberg ist die Protagonistin“, sagt er. Der Dom gibt genauso einen Schauplatz ab, wie die Universität, die JVA in der Sandstraße, die Fässla-Brauerei oder der ehemalige Morph Club.

Auch in Pablo Novals nächster, geplanter Veröffentlichung wird Bamberg eine große Rolle spielen. Die genaue inhaltliche Ausrichtung der Kurzgeschichtensammlung „Passagier des Winters“, auf Spanisch „El Pasajero del Invierno“, will Noval allerdings noch nicht verraten.

Start in die sechste Runde

Auch 2021 wird es wieder ein Bamberger Literaturfestival geben

Mit der besonderen Situation, die durch die COVID-19-Pandemie entstanden ist, gingen viele Veranstaltungsabsagen und Verschiebungen einher. Dennoch blicken die Veranstalter des Bamberger Literaturfestivals optimistisch in die Zukunft und freuen sich auf das BamLit2021, welches im kommenden Jahr nicht wie gewohnt im Februar, sondern im April und Mai stattfinden wird.

„Wir verlegen das Bamberger Literaturfestival im kommenden Jahr ins Frühjahr und hoffen weiterhin, dass sich die Lage bis dahin langsam normalisiert hat. Wir planen selbstverständlich mit der Abstandsvariante und einem eigens für die Veranstaltungsorte ausgearbeiteten Hygienekonzept“, erklärt Wolfgang Heyder.

Im Rahmen des 6 . Bamberger Literaturfestivals werden vom 20. April bis 15. Mai kommenden Jahres 26 Lesungen in Stadt und Landkreis Bamberg stattfinden. Außerdem werden kostenlose Kinderlesungen angeboten.

Nachdem in diesem Jahr für die Organisation der Veranstaltungen besonders viel Fingerspitzengefühl und Flexibilität gefragt war, zeigen sich die Verantwortlichen stolz, dass ihre Bemühungen belohnt wurden und sie das Programm auch für 2021 erneut mit erstklassigen Autorinnen und Autoren füllen konnten. Neben bekannten Größen wie Michel Friedman, Daniel Kehlmann, Mark Benecke oder Sven Regener werden auch die Bamberger Urgesteine Paul Maar und die Schirmherren Tanja Kinkel und Nevfel Cumart erneut mit dabei sein. Eine besondere Lesung wird auch der lokal bekannte Hausherr von Schloss Eyrichshof, Debütautor Hermann von Rotenhan, halten.

„Bücher und Autoren sind systemrelevant“

Auch die Beteiligten bleiben optimistisch: „Anstrengende Zeiten und gesellschaftliche Herausforderungen liegen hinter uns. Auch die nächsten Monate werden eine Zeit des Rückzugs, soziale Kontakte müssen eingeschränkt werden, um uns und unsere Lieben zu schützen. Gerade jetzt sind uns Bücher eine Zuflucht und Seelenfutter. Ich finde es grandios, dass das BamLit auch 2021 stattfinden kann und freue mich wieder unglaublich auf tolle Begegnungen und darauf, „meine“ Autorinnen und Autoren live erleben zu können! Literatur muss gelebt werden und BamLit ist für mich eine wunderbare Gelegenheit, meine Liebe zum Buch mit anderen Menschen zu teilen“, so Asli Heinzel, die unter anderem für die Autorenbetreuung zuständig ist.

Schirmherrin Tanja Kinkel ist sich sicher: „Bücher und Autoren sind systemrelevant. Mit dem BamLit 2021 feiern wir beide! Autoren zum BamLit einzuladen, das bedeutet, sich selbst zu beschenken. Jeder Tag dieses Festivals ist wie Weihnachten und Ostern zusammen.“

Und wer sich rechtzeitig vor Weihnachten Tickets sichern möchte – diese gibt es ab dem morgigen Samstag um 9 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in allen gängigen Vorverkaufssystemen, telefonisch unter der Hotline 0951 – 23837 oder unter http://www.kartenkiosk-bamberg.de

Der Blick auf die vergangenen Jahre zeigt, man sollte schnell damit sein, sich „seine” Lesungen auszusuchen. Weitere Informationen zum Programm sind zu finden unter http://www.bamlit.de