Bis 2029

Jakub Hrůša bleibt Chefdirigent der Bamberger Symphoniker

Die Bamberger Symphoniker haben ihren Vertrag mit Jakub Hrůša verlängert. Um weitere drei Jahre bleibt er der Chefdirigent des Orchesters.

Der Chefdirigent der Bamberger Symphoniker Jakub Hrůša hat letzte Woche (8. Dezember) in München einen Vertrag für drei weitere Spielzeiten, bis 2029, unterschrieben. Das teilte das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mit.

Der in Tschechien geborene Jakub Hrůša ist seit 2016 Chefdirigent der Bamberger Symphoniker und der insgesamt fünfte Chefdirigent des 1946 gegründeten Orchesters. Hrůša ist ebenfalls stellvertretender Musikdirektor des Royal Opera House, Erster Gastdirigent der Tschechischen Philharmonie sowie des Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In den letzten Jahren wurde seine Arbeit als Chefdirigent vielfach gewürdigt. Erst am 16. November erhielt er den Kulturpreis Bayern für seine Verdienste um die Bamberger Symphoniker.

Bei der Vertragsverlängerung

Jakub Hrůša freute sich bei der Vertragsverlängerung. „Das wundervolle Miteinander der Bamberger Symphoniker, der Musiker, des Managements, der gesamten Institution und ihres Publikums ist für mich zu einem herzlichen und harmonischen Zuhause geworden; aber ebenso zu einem wahrlich mitreißenden Abenteuer, bei dem ich neue Wege in der Programmgestaltung, bei neuartigen Aufnahmeprojekten, bei der Repräsentation unserer Kultur im internationalen Umfeld und beim Aufbau einer Gemeinschaft suche und finde. Wir haben so viele großartige gemeinsame Pläne, dass mehrere Leben nicht ausreichen würden, um sie in die Tat umzusetzen. Aus diesem und noch vielen weiteren Gründen fühle ich mich glücklich, dass wir den Weg gewählt haben, weiterhin ein so wunderbares Team zu sein, und dass ich meine Amtszeit in Bamberg um drei weitere Jahre verlängern werde. Ich kann es nicht erwarten, meine innige Beziehung zu meinem Orchester weiter zu vertiefen.“

Und Intendant Marcus Rudolf Axt ergänzte: „Nach mehr als sieben Jahren unserer Zusammenarbeit mit Jakub Hrůša fühlt es sich fast natürlich an, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Und doch ist es ein großes Privileg, dass sich zwischen ihm und unserem Orchester eine derart enge und tiefgründige künstlerische Verbindung entwickelt hat, die beide Partner, den Chefdirigenten und sein Orchester, zu immer neuen Erfolgen und Auszeichnungen führt.“

Projekt „Streuobst hat hier Tradition“

Bamberger Symphoniker übernehmen Pflege der Obstbäume am Michaelsberg

Um ihre Umweltbilanz ein wenig zu verbessern, haben die Bamberger Symphoniker am Michaelsberg einen Apfelbaum gepflanzt und wollen vor allem für drei Jahre die Kosten der Pflege von weiteren 100 Bäumen unterhalb des Klosters übernehmen.

„Wir möchten die CO2-Emissionen, die unser Orchester durch Reisen verursacht, auch selbst kompensieren und unterstützen deshalb dieses Umweltprojekt“, sagte Marcus Rudolf Axt am Mittwoch (7. November). Am Michelsberg half der Intendant der Bamberger Symphoniker, wie das Rathaus mitteilte, einen Apfelbaum unterhalb des Klosters zu pflanzen. Einen „Roten Boskoops“ genau gesagt. Oberbürgermeister Andreas Starke nannte das „eine hervorragende Idee, denn sie fördert den historischen Obst- und Weinanbau am Michaelsberg, den wir zur Landesgartenschau im Jahr 2012 erfolgreich reaktiviert haben.“

Die Symphoniker garantieren zudem, so die Mitteilung weiter, für zunächst drei Jahre die Kosten der Pflege, heißt Bewässerung, Schnitt und Ernte der rund 100 Bäume in den Terrassengärten am Michaelsberg zu übernehmen. Axt betonte: „Mit der Pflege dieser Streuobstwiesen können wir auch für unser Publikum hier vor Ort ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz setzen.“ Das Projekt wird auch von Landrat und Stiftungsrat Johann Kalb sowie von den Musikern Markus Mayers und Christoph Müller als Vertreter des Orchester-Vorstands unterstützt.

Das Bekenntnis der Symphoniker zu dem Projekt ist für Michael Karmann, Vorsitzender des Landschaftspflegeverbandes Landkreis Bamberg, „wie Musik in seinen Ohren“. „Sie helfen der Bürgerspitalstiftung bei einer sehr wichtigen Aufgabe, denn Streuobstwiesen verfügen über einen enormen Artenreichtum und bieten Lebensraum für viele verschiedene Tiere und Pflanzen.“

Den Anstoß für die Kooperation von Bürgerspitalstiftung und Symphonikern hatte der Landschaftspflegeverband im Rahmen seines vom Bayerischen Streuobstpakt geförderten Projekts „Streuobst hat hier Tradition“ gegeben. Durch diese Pakt sollen die Bürgerspitalstiftung, die Villa-Remeis-Stiftung und die Sankt-Getreu-Stiftung in die Lage versetzt werden, in diesem Jahr an drei Standorten im Bamberger Stadtgebiet insgesamt 95 weitere neue Bäume zu pflanzen. „Die Neupflanzungen sind wichtig, um die wertvollen Streuobstwiesen langfristig zu erhalten. Dass sich die Bäume gut entwickeln und lange leben, dafür sorgen nun am Michaelsberg vorerst die Bamberger Symphoniker“, sagte Karmann.

Bamberger Symphoniker

The Mahler Competition: Weltweit bekannte Castingshow

KennerInnen klassischer Musik schauen in diesen Tagen voller Vorfreude nach Bamberg. Denn zwischen 7. und 15. Juli tragen die Bamberger Symphoniker zum siebten Mal den weltweit bestdotierten Dirigier-Wettbewerb „The Mahler Competition“ aus. Wir haben den Modus und die Bedeutung des Wettbewerbs näher betrachtet und mit Intendant Marcus Rudolf Axt über das diesjährige Repertoire und seinen Anspruch gesprochen.

Der Dirigier-Wettbewerb „The Mahler Competition“ dient der Förderung junger DirigentInnen mit Schwerpunkt auf den Werken von Gustav Mahler und internationaler zeitgenössischer Musik. Er wurde 2004 erstmals zu Ehren des Komponisten und Dirigenten Gustav Mahler von den Bamberger Symphonikern und ihrem damaligen Chefdirigenten Jonathan Nott veranstaltet und findet seither alle drei Jahre statt. Gustav Mahlers Enkelin Marina Mahler ist die Schirmherrin und Ehrenmitglied der Jury.

Auf dem Programm stehen Kompositionen von Gustav Mahler, in diesem Jahr etwa die „Symphonie Nr. 7“, sowie andere klassische Werke wie Joseph Haydns „Symphonie Nr. 92“, „Sieben frühe Lieder“ von Alban Berg oder das „Konzert für Violine und Orchester in D“ von Igor Strawinski. Auch eine zeitgenössische Neuheit soll heuer im Wettbewerbsrepertoire gespielt und dirigiert werden. Es ist ein „Neues Werk für Orchester“ von Bernd Richard Deutsch in einer Uraufführung, das von den Bamberger Symphonikern als moderne Komposition eigens in Auftrag gegeben wurde. Die beste Performance des Werks wird mit zusätzlich 7.500 Euro aus der „Mahler Foundation“ ausgezeichnet.

Die Auswahl im Wettbewerb erfolgt unterdessen in vier Runden. Bereits von Beginn an hat das internationale Renommee der zu einer Art Castingshow für junge DirigentInnen avancierten Veranstaltung mehr und mehr zugenommen und inzwischen weltweite Bekanntheit erreicht. So winken den GewinnerInnen ansehnliche Preisgelder.

Für den ersten Platz und das Dirigat des finalen Konzerts sind es 30.000 Euro, der Zweitplatzierte erhält 20.000 Euro und der dritte Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Aussicht auf weitere Aufträge und eine (Welt-) Karriere besteht dank der namhaften internationalen Jury ebenso.

Diese setzt sich aus 15 hochkarätigen MusikkennerInnen zusammen. Darunter DirigentInnen, KomponistInnen, MusikmanagerInnen und Mitglieder der Bamberger Symphoniker selbst sowie Intendant Marcus Rufolf Axt und Chefdirigent Jakub Hrůša. Letzterer leitet das Bamberger Orchester seit der Saison 2016/2017. Beim Wettbewerb gibt er seine wichtige Position am Pult vor einem groß besetzten Orchester vorübergehend aber an den Nachwuchs ab. Eine Herausforderung, auch für die Orchestermitglieder, die sich schnell auf die einzelnen KandidatInnen und ihre musikalischen Interpretationen einstellen.

Bewerbung per Video

20 junge Talente haben es in diesem Jahr in die Vorauswahl der Jury der „The Mahler Competition“ geschafft. Sie kommen aus Belarus, Polen, USA, Ukraine, England, Italien, Russland, Norwegen, Korea, Israel, Peru, Taiwan und natürlich aus Deutschland. 16 Männer und 4 Frauen, deutlich mehr als in den letzten Wettbewerbsjahren, konnten einen der begehrten Plätze in Bamberg ergattern.

Die jüngste Teilnehmerin ist 21 Jahre alt und stammt aus der Ukraine, die ältesten Teilnehmer sind 35 Jahre und in Deutschland und Russland beheimatet. Per Online-Formular und Video mit Aufnahmen von aussagekräftigen Dirigaten unterschiedlicher Werke konnte man sich bewerben.

Haben Audio- und Bildqualität sowie andere Anforderungen gestimmt, war ihnen ein Reiseticket nach Bamberg sicher. Hier verpflichten sie sich im Rahmen des Wettbewerbs zur Teilnahme an sämtlichen Proben und Konzerten in der Konzerthalle mit und ohne Publikum.

Gesucht werden im Wettbewerb weniger eigenwillige NotenleserInnen oder schnelle TaktschlägerInnen, sondern vielmehr bestenfalls Leute, die die Musik schweben lassen und dem Publikum zu verstehen geben, warum auch ein Spitzenorchester unbedingt DirigentInnen braucht. Neben der Begabung zählt also der Umgang mit der Musik und dem Orchester gleichermaßen.

Dabei werden die Leistungen, bei denen sich die KünstlerInnen von den ersten Auftritten in den Vorrunden bis hin zum Finale entwickeln, nicht nur von der Jury bewertet, sondern auch von einem interessierten Publikum und von Fachleuten aus aller Welt im Livestream eingeordnet.

Erster Bamberger Jungstar Dudamel

Dass eine Teilnahme am Wettbewerb und vor allem ihn zu gewinnen förderlich für den Karriereweg ist, hat sich bereits für den ersten Gewinner aus dem Jahr 2004 gezeigt. Gustavo Dudamel aus Venezuela, damals 23 Jahre alt, wurde als Jungstar in Bamberg gekürt und ist heute Chefdirigent des Los Angeles Philharmonic Orchestra.

Lahav Shani aus Israel, der 2013 „The Mahler Competition“ gewann, ist Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra und Kahchun Wong aus Singapur, der Gewinner des Wettbewerbs von 2016, ist Chefdirigent des Tokyo Philharmonic Orchestra.

Die letzte Mahler Competition 2020 gewann der Brite Finnegan Downie Dear. Dass er sich beim Mahler-Wettbewerb durchsetzen konnte, verhalf ihm anschließend zu einem Karriereschub mit verschiedenen internationalen Konzertdebüts und Zusammenarbeiten, vor allem im Bereich der Oper. Heute ist er Musikdirektor des preisgekrönten Ensembles „Shadwell Opera“ in London und leitet Produktionen an internationalen Häusern.

Den Gustav-Mahler-Dirigierwettbewerb in der Konzerthalle Bamberg zu gewinnen, begünstigt aber nicht nur die Laufbahn. Das geforderte, hohe Qualitätsniveau mit einem anspruchsvollen Repertoire geht auch mit hochwertigen Arbeitsbedingungen einher. Durch dirigistisches Handwerk eine magische Klangwirkung zu erzielen, ist keine leichte Aufgabe. Komplexe Zusammenhänge der Musik gilt es zu erfassen und ein Gespür für die Atmosphäre ist ebenso notwendig. Ein gewisses Charisma der KandidatInnen schadet auch nicht, Ausdruckswillen und Überzeugungskraft sind ebenso vorteilhaft.

Für die Jury zählen außerdem die Schlagtechnik am Dirigierpult, das musikalische Empfinden und die Kommunikation mit dem Orchester. Diese findet heute mehr auf Augenhöhe statt, da DirigentInnen nicht mehr alleine für die Musik zuständig sind. Sie suchen die Balance, nehmen Anregungen auf und stimmen Klangmischungen ab, bis in die letzte Bläserreihe. Der Aufzug als Maestro und Maestra im Frack oder Kostüm ist überdies Geschichte und wird von vielen Nachwuchstalenten durch legere, auch avantgardistische Kleidung ersetzt. Etwas Starambiente darf bei den Konzerten und auch Drumherum aber durchaus sein, gerade für das dem Finale entgegenfiebernde Publikum.

Intendant Marcus Rudolf Axt

im Interview

Herr Axt, Insgesamt 20 TeilnehmerInnen werden beim Mahler-Wettbewerb versuchen, ihr Talent unter Beweis zu stellen. Welche besonderen Eigenschaften müssen sie zusätzlich zum Dirigieren mitbringen und was macht gute DirigentInnen aus Ihrer Sicht aus?

Marcus Rudolf Axt: Charisma. Man muss eine eigene Idee von der Musik haben, von dem Werk, das man dirigiert, und muss diese Idee ins Orchester kommunizieren. Aber auch das Publikum sollte verstehen, was man will. Ein tiefes Verständnis der Musik, gute Nerven, Belastbarkeit, Persönlichkeit vor allem, das suchen wir.

Die Jury ist mit namhaften ExpertInnen der klassischen Musik breit aufgestellt. Auf wen freuen sie sich besonders?

Marcus Rudolf Axt: Auf jeden und jede Einzelne! Unsere Jury ist sehr vielfältig, was den beruflichen Hintergrund betrifft. Neben Dirigenten wie Jakub Hrůša, Juanjo Mena und John Storgårds ist auch Barbara Hannigan dabei, die als Sängerin und als Dirigentin international erfolgreich ist. Dazu noch Persönlichkeiten aus dem Orchestermanagement, Dirigierprofessoren, ein Sänger, ein Komponist und eine Vertreterin des Orchesters. So wollen wir die KandidatInnen ganzheitlich bewerten: Ist ihre musikalische Arbeit überzeugend? Wie ist die Präsenz vor dem Orchester? Wie die Wirkung auf das Publikum? Ich freue mich, in Bamberg eine so hochkarätige internationale Jury zu haben, deren Mitglieder teilweise schon von Anfang an dabei sind, wie der Dirigent John Carewe, teilweise 2023 zum ersten Mal ihre Expertise einbringen wie Thomas Hampson, der berühmte Bariton und Mahler-Experte. Und wie immer wird es ein produktiver Austausch und eine angenehme Zusammenarbeit.

Wie hoch sind die Hürden im diesjährigen Wettbewerbsrepertoire?

Marcus Rudolf Axt: Das Repertoire in diesem Jahr ist meiner Meinung nach besonders anspruchsvoll. Nicht ohne Grund ist „The Mahler Competition“ der bedeutendste und bestdotierte Dirigentenwettbewerb weltweit. Jedes einzelne Stück birgt unterschiedliche Herausforderungen.

Welche Stücke machen das Repertoire aus?

Marcus Rudolf Axt: Das zeitgenössische Stück von Bernd Richard Deutsch ist ein Auftragswerk von uns und wird als Uraufführung in Bamberg gespielt. Hier muss man sich ganz auf die Partitur verlassen, es gibt keine Aufnahme und keine Vorerfahrungen. Gustav Mahlers „7. Symphonie“ ist ein Werk voller Gegensätze: strahlend, triumphal aber auch düster und grotesk. Und sie ist eine der am schwersten zugänglichen Symphonien Mahlers, die man wirklich musikalisch durchdringen muss, um diese Gegensätze zum Klingen zu bringen. Haydns Symphonien zeigen, ob man aus relativ einfach strukturierter Musik auch den Witz und die Originalität des Meisters, aber auch die Anspielungen der Entstehungszeit erkennen und alles ganz fein herausarbeiten kann. Der Star-Bariton Thomas Hampson wird im Wettbewerb Alban Bergs frühe Lieder singen. Es ist immer schwer, eine Gesangsstimme gegen die große Orchesterbesetzung in einem ausgewogenen Klang richtig zu balancieren. Das gleiche gilt für Strawinskis Violinkonzert, bei dem aber noch besonders die Schlagtechnik, Takt- und Tempowechsel, und eine ganz andere Klangsprache als die Mahlers im Fokus stehen.

Wagnerism an der Regnitz

Sonderkonzerte der Bamberger Symphoniker

Mit der neuen Sonderkonzertreihe im Mai „Die Welt mit Wagner“ in der Konzerthalle Bamberg und dem „Ring ohne Worte“ in Bamberg und der Isarphilharmonie München sowie dem live untermalten Stummfilmklassiker „Die Nibelungen: Siegfried 1. Teil“ von Fritz Lang aus dem Jahr 1924 präsentieren die Bamberger Symphoniker nach dem großen Erfolg von 2013 erneut eine Hommage an Richard Wagner.

In ihrer neuen Sonderkonzertreihe spüren die Bamberger Symphoniker mit großer Neugier wieder der Wirkung der Wagnerschen Musik nach. Inspiriert durch das aktuelle Buch des New Yorker Musikkritikers und Autors Alex Ross „Die Welt nach Wagner“ werden mehrere Musikstücke verschiedener Komponisten, unter anderem von Richard Wagner, Claude Debussy, Gustav Mahler und Richard Strauss in einer Art Labor zum Klingen gebracht. Mit multimedialen Projektionen der Brüder Nick und Clemens Prokop, die passend zur Musik Filmausschnitte, Videos, Fotos und Animationen zeigen, werden die Bilder zu den Musikphänomenen interdisziplinär verwoben.

Dazu kommen Musik und Stimmen aus dem „Off“. So finden verschiedene Musikstücke aus dem Wagner-Kosmos eine Gegenüberstellung mit von ihm beeinflussten anderen Kunstwerken in großformatigen, multimedialen Inszenierungen.

Multimediales Konzertprojekt

Das Projekt ist eine Art Hommage vor allem an das Gesamtkunstwerk des Künstlers Wagner, der das Orchester immer wieder auf seiner musikalischen Reise begleitet. „Richard Wagner hat mit seinem Werk nahezu alle Komponisten beeinflusst, die nach ihm kamen und kommen“, sagt Marcus Rudolf Axt, Intendant der Bamberger Symphoniker. Auch symphonisches Repertoire könne ohne Wagner nicht vollständig gedacht werden, weshalb das Orchester über die Zeit hinweg immer wieder Wagner als konzertante Aufführungen gespielt habe.

Die Sonderkonzertreihe mit Wagner ist wieder etwas Besonderes, zumal die multimediale Präsentation ein zusätzliches Highlight gibt. „Dieses Projekt ist der Versuch, sich einmal nur der symphonischen Seite zu nähern sowie dem Einfluss, den Wagner auf andere Komponisten wie Strauss und Mahler aber auch auf andere Künstlerinnen und Künstler wie Schriftsteller und Filmemacher hatte“, so Axt.

Wagnerism

Der „Wagner-Experte“ Alex Ross hat sofort begeistert zugesagt, das erste Sonderkonzert der Reihe zusammen mit dem Chefdirigenten der Bamberger Symphoniker, Jakub Hrůša, und den Prokop-Brüdern zu konzipieren. Er wird für die ersten beiden Konzerte nach Bamberg reisen und auch vor den Konzerten eine Einführung auf Deutsch halten, an deren erster Ausgabe auch Clemens Prokop via eines Talks auf der Bühne teilnimmt.

Dabei geht es in seinem Buch mit dem englischen Titel „Wagnerism. Art and Politics in the Shadow of Music“ eigentlich mehr um Malerei, Schriftstellerei und Architektur in Zusammenhang mit Wagner. Den Inhalt des Buches zu transformieren ist auch für das Orchester eine völlig neue Sicht auf den großen Komponisten. „Im Buch ist die Wirkung Wagners auf alle möglichen Kunstgattungen beschrieben: bildende Kunst, Film, Literatur, aber auch auf politische und ideologische Strömungen des 20. Jahrhunderts. Potenzielle Nachwirkungen in der Musik sind nicht Teil des Buches, sondern ihnen wurde von uns im Dialog mit Alex Ross und Jakub Hrůša nachgespürt und speziell für dieses Projekt ausgewählt“, erläutert Axt weiter.

Musik und Text

Vor allem Dirigent Jakub Hrůša hat bereits viel Erfahrung mit Konzerten, die sich etwas außerhalb der Norm bewegen, die modern gedacht und inspirierend gespielt werden. Seine Tätigkeit als Dirigent von Opern und seine Vertrautheit mit dem kompositorischen Schaffen Richard Wagners kommen dem Projekt überdies zugute. So auch im „Ring ohne Worte“, den die Bamberger Symphoniker in der Konzerthalle an der Regnitz und in der Isarphilharmonie geben. Hier dreht sich alles um Wagners zeitlose Parabel der Macht und der Liebe.

Ein monumentales Weltendrama, aufgezeigt in einer Art Schnelldurchlauf durch die vier Opern des Rings. Ohne Bühnenbilder, Sänger und Kostüme. Dafür gespielt in der Zusammenstellung und Auswahl des amerikanischen Komponisten und Dirigenten Lorin Maazel. Diesmal – auch das ist neu – mit gelesenen Textpassagen aus bekannten literarischen Werken, beispielsweise von Friedrich Nietzsche, Thomas Mann, Elfriede Jelinek, Virginia Woolf oder Theodor W. Adorno. Die Texte liest der Schauspieler und Hörbuchsprecher Jens Harzer, selbst ein großer Fan der Bamberger Symphoniker. Durch das Hörbuch „Böhmen liegt in uns. Warum der Klang der Bamberger Symphoniker die Menschen ergreift“ hat er bereits in der Vergangenheit intensiv mit dem Orchester zusammengearbeitet.

Lorin Maazels „Ring ohne Worte“ ist eine bekannte Zusammenstellung von Wagners Ring und wird häufiger von Orchestern auf der ganzen Welt gespielt. Um die Reflexionen von und um Wagner unterstützend zur Musik darzustellen, erweisen sich die ausgewählten Texte berühmter, aber auch weniger bekannter Autoren als gute Parallelen oder Kontraste, um Wagners Kosmos zu erweitern. So eröffnen sie auch andere Perspektiven als die rein musikalische auf sein Werk und Wirken.

Stummfilm mit Musik

Beim Sonderkonzert zum Stummfilmklassiker „Die Nibelungen: Siegfried 1. Teil“ von Fritz Lang aus dem Jahr 1924 wird Christian Schumann dirigieren. Der gebürtige Freiburger Schumann gibt mit diesem Konzert sein Debüt bei den Bamberger Symphonikern. In großer Besetzung spielt das Orchester die originale Filmmusik, während im Saal auf einer großen Filmleinwand der Stummfilm gezeigt wird. Der deutsche Komponist Gottfried Huppertz komponierte 1924 die Musik für den Film von Fritz Lang. Auch Schumann selbst ist Komponist von Filmmusik und wird in der nächsten Saison mit den Education-Konzerten „Sound of Climate“, einem weiteren multimedialen Konzertprojekt, die Bamberger Symphoniker unterstützen.

Auch für Studierende und die Jüngsten

Die Bamberger Symphoniker sind das einzige Orchester mit Weltruf, das nicht in einer Großstadt beheimatet ist. Dennoch geht die Magnetwirkung des Klangkörpers nach außen. So trägt das Orchester auf Reisen den Rhythmus und das musikalische Echo seiner Heimatstadt in die ganze Welt hinaus.

Mehr als 7.300 Konzerte in über 500 Städten und 63 Ländern haben die Bamberger Symphoniker seit ihrer Gründung im Jahr 1946 gegeben. Das Orchester, dessen Wurzeln bis nach Prag reichen, versteht sich als grenzüberschreitender, weltoffener Klangbotschafter. Der charakteristische Klang, der als dunkel, warm und strahlend beschrieben und seit 2016 von Chefdirigent Jakub Hrůša aus Tschechien geprägt wird, ist viel gerühmt und wurde häufig prämiert. Als Leuchtturm der Kulturgesellschaft steht für das Orchester Nachhaltigkeit sowohl musikalisch als auch ökologisch im Vordergrund. Auch die Nähe zum Heimatpublikum und dabei vor allem zu den KonzertbesucherInnen von morgen ist den Bamberger Symphonikern besonders wichtig. So spielen sie im Mai unter dem Motto „Viva España!“ auch für Studierende und „Sitzkissenkonzerte“ für die Jüngsten.

Benefizveranstaltung für die Ukraine

Lesung: Volha Hapeyeva

Morgen Abend liest die Autorin Volha Hapeyeva um 20 Uhr im Studio des ETA Hoffmann Theaters aus ihren Werken. Im Anschluss spielen die beiden Mitglieder der Bamberger Symphoniker, Vladislav Popyalkovsky und Eduard Resatsch, ein Konzert. Die Spendeneinnahmen des Abends kommen der Initiative „Bamberg hilft Ukraine“ zugute.

Volha Hapeyeva, 1982 in Minsk geboren, ist Lyrikerin, Linguistin, Übersetzerin und Romanautorin – eine politisch denkende und schreibende Poetin. In ihrem preisgekrönten Essay „Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils“ führt Hapeyeva die Macht der Sprache gegen ihren gewalttätigen Missbrauch an. Poesie könne ein Zuhause sein, weil sie Widerständigkeit fördere und das Potenzial böte, die Unterdrückungslogik von „wir“ und „sie“ durch Mitgefühl zu überwinden.

Hapeyevas Roman „Camel Travel“ durchwandert eine Kindheit von Minks bis Moskau und kartographiert politische Entwicklungen aus den Augen eines Kindes. Ihre Gedichte wie „der rote himmel, der nach eisen schmeckt“ handeln von Kriegs- und Fluchterfahrung.

Für ihre Werk erhielt Volha Hapeyeva Werk zahlreiche internationale Preise und Auszeichnungen. Ihre Gedichte wurden in mehr als 15 Sprachen übersetzt. Unter dem Titel „Mutantengarten“ liegt auch eine Auswahl auf Deutsch vor.

In der Lesung wird die Autorin aus ihrem Essay, ihrem Roman und ihrer Lyrik vortragen. In einem anschließenden Gespräch berichten Volha Hapeyeva, wie ihre Biografie und ihre Poesie ineinanderfließen.

Danach spielen der Violinist Vladislav Popyalkovsky und Eduard Resatsch, Violoncello, ein kleines Konzert. Popyalkovsky ist in Lettland geboren und wuchs in St. Petersburg auf, Resatsch ist Ukrainer. Beide sind Mitglieder der Bamberger Symphoniker und ergänzen den Abend im Zeichen der Empathie musikalisch, als weitere Sprache der Kunst.

Der Eintritt ist frei. Das ETA Hoffmann Theater bittet um Spenden, die der der Initiative „Bamberg hilft Ukraine“ zugutekommen.

Bis zu 50 Prozent Auslastung

Lockerungen für die Kultur

Positive Nachrichten für Theater und Kinos: Ab heute dürfen Kultureinrichtungen in Bayern wieder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer einlassen als bisher. Wir haben in der Bamberger Szene nachgefragt, wie die Lockerungen dort ankommen.

An kulturellen Veranstaltungen in Innenräumen können ab heute wieder mehr Zuschauerinnen und Zuschauer teilnehmen als bisher. Dafür hat sich das Bayerische Kabinett am Dienstag, 25.1., entschieden. Das heißt: Kinos, Theater oder Konzerthallen können ihre Publikumsräume wieder bis zu 50 Prozent auslasten, weiterhin unter Einhaltung der 2G plus Regel. Bisher erlaubten die Beschlüsse aus München nur 25 Prozent.

Kunstminister Bernd Sibler und Digitalministerin Judith Gerlach, zuständig für Kinos in Bayern, sehen die vom Bayerischen Kabinett beschlossene Anhebung der Auslastungsgrenze für den Kulturbereich auf 50 Prozent und die Möglichkeit, das Publikum mit reduziertem Abstand etwa nach dem Schachbrettmuster zu platzieren, als „einen wichtigen Schritt, der in die richtige Richtung weist.“

„Wir können Kunst und Kultur“, sagte Bernd Sibler, „im wörtlichen wie im übertragenen Sinn wieder mehr Raum geben. Die neue Auslastungskapazität ermöglicht mehr Publikum und damit auch mehr Perspektive für unsere Kunst- und Kultureinrichtungen in Bayern, insbesondere für die kleineren Bühnen. Künstlerinnen und Künstler brauchen die Bühne. Mit den neuen Regelungen sorgen wir für mehr Auftrittsmöglichkeiten und für ein größeres kulturelles Angebot. Ich freue mich darauf, dass ein kulturelles Erlebnis mit mehr Menschen im Saal möglich ist.“

Wir haben bei Vertreterinnen und Vertretern der Bamberger Veranstaltungs-Kultur nachgefragt, was sie von den Lockerungen halten. Die Reaktionen darauf fallen gemischt aus.

Reaktionen von ETA und Wildwuchstheater

Sibylle Broll-Pape, Intendantin der ETA Hoffman Theaters, freut sich über die Lockerungen. „Endlich können wir der großen Nachfrage für unsere Veranstaltungen besser nachkommen. Die 2G plus Regelung, FFP2-Maskenpflicht und Abstände bieten gleichzeitig unserem Publikum den größtmöglichen Schutz. Deswegen halte ich die 50 Prozent-Regel für einen guten Kompromiss in dieser weiterhin herausfordernden Zeit.“

Frederic Heisig vom Wildwuchstheater sieht die Lockerungen hingegen nicht ganz so positiv. Er befürchtet sogar, dass grundlegende Schäden entstanden sind, die sich auch durch höhere Auslastung nicht so schnell beheben lassen.

„Aus virologisch-epidemiologischer Sicht kann ich die Lockerung nicht beurteilen, aber für das Theater sind sie erstmal eine Verbesserung. Auch wenn die Finanzierung von Inszenierungen auch bei 50 Prozent schwer ist. Grundlegend muss ich allerdings sagen, dass es mir ein bisschen komisch vorkommt, wenn man im Theater sitzt, Abstand hält und Maske trägt, nur um dann auf dem Heimweg oder so vielleicht an einem Restaurant vorbeizukommen und zu sehen, was dort möglich ist. Vollbelegung und keine Masken. Da passt für mich nicht zusammen, da findet eine Wertung statt, bei der Kultur ganz klar den Kürzeren zieht. Das kann ich nicht verstehen.

Ich habe ohnehin mehr und mehr das Gefühl, dass die Kultur zwar schon robuster ist als viele am Anfang der Pandemie gedacht haben. Aber so langsam, nach über zwei Jahren, beobachte ich, dass die Praxis, Kulturveranstaltungen wahrzunehmen, angeschlagen ist. Selbst im Sommer, als noch mehr ging, und man dachte, die Leute reißen einem die Karten aus der Hand, egal für was, war vieles nicht ausverkauft. Vielleicht wird die Branche gerade nachhaltig beschädigt, indem sie mehr beschränkt wird als andere Bereiche.“

Die Meinung von Lichtspiel und Symphonikern

Gerrit Zachrich vom Lichtspielkino ist froh über die Entscheidung, bemängelt aber seinerseits die Ungleichbehandlung von Kultur und Gastronomie.

„Die Möglichkeit, 50 Prozent Auslastung zu haben, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Damit kann man ein bisschen besser und kostendeckender arbeiten. Gerade für die Kurzfilmtage ist uns das sehr wichtig und wir freuen uns. Aber eigentlich hatten wir gehofft, dass die Lockerungen noch einen Schritt weiter gehen. Wir hatten gehofft, dass diese himmelschreiende Ungerechtigkeit zwischen 2Gplus in der Kultur und 2G in der Gastronomie beendet wird und es auch für uns mit 2G geht. Bei 2Gplus ist es schwer, die Leute dazu zu bewegen, spontan ins Kino zu gehen. Das ist ein Ungleichgewicht, das uns niemand, auch nicht die Staatskanzlei erklären kann.“

Die Reaktion der Bamberger Symphonikern auf die Lockerungen geht wiederum in die gleiche Richtung wie beim ETA Hoffmann Theater. Intendant Marcus Rudolf Axt sagte auf Webecho-Anfrage:

„Wir sind sehr glücklich über diesen Schritt der Staatsregierung. Er beweist gerade in diesen Wochen, dass Theater und Konzerthäuser auch bei einer etwas höheren Auslastung sicher sind. Ein gutes Signal für unser treues Publikum, das uns und viele andere Kulturveranstalter in den letzten Monaten sehr unterstützt hat.“

Umfangreiches Jubiläumsprogramm in diesem Jahr

E.T.A. Hoffmann – „Unheimlich fantastisch“

Das Jahr 2022 steht im kulturellen Bamberg ganz unter dem Stern des Gedenkens an Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Dieser vielseitige Künstler verstarb am 25. Juni 1822. Anlässlich des 200. Todestages sind für dieses Jahr zahlreiche Veranstaltungen geplant.

E.T.A. Hoffmann hatte fünf Jahre in Bamberg verbracht, die ihn als Mensch und Künstler nachhaltig geprägt haben – darauf fußt die Verbundenheit des Künstlers mit dieser Stadt. Unter dem Titel „Unheimlich Fantastisch“ finden in diesem Jubiläumsjahr zahlreiche Veranstaltungen in den verschiedensten Kunstsparten statt, genauso facettenreich und spartenübergreifend wie der Komponist, Literat, Illustrator, Musikkritiker und Jurist einst arbeitete. Darüber informiert das Kulturamt der Stadt Bamberg.

In Bamberg werden Institutionen wie die Bamberger Symphoniker, das ETA Hoffmann Theater, die Otto-Friedrich-Universität Bamberg und freie Akteure der Kulturszene wie das Theater im Gärtnerviertel, der Rosengarten-Serenaden e.V., das Bamberger Marionettentheater und viele weitere in ihrem Jahresprogramm den Künstler aufnehmen oder thematisieren.

Das gesamte bundesweite Jahresprogramm wird maßgeblich von der Staatsbibliothek Berlin koordiniert und gestaltet. In Zusammenarbeit mit der Staatsbibliothek Bamberg und dem Freien Deutschen Hochstift wurde eine Wanderausstellung zu Leben und Werk Hoffmanns konzipiert. Die als Gesamtschau zu Hoffmann angelegte und an ein breites Publikum gerichtete Schau wird im Frühjahr zunächst im Bibliotheksmuseum der Staatsbibliothek zu Berlin Unter den Linden zu sehen sein. Vom 24.07. – 29.10.2022 wird die Ausstellung in Bamberg in der Staatsbibliothek ausgestellt sein. Ende November zieht die Ausstellung dann in das neue Romantik-Museum in Frankfurt am Main.

Sonderausstellung im E.T.A.-Hoffmann-Haus

Neben der ständigen Ausstellung ist in dieser Saison eine Auseinandersetzung zum Thema der Fantasie im Hoffmannschen Sinne zu sehen. Diese entsteht in Kooperation mit der Hegelwoche der Otto-Friedrich-Universität. Sowohl bildende Künstlerinnen und Künstler als auch Autorinnen und Autoren werden beauftragt, Werke beizusteuern, um so dem Wechselspiel von Denken und Fantasieren näher und dem Unergründlichen auf die Spur zu kommen. Das E.T.A.-Hoffmann-Haus öffnet zum 1. Mai 2022 seine Pforten.

75 Jahre Bamberger Symphoniker

Jubiläumskonzert auf BR-Klassik und ARD-alpha

Die Bamberger Symphoniker feiern ihren 75. Geburtstag. Da Konzerte im gewohnten Rahmen nicht stattfinden können, kommt es immerhin zur Übertragung des großen Jubiläumskonzerts auf verschiedenen Kanälen.

Als Hommage an die Geschichte ihres Orchesters werden Ehrendirigent Christoph Eschenbach und die Bamberger Symphoniker eben jenes Programm wiederholen, das vor 75 Jahren eigentlich hätte gespielt werden sollen. Die Ouvertüre „Leonore“ Nr. 3 op. 72b, das Konzert für Violine und Orchester D‑Dur op. 61 sowie die Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 „Eroica“ von Ludwig van Beethoven werden im Hörfunk auf BR-Klassik, auf der BR-Klassik Facebook-Seite https://www.facebook.com/brklassik, im Fernsehen auf ARD-alpha und per Video-Stream auf https://www.br-klassik.de/concert/index.html zu erleben sein. Nach der Ausstrahlung steht es unbegrenzt in der BR-Mediathek zur Verfügung. Den Part an der Violine im Konzert für Violine und Orchester D‑Dur op. 61 bestreitet Nikolaj Szeps-Znaider. „Leonore“ und „Eroica“ werden im BR-Fernsehen am Sonntag, 21. März 2021, ab 9 Uhr wiederholt.

Bereits vor dem Konzert, um 19.05 Uhr, sendet BR-Klassik ein Hörfunkfeature zum 75. Jubiläum der Bamberger Symphoniker. Wolfgang Schicker zeichnet darin die Linien der Orchestergeschichte nach: die Gründung im Kontext von Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg, die komplexe Vorgeschichte, die eng mit der Blüte und dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie zusammenhängt, die Entwicklung zum kulturellen Botschafter der BRD bis hin zu den Herausforderungen der Zukunft und den Ideen, wie ein modernes Orchester trotz vollen Tourneekalenders zum Klimaschutz beitragen kann.

In der Pause des Konzerts wird auf ARD-alpha und im Videostream ein Film zu Geschichte und Gegenwart der Bamberger Symphoniker zu sehen sein. Zusätzlich gibt es auf allen Kanälen ein Gespräch mit dem Intendanten des Orchesters, Marcus Rudolf Axt.

Cellist Eduard Resatsch

„reflections of hope“

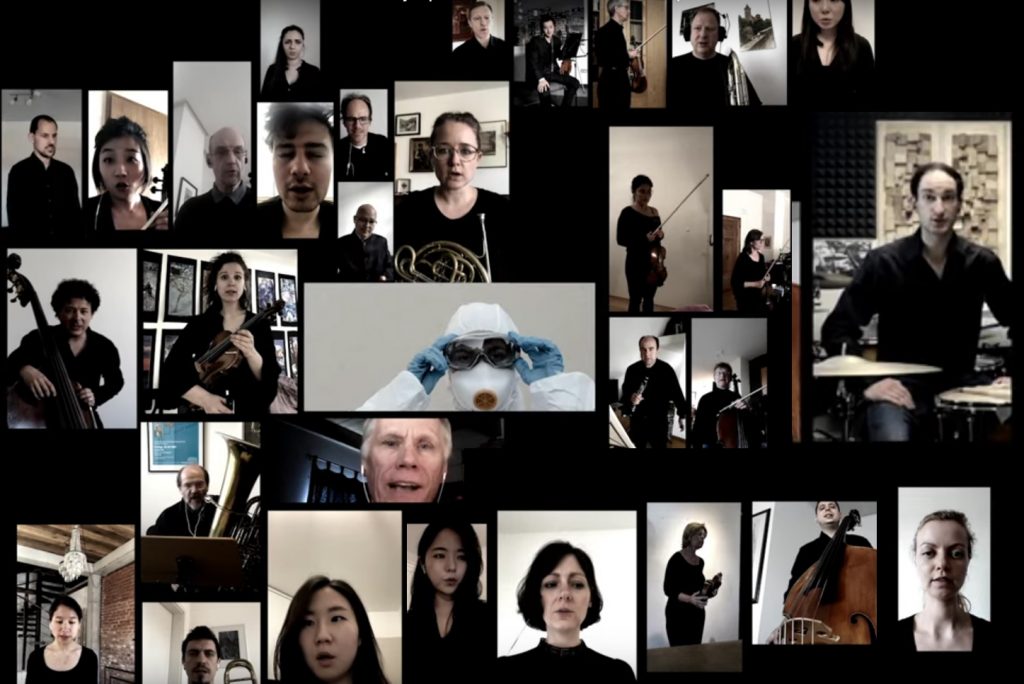

Auch den Musikerinnen und Musikern der Bamberger Symphoniker fehlt der Kontakt zu ihrem Publikum und die Möglichkeit, Musik zu spielen. Gegen den ersten Mangel kann derzeit nur wenig ausgerichtet werden, dem zweiten lässt sich allerdings entgegentreten. Das beweist Eduard Resatsch, Cellist bei den Bamberger Symphonikern, mit seiner Komposition

„reflections of hope“. Für die Aufführung beziehungsweise Aufnahme des Werks hat er einen Großteil der Orchestermitglieder, 86 Stück an der Zahl, vor die heimischen Webcams gebeten, um die jeweiligen Parts einzuspielen. Herausgekommen ist ein etwa siebenminütiger musikalischer Aufschrei gegen die Beklommenheit des Lockdowns.

Wie geht es den Mitgliedern des Bamberger Symphonieorchesters nach

monatelangem Stillstand?

Eduard Resatsch: Wir halten uns alle fit und wie beim Sport müssen wir täglich trainieren, auch in dieser Ausnahmesituation. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir bald wieder das tun können, was unsere Berufung ist, für ein großes Publikum zu musizieren und uns gemeinsam musikalisch auszudrücken. Auch Kultur ist systemrelevant, denn was wäre unser Leben ohne Musik, Kunst, Theater und Literatur?

Wie sind Sie auf die Idee zu „reflections of hope“ gekommen?

Eduard Resatsch: Das Werk ist in der Zeit des Lockdowns entstanden, die Zeit der Beklommenheit, Ungewissheit, Enge, nicht auf der Bühne musizieren zu dürfen, die Zeit der gezwungenen Stille auch für uns als Musiker – es war mir ein Bedürfnis, dies alles in Tönen festzuhalten und damit stellt meine Komposition eine direkte Reaktion auf die Pandemie dar.

Um was geht es darin?

Eduard Resatsch: Das Stück behandelt explizit die Welt im Ausnahmezustand. Dabei war für mich der Gedanke besonders wichtig: Wie reagiert ein Mensch in dieser Ausnahmesituation, wie reagiert der Musiker auf diese schreckliche Zeit – mit ängstlichem Flüstern oder mit einem verzweifelten Schrei? Darf die Kunst überhaupt schreien?

Etwa in der Mitte des Werks schreien die Musikerinnen und Musiker in ihrer jeweiligen Muttersprache das Wort „Corona“ in die Kameras. Was hat es damit auf sich?

Dieser Moment bildet eine Besonderheit Mitte des Werkes. Zuerst rezitieren die Orchestermusikerinnen und ‑musiker in ihrer jeweiligen Muttersprache aktuelle Begriffe von Ausgangssperre, Covid-19, Fallzahlen bis Atemmaske. In mehr als 20 Sprachen wird gemurmelt, geflüstert, gesprochen bis es zu diesem schreienden „Corona“-Ausbruch kommt. Für mich war es eine Form der Befreiung, das was sich nicht in Worten ausdrücken lässt, in Töne und Klänge umzuwandeln – somit entstand ein künstlerisches Dokument dieser Zeit, das ich dem Orchester kostenfrei zur Verfügung gestellt habe.

Beschreiben Sie bitte, wie es Ihnen gelungen ist, 86 Musikerinnen und Musiker davon zu überzeugen, bei dem Projekt mitzumachen und sie zu koordinieren.

Ich bin sehr dankbar, dass meine Orchesterkolleginnen und ‑kollegen, unser Chefdirigent Jakub Hrůša und unser Management die ganze Aktion unterstützt haben und dieses großartige Projekt nur mit dem Beitrag aller zu einem so wunderbaren Hör- und Seherlebnis werden konnte. Mit diesem Projekt hat das Orchester gezeigt, dass es gemeinsam etwas Neues erschaffen und diesen furchtbaren Umständen durch Zusammenhalt trotzen kann.

War die Umsetzung, auch unter technischen Gesichtspunkten, schwer?

Die Umsetzung war extrem schwierig – 86 Leute haben jeweils ihre Stimme aus ihren Wohnzimmern einzeln aufgenommen und der Tonmeister Georg Obermayer hat die digitalen Einzel-Dateien zusammengefügt und damit ein außergewöhnliches Konzerterlebnis geschaffen. Der Filmemacher Michael Wende hat meine Komposition großartig in Bilder umgesetzt. Besonders war auch, dass die ganze Produktion in sehr kurzer Zeit stattgefunden hat, alle waren mit vollem Einsatz dabei.