Ausstellung im Kesselhaus

Richard Wientzek „60 Movies“: „Ich habe 60 Lieblingsfilme gezeichnet“

Was er 2017 mit „60 Songs“ vorlegte, variiert der Bamberger Maler und Zeichner Richard Wientzek nun mit der Ausstellung „60 Movies“. Ab 2. September zeigt der Kunstverein Bamberg im Kesselhaus seine 60 Zeichnungen zu 60 Filmen – vornehmlich Klassiker des Mainstream-Kinos. Wir haben mit Wientzek im Vorfeld der Schau gesprochen, unter anderem über die Gefahr des Klischees, seinen Lieblingsfilm und „Banana Joe“.

Herr Wientzek, im Rahmen Ihrer Ausstellung „60 Songs“, für die Sie 2017 Zeichnungen zu 60 Liedern angefertigt haben, sagten Sie, als Bildender Künstler wegen der Unmittelbarkeit ihrer Wirkung neidisch auf Musik zu sein. Sind Sie auch neidisch auf das Genre „Film“?

Richard Wientzek: Ja, noch viel neidischer sogar. Film ist das lebendigste Gesamtkunstwerk, in dem mehrere Kunstarten zusammenkommen: Bilder, Musik, Dramaturgie, Erzählung. Auch macht Film eine Zeitabfolge möglich – das kann Bildende Kunst überhaupt nicht. Sie muss sich immer auf Momentaufnahmen einigen. Das war für mich die große Herausforderung, vom großen Film zur kleinen Zeichnung zu kommen. Es war letztlich fast nicht zu vermeiden, nach den „60 Songs“ in den Film zu gehen.

Wieso sind es genau 60 Filme?

Richard Wientzek: Diese Zahl kam damals bei den „60 Songs“ mehr oder weniger zufällig zustande. Wichtig war aber, dass sie im Arbeitsprozess einerseits eine Herausforderung war und andererseits auch ein erreichbares Ende in Sicht gebracht hat. Bei den Filmen war es allerdings viel aufwändiger, sowohl formal als auch zeitlich. Ich habe exakt 555 Tage gebraucht.

Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie die 60 ausgewählt?

Richard Wientzek: Es gibt ja immer wieder Filmlisten wie „Die 100 besten Filme aller Zeiten“ oder die „100 lustigsten Komödien“ und so weiter. Diese Listen habe ich mir zu Vorbereitung zwar angeschaut, wollte mich aber nicht allzu sehr an ihnen orientieren. Andererseits bin ich als 1970 Geborener genau in der Zeit aufgewachsen, aus der viele dieser Filme stammen. Und manche dieser Filmikonen sind eben derart präsent, dass ich kaum an ihnen vorbeikommen konnte. Hier und da habe ich aber auch Filme dabei, die man im weitesten Sinne als sperriges Arthouse bezeichnen könnte. Teilweise wollte ich also mit den ikonischen Filmen und den Klischees, durch die sie ikonisch werden, mitgehen. Teilweise wollte ich in die 60er-Liste aber auch Ruhe und leisere Filme reinbringen und nicht nur Blockbuster.

Worin besteht der Reiz, filmisch bereits Dargestelltes zeichnerisch noch einmal darzustellen?

Richard Wientzek: Der Reiz ist zu forschen, was meine eigene Klischees sind, die ich mit dem jeweiligen Film verbinde. Dann wollte ich herausfinden, was mir einfällt, wenn ich mir einen Film mit dem Ziel anschaue, mich nicht nur von ihm berieseln zu lassen, sondern das eine erinnerungsträchtige Detail zu finden, das und dessen Wiedererkennungswert ich in der Zeichnung verwerten will. Dabei kam es mir darauf an, ob ich mit dem Film und seiner Ästhetik mitschwinge oder sie breche.

Viele der Filme auf der Liste sind zudem Filme, die über die Jahre einen ikonischen Stellenwert erreicht haben, zigfach kopiert, neu aufgelegt und persifliert und zum stehenden Zitat-Inventar der Popkultur geworden sind. Kann man sich künstlerisch an etwas annähern, bei dem sogar schon die Anspielungen allgemein bekannt sind?

Richard Wientzek: Selbstverständlich. Aber es durfte auch so sein. Filme wie „Saturday Night Fever“, „Easy Rider“ und „Frühstück bei Tiffany“ sind ja nicht umsonst Klassiker. Sie haben so viel eingefangen in Sachen Verdichtung, Optik, Zeitgeist oder Stimmung. Oder ein anderes Beispiel: „Spiel mir das Lied vom Tod“. Da musste die Mundharmonika einfach sein. Denn manchmal wollte ich so richtig tief rein ins Klischee. Seit hunderten Jahren wird der Tod in der Kunst als Schädel dargestellt, dem wollte ich nichts draufsetzen, also ist es bei mir auch der Totenschädel – nur eben mit Mundharmonika.

Wie haben Sie es bei „Schweigen der Lämmer“ gemacht? Da würde man wahrscheinlich die Maske von Hauptfigur Hannibal Lecter erwarten.

Richard Wientzek: Oder die Totenkopffalter. In diesem Fall bin ich aber – es war die erste Zeichnung für „60 Movies“ – ganz naiv rangegangen und habe den Titel sehr wörtlich genommen. Wie stellt man Schweigen dar? Ich habe ein Handy gezeichnet, auf dessen Display ein stilisiertes Symbol für Schweigen zu sehen ist und neben dem Handy liegen Schäfchenfiguren aus einer alten Weihnachtskrippe. Manchmal ist es produktiv, etwas wörtlich zu nehmen, manchmal etwas misszuverstehen. Ein anderes Beispiel wäre der „Der Pate“. Natürlich gibt es tausend Leute, die auf diesen Film schon künstlerisch reagiert haben und alle Welt erkennt Anspielungen auf ihn. Schon sein Kinoplakat ist bekannt und zeigt eine Hand, die an einem Marionettenspielkreuz den Titelschriftzug hält. Ich will nicht zu viel verraten, aber bei „Der Pate“ habe ich nicht das Typische genommen. Genauso wenig wollte ich zum Beispiel bei „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ den rosaroten Schleier zeigen.

Funktionieren die Zeichnungen auch, ohne die Filme zu kennen?

Richard Wientzek: Ja, es war mein Anspruch, dass das Publikum mit den Zeichnungen auch ohne Kenntnis der Filme etwas anfangen kann. Ich wurde ja nicht von irgendwelchen Filmgesellschaften verpflichtet, irgendwelche Filme darzustellen. Die Zeichnungen sind oft freie Assoziationen. Ich bin selbst auch kein Cineast und die Ausstellung sollte auch keine Spezialistenveranstaltung für Cineasten werden, die sich dann an ihrem eigenen Spezial-Film-Wissen ergötzen können. Darum verraten die Titel der Zeichnungen auch, welche Filme sie zeigen.

Ganz einfach scheinen Sie es dem Publikum aber auch nicht zu machen. Was ist zum Beispiel die Aussage der Zeichnung zu „Gladiator“?

Richard Wientzek: Auf der ausgerissenen Seite aus einem alten Latein-Wörterbuch steht links unten der Begriff „gladiator“. Der eigentliche Aufhänger der Bildidee ist aber der Button mit dem erhobenen Daumen. Während wir heute allgemein davon ausgehen, dass das für „super“ oder im Kontext des Gladiatorenkampfes für „Begnadigung“ steht, sehen manche

Altertumsforscher in dieser Geste genau das Gegenteil. Nämlich eine Aufforderung, das Schwert zu erheben und den Unterlegenen zu töten. Letztlich ging es mir darum zu zeigen, dass Gesten und Symbole durchaus ihre ursprüngliche Bedeutung verändern können.

Mit „Banana Joe“ ist auch ein Bud-Spencer-Film dabei. Was hat ihn für die Liste qualifiziert?

Richard Wientzek: Ein Bad-Taste-Movie musste dabei sein. Diesen Film nochmal anzuschauen, war allerdings teilweise eine Qual. Mancher Humor altert gut, mancher nicht. Aber diese Filme waren Kinder ihrer Zeit und Filme meiner Kindheit. Als Zehnjähriger habe ich mein Taschengeld in solche Filme investiert. Wobei er eigentlich durchaus kapitalismus- und bürokratiekritische Untertöne hat: Es geht ja gegen einen Großkonzern, der Dschungeldörfer für Bananenplantagen räumen will.

Da er aber schon als Komödie gemacht ist: Welche Rolle spielt Humor in Ihren Zeichnungen?

Richard Wientzek: Ich versuche schon, mit ein bisschen Humor zu arbeiten – mal hintersinniger, mal zum Schenkel-Klopfen. Aber das ist eher eine Kirsche auf dem Kuchen. Und wenn der Kuchen nicht gut ist, ist es die Kirsche auch nicht. Es geht mir schon um den Blickfang, und manchmal darum, den erwarteten Blickfang zu umgehen.

Unter den 60 Filmen befindet sich kein aktueller deutscher Film. Liegt das daran, dass sich, so könnte man sagen, deutsche Filme oft weigern, erinnerungsträchtige Bilder zu produzieren?

Richard Wientzek: Gemeine Frage. Von der ästhetischen Prägung bin ich durch die 1970er bis 1990er aber schon ein wenig versaut und habe darum viel aus dieser Zeit ausgewählt. Es ist aber nicht so, dass ich etwas gegen aktuelle deutsche Filme hätte. Wenn der österreichische Film auch gilt, ist mit „Funny Games“ von Michael Haneke auch einer dabei, allerdings auch schon von 1997. Bei diesem Film haut mich einfach die Radikalität der Erzählweise um, die so etwas absolut Unversöhnliches in ihrer ursachenlosen Gewalt hat. Allerdings zeige ich dazu einen Moment, in dem noch eine gewisse Hoffnung besteht.

Um nochmal auf „ Banana Joe“ zu kommen: In der Abfolge der Zeichnungen, die der Reihenfolge ihrer Aufhängung im Kesselhaus entsprechen soll, folgt auf ihn „Mulholland Drive“ von David Lynch. Stehen die einzelnen Filme durch ihre Anordnung in Beziehung zueinander?

Richard Wientzek: Das sind zwei Filme, deren Ästhetik kaum weiter auseinanderliegen könnte. Aber eine Binnendramaturgie in meiner Anordnung gibt es nicht. Eine kleine Ausnahme habe ich gemacht mit der Umsetzung des letzten Films in der Liste – „Cinema Paradiso“ von Giuseppe Tornatore. Der hat dann schon etwas Programmatisches, denn es geht um eine Kleinstadt, deren Bewohner eine enge Verbindung zu ihrem örtlichen Kino haben. Außerdem hat sich herausgestellt, dass er in einer Stadt gedreht wurde, in der ich schon mal Urlaub gemacht habe: Bagheria. Ziemlich berühmt ist sie für ihre Zitronenplantagen. Das fand ich als Schlusspunkt passend, ein bisschen wie bei „60 Songs“, wo es in der letzten Zeichnung um „Don’t stop the music“ von Rihanna in der Version von Jamie Cullum ging.

Aber gibt es ein größeres Ganzes, zu dem sich die Zeichnungen zusammenfügen? Was ist der tiefere Sinne von „60 Movies“?

Richard Wientzek: Der tiefere Sinn ist, dass ich gerne zeichne. Es geht durchaus um die Filme und ihren allseits bekannten Wiedererkennungswert und Platz in der Popkultur. Aber das Thema „Film“ wäre letztlich für mich austauschbar gewesen. Es hätten auch 60 Städte oder Romane sein können. Ich wollte nicht in erster Linie zeigen, wo oder warum der jeweilige Film seinen Platz in der Popkultur und ihrem Zitatvorrat hat, oder welche Rolle er in meinem Leben spielt. Allerdings war das eine inhaltliche Klammer, die mir sehr gelegen kam, weil sie mir die Richtung des Projekts vorgegeben hat und mir gleichzeitig viele Freiheiten ließ.

Wie bestehen die relativ kleinen Zeichnungen, sie sind alle Format 25 mal 25 Zentimeter, im hohen Raum des Kesselhauses?

Richard Wientzek: Ich wollte unbedingt ins Kesselhaus, weil das der einzige Ausstellungs-Raum in Bamberg ist, wo man die 60 Zeichnungen in einer Reihe hintereinander und ringsum aufhängen kann. Diese Art der Präsentation, die Vorstellung davon, wie sie alle nebeneinander wirken, war auch ein starker Antrieb während der Arbeit. Und im besten Fall würde die Hängung auch noch ein bisschen wie ein Filmstreifen aussehen.

Welcher ist ihr Lieblingsfilm aus der Liste?

Richard Wientzek: Ich habe befürchtet, dass diese Frage kommt, denn ich habe 60 Lieblingsfilme gezeichnet. Aber ich glaube, letztendlich hat es mir die schlanke Bildsprache von Aki Kaurismäki schon sehr angetan. Ihn habe ich mit seinem Film „Das Mädchen aus der Streichholzfabrik“ aufgenommen. Finnisches, existenzialistisches, tragikomisches Raucherkino, in dem wenig gesprochen wird – toll!

Elementare Ernsthaftigkeit

Kunstverein zeigt Werke von Eduard Winklhofer

In seiner ersten größeren Ausstellung im Jahr seines 200-jährigen Bestehens zeigt der Bamberger Kunstverein Werke von Eduard Winklhofer. Ab 27. Mai präsentiert der österreichische Künstler Installationen im Kesselhaus. Ein spektakuläres Event ist die Schau bewusst nicht – wer sich aber auf die vornehmlich im Assoziativen wirkenden Arbeiten einlässt, wird zufrieden sein. Wir haben mit Barbara Kahle, Vorsitzende des Kunstvereins, über die Ausstellung zu Eduard Winklhofer gesprochen.

Frau Kahle, der Kunstverein wird dieses Jahr 200 Jahre alt. Warum haben Sie Eduard Winklhofer für die erste größere Ausstellung des Jubiläumsjahres ausgewählt?

Barbara Kahle: Wir vom Kunstverein möchten in unseren Ausstellungen eine breite Palette von Kunstrichtungen präsentieren. Wir haben natürlich unsere Vorlieben, aber wir wollen auch offen sein für ein breites Spektrum. Eduard Winklhofer stand schon lange auf unserer Wunschliste. Wir hatten zwar bereits eine Außenausstellung in der Stadt mit ihm geplant, diese war jedoch nicht zustande gekommen. Da Winklhofer sich in der Vorbereitung für diese Außenausstellung jedoch mit Bamberg schon beschäftigt hatte, entschieden wir uns, ihn ins Kesselhaus zu bringen. Wir denken, dass seine Arbeiten dort sehr gut wirken werden. Denn er ist ein Künstler, der sehr genau auf seinen Ausstellungsort eingeht und sehr ernsthaft mit Kunst umgeht.

Wie lassen sich seine Installationen beschreiben?

Barbara Kahle: Während seines Kunststudiums in Italien hat er sich stark mit der Kunstrichtung der Arte Povera, also der „armen Kunst“, auseinandergesetzt. Dabei werden meist Installationen geschaffen, aus kunstfernen alltäglichen Materialien oder Gegenständen, die sich so etwa gegen die Konsumverherrlichung der Pop-Art oder gegen Minimalismus stellten. Gleichzeitig geschieht eine Verzahnung von Kunstwelt und realer Welt. Winklhofer arbeitet sehr lange an den Fragestellungen seiner Werke – er nimmt das, was er tut, wie gesagt, sehr ernst. Ein wichtiger Aspekt seiner Kunst ist entsprechend das Reflexive, dass man sich also Gedanken über sie machen muss. Leicht ist sie dabei sicherlich nicht zu konsumieren. Und es sind zwar oft ganz einfache Installationen, die aber einen Berg an Gedanken in sich haben und grundsätzliche menschliche Fragen aufwerfen.

Würden Sie ein Beispiel dafür geben?

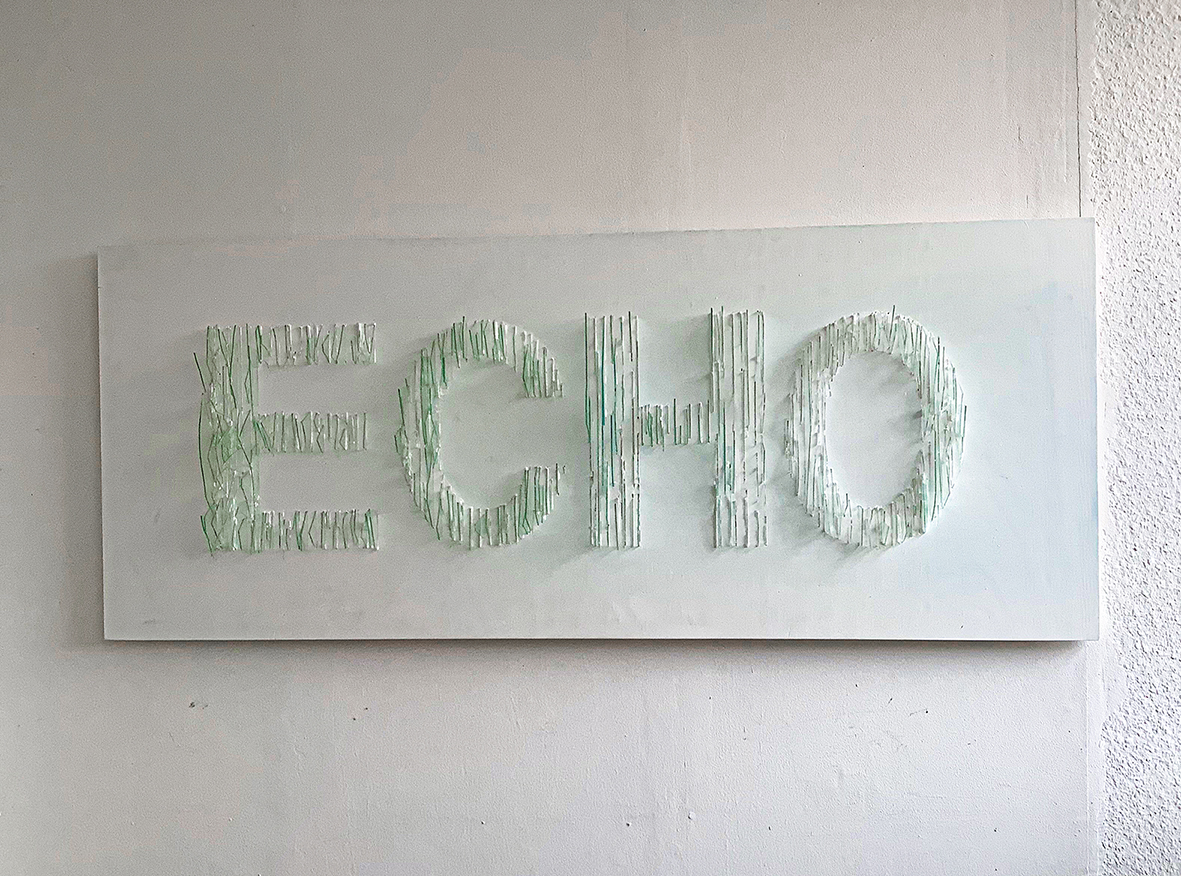

Barbara Kahle: Als Beispiel kann ich sein Werk „Echo“ nennen. Dafür hat er das Wort „Echo“ in den Boden gesägt, beziehungsweise für das Kesselhaus wird er es aus lauter Glasscherben zusammensetzen. An diesem Wort und seinem Material hängen mehrere Assoziationen dran. Glas kann positiv besetzt sein oder gefährlich und verletzend. Ein Echo kann als Widerhall klar oder verzerrt ankommen. Der Mensch ist auf ein Echo – als Reflexion – aber auch angewiesen. Wobei der Widerhall, also das, was zum Beispiel von anderen zurückkommt, genau wie das Glas verletzend sein kann. Das meine ich mit Ernsthaftigkeit. Er bemüht sich um das Thema Menschsein, er wirft Fragestellungen in den Raum, aber ohne sie zu beantworten. Wir als Betrachter sind da sehr stark gefordert.

Wie macht man diese Kunst im Vorfeld dem Publikum schmackhaft?

Barbara Kahle: Man muss sich die Werke im Zusammenspiel im Raum und mit sich selber vorstellen – das ist schon sehr beeindruckend. Dann haben die Werke in ihrer Kargheit, aber eben auch mit ihren elementaren Aussagen, durchaus eine Wucht. Im Vorfeld die Leute dafür zu begeistern, ist zwar tatsächlich schwierig, wenn man sich mit solchen Ansätzen nie auseinandergesetzt hat. Eine Sensation wird die Ausstellung wahrscheinlich nicht. Aber wir hoffen auf die Neugier des Publikums auf einen Künstler, der außerhalb von künstlerischen Moden arbeitet und dort seine Richtung gefunden hat. Zusätzlich werden wir die Ausstellung programmatisch begleiten.

Eine Kunst also nicht unbedingt für die Sinne, sondern, um sich hineinzulesen?

Barbara Kahle: Locker und leicht kommt das alles tatsächlich nicht daher, und die Leute, die sich das anschauen, sollten schon bereit sein, sich darauf einzulassen und sich damit auseinanderzusetzen. Aber die Werke haben durchaus eine gewisse Sinnlichkeit, man fühlt sich elektrisiert durch das Elementare der Arbeiten. Es geht immer um das Thema Menschsein und Verletzlichkeit, wobei der Mensch allerdings immer nur durch Platzhalter vorkommt. Ein Beispiel hierfür wäre Winklhofers Werk „Flöte“. Hier spielen Musik, Wohlklang und Harmonie mit rein – oder im Gesamten, wenn man so will, Kultur und Kulturproduktion selbst. Auf der anderen Seite umwickelt er die Flöte mit Stacheldraht und zeigt so, dass etwas geschützt werden muss. Oder es öffnet sich, wenn man eine Rattenfänger-Assoziation aufnimmt, ein Feld der Verführung und Gefahr. Eine Ebene, die über den Sehsinn etwas anstößt, ist also schon sehr stark gegeben.

Wie passt die Ausstellung zum 200. Jubiläumsjahr des Kunstvereins?

Barbara Kahle: Man kann sich hier eine Ausstellung anschauen, die sich mit grundlegenden menschlichen Fragen auseinandersetzt. Ich finde, das passt gut zu 200 Jahren Kunstvereinsgeschichte, weil sie Themen aufgreift, mit denen sich die Kunst auch schon vor 200 Jahren beschäftigte. Diese Zeitgebundenheit wird so mit einer gewissen Zeitlosigkeit verbunden.

„Unsere Arbeit könnte besser laufen, wenn wir einen permanenten Ausstellungsort hätten“

200 Jahre Kunstverein Bamberg

Anfang des 19. Jahrhunderts begann sich eine Gruppe kunstinteressierter Bamberger Bürger regelmäßig zu treffen, um sich über ihre kulturelle Leidenschaft auszutauschen. 1823 ging aus diesen Treffen die Gründung eines Kunstvereins hervor. Dieser Kunstverein wird nun 200 Jahre alt und zählt damit zu den ältesten seiner Art in Deutschland. Dr. Barbara Kahle ist seit 2010 Vorsitzende des Vereins. Mit ihr haben wir über den damaligen, heutigen und zukünftigen Kunstverein gesprochen – und über seine fast schon traditionelle Unterkunftslosigkeit.

Frau Kahle, was zeigte der Kunstverein in seiner ersten Ausstellung vor 200 Jahren?

Barbara Kahle:. Das lässt sich so genau gar nicht sagen, die Ausstellungstätigkeit hat sich erst nach und nach entwickelt. Man beschäftigte sich mit Werken Bamberger Künstler oder auch mit privaten Sammlungen, die dann in kleinerem Rahmen auch für Ausstellungen zur Verfügung gestellt wurden. Der Kunstverein ist damals hervorgegangen aus privaten Treffen künstlerisch interessierter Bürger, zu denen auch der Arzt Adalbert Friedrich Marcus und E.T.A. Hoffmann gehörten. Erst als Stephan Freiherr von Stengel, der diese Zusammenkünfte initiiert hatte, gestorben war, entschloss man sich, diese Treffen zu institutionalisieren und den Kunstverein offiziell zu gründen.

Heute hat sich der Kunstverein der zeitgenössischen Kunst verschrieben. Galt dieser Fokus von Anfang an?

Barbara Kahle: Nein, denn anfänglich hat der Kunstverein keine Unterscheidung gemacht zwischen zeitgenössischer oder moderner Kunst und Kunst aus vergangenen Zeiten. Schaut man sich die Programme der ersten öffentlichen Ausstellungen von vor 200 Jahren an, wurde zwar durchaus gezeigt, was damals aktuell war, aber auch sehr viel historische, alte Kunst. 1828 richtete der Verein zum Beispiel ein großes Albrecht Dürer-Jahr aus.

Diese Haltung zog sich eigentlich weiter bis zum 2. Weltkrieg. Von seinem Selbstverständnis her war der KV zunächst eine Vereinigung, die sich allgemein um Kunst gekümmert hat, deren Mitglieder sich zusammengetan haben, um gemeinsam Kunst zu schauen, zu besprechen und ihr Publikum darüber mittels selbst gegebenem Bildungsauftrag weiterzubilden. In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg, die man als Zeit eines kulturellen Neuanfangs überschreiben könnte, zeigte sich die Aufbruchstimmung in einigen bemerkenswerten Ausstellungen wie etwa „Deutsche Kunst der Gegenwart“ von 1947 oder „Druckgrafik der Brückemeister“ von 1958. Das Historische war damit aber nicht ausgeklammert; vor allem in Vorträgen widmete man sich allen Epochen der Geistes- und Kulturgeschichte.

Besteht dieser Bildungsauftrag heute noch?

Barbara Kahle: Ja, aber früher spielte die Bildung ein andere Rolle. Unsere Satzungen aus dem 19. Jahrhundert geben als Vereinsziele unter anderem „Unterhaltung und Belehrung“ des Publikums über alle Zweige der Bildenden Kunst und „Verbreitung von Kunst-Geschmack“ an. Heute ist das anders. Heute geht es in Sachen Bildung nicht so sehr um Belehrung als um ein Angebot, das gemeinsame Erlebnis, Kunst zu entdecken. Heute sollen durch Ausstellungen eher Anregung für und Diskussion mit dem Publikum entstehen.

Entstehen solche Diskussionen?

Barbara Kahle: Es ist manchmal ein mühsames Geschäft, es gelingt nicht immer. Wir sind ein kleiner Kunstverein, der ehrenamtlich mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten arbeitet und außerdem eingebettet ist in die Strukturen der Stadt Bamberg, wo die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst lange kaum Beachtung gefunden hat. Wir merken, dass manchmal die Grundlage und auch die Bereitschaft für das Verständnis von zeitgenössischer Kunst fehlt.

In welchem Zustand befindet sich der Kunstverein heute?

Barbara Kahle: In einem guten!

Kann also alles so bleiben, wie es ist?

Barbara Kahle: Nein! Eigene Räume müssen her. Ich denke, wir haben einen sehr engagierten Vorstand im Kunstverein, der in den letzten Jahren sehr schöne Ausstellungen gezeigt hat. Nicht alles war wunderbar – aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein, wobei wir natürlich von der Arbeit unserer Vorgänger sehr viel profitieren. Doch angesichts dessen, dass wir ehrenamtlich arbeiten, haben wir immer ein gutes Programm geboten, mit verhältnismäßig vielen Ausstellungen, durchschnittlich vier pro Jahr. Ich denke, vom Ansehen her steht der Kunstverein damit wirklich gut da.

Aber?

Barbara Kahle: Unsere Arbeit könnte besser laufen, wenn wir einen permanenten Ausstellungsort hätten. Eine gute Möglichkeit ist seit 2011 das Kesselhaus, das aber nicht für alle Arten von Kunst-Ausstellungen geeignet ist – manche Werke gehen in diesem großen Raum mit seinen dominanten Nutzungsspuren einfach unter. Es wäre insofern besser, zusätzlich einen Ort zu haben, an dem man die Kunst adäquat präsentieren kann, weiße Wände, auf denen sich die Kunst entfalten kann. Wir brauchen einen dauerhaften Ort, dessen Räume passend sind und noch mehr Möglichkeiten bieten als der gegenwärtige eigentliche Kesselraum.

Was heißt das genau?

Barbara Kahle: Wir bräuchten Raum, wo man sich auch mal hinsetzen kann, um zum Beispiel über die jeweilige Ausstellung zu diskutieren, um Vorträge zu hören oder Workshops abzuhalten. Weder in der Villa Dessauer noch im Hauptraum des Kesselhauses gibt es dies. Es fehlt an sozialer Infrastruktur für Kunstpädagogik und auch an einem Café.

Wo könnte solch ein Ort sein?

Barbara Kahle: Das gesamte Kesselhaus-Areal am Leinritt ließe sich prächtig dazu umnutzen! Im Kesselraum selbst könnte Experimentelles und Überformatiges hinein, während die anderen Bereiche zu gängigen, hellen Ausstellungsräumen, sogenannten White-Cubes, umgebaut werden.

Wie ist der aktuelle Stand des Kesselhauses als möglicher permanenter Ausstellungsort?

Barbara Kahle: Eine Machbarkeitsstudie zur Verwendung des Kesselhauses als dauerhaften Ort für Kunst und Kultur wurde gerade ausgeschrieben, aber noch nicht begonnen. Der Verein Kunstraum JETZT! hat bis 2026 einen Nutzungs-Vertrag mit dem Immobilienmanagement, das das Kesselhaus verwaltet. Das sind also noch gut drei Jahre, in denen die Studie fertig sein sollte.

Wie lange sucht der Kunstverein schon nach einem festem Ort?

Barbara Kahle: Seit 200 Jahren.

Wieso ist es in dieser langen Zeit nicht gelungen, einen dauerhaften Ort zu finden?

Barbara Kahle: Dies wurde lange Zeit nicht als Problem empfunden. Angefangen hat alles, wie gesagt in Privathäusern, im Hellerschen Haus an der Unteren Brücke genau gesagt. Ab 1853 mietete sich der Kunstverein im Krackhardt-Haus ein – bis 1929, danach für wenige Jahre im Rathaus. Man begnügte sich, anders gesagt, mit den Orten, die man zur Verfügung hatte. Erst im 20. Jahrhundert begann zunehmende Unzufriedenheit darüber, immer hin und her ziehen zu müssen.

1934 gab es echte Überlegungen, an der Promenade ein eigenes Gebäude zu errichten, die aber nie über eine Zeichnung des Gebäudes hinauskamen; es gab also nicht einmal einen Bauplan. Nach dem Krieg hoffte man, in der Residenz eine dauerhafte Bleibe gefunden zu haben. Dort auszustellen ist aber heute unter anderem aus finanziellen Gründen nicht mehr möglich. Unser ehemaliger Vorsitzender Hans Neubauer hat dann in den 1980er Jahren mitgewirkt, dass mit dem Umbau der Villa Dessauer zu einem städtischen Ausstellungshaus der Kunstverein dort immerhin zwei winzige Depoträume im Dach bekam und in der Villa vor allem einmal im Jahr einige Wochen unentgeltlich ausstellen darf. Diese Übereinkunft hat bis heute Bestand. Aber die Villa kann niemals eine Geschäftsstelle, wie wir sie zurzeit in der Schützenstraße haben, sein. Es wäre gut, wenn alles unter einem Dach wäre.

Wie hoch ist die Miete im Kesselhaus?

Barbara Kahle: Der Verein Kunstraum JETZT! zahlt mit Unterstützung des Kulturamts dem Immobilienmanagement eine kleine Miete. Sollte das Kesselhaus als fester Ort für Kunst etabliert werden, würde, könnte das natürlich so bleiben. Aber derzeit sind wir immer im Zweifel, ob 2026 nicht Schluss ist, wenn nämlich die Machbarkeitsstudie zu unseren Ungunsten ausfällt.

Sind Ausstellungen das beste Argument, um die Stadt vom Kesselhaus als festem Ort zu überzeugen?

Barbara Kahle: Ja.

Ist es Ihnen insofern noch nicht gelungen, überzeugende Ausstellungen zu zeigen?

Barbara Kahle: Ich glaube nicht, dass das so einfach funktioniert. Unsere stärkste Waffe ist tatsächlich unser Wirken, das natürlich in erster Linie aus Ausstellungen besteht. Hinzu kommt unsere Arbeit in Gremien, ich selbst bin Mitglied der Kulturkommission, wir sind im Ausschuss für Kunst im öffentlichen Raum und so weiter. Die Bedeutung des Kunstvereins zeigt sich eben auch im Mitgestalten des allgemein-städtischen kulturellen Lebens. Sie sollten sich mal vorstellen, wie die Stadt und ihre kulturelle Szene aussähe, wenn es den Kunstverein mit seinen Ausstellungen und Aktivitäten nicht gäbe.

Der Kunstverein hat etwa 300 Mitglieder. Herrscht Überalterung oder haben Sie reichlich jungen Nachwuchs?

Barbara Kahle: Wir haben als Bürgerverein seit jeher viele ältere Mitglieder, von denen einige aus dem Verein austreten oder leider wegsterben. Dies bedeutet einen altersbedingten Mitgliederschwund, der die Zahl neuer Mitglieder noch immer übertrifft. Das ist ein Manko vieler Vereine, so auch des Kunstvereins. Wir bräuchten viel mehr junge Mitglieder – gerne auch im Vorstand – die wiederum mehr Kontakt zu jungen Leuten bringen könnten.

Sie sind seit 2010 Vorsitzende des Kunstvereins. An welche Ausstellungen aus dieser Zeit denken Sie besonders gern zurück?

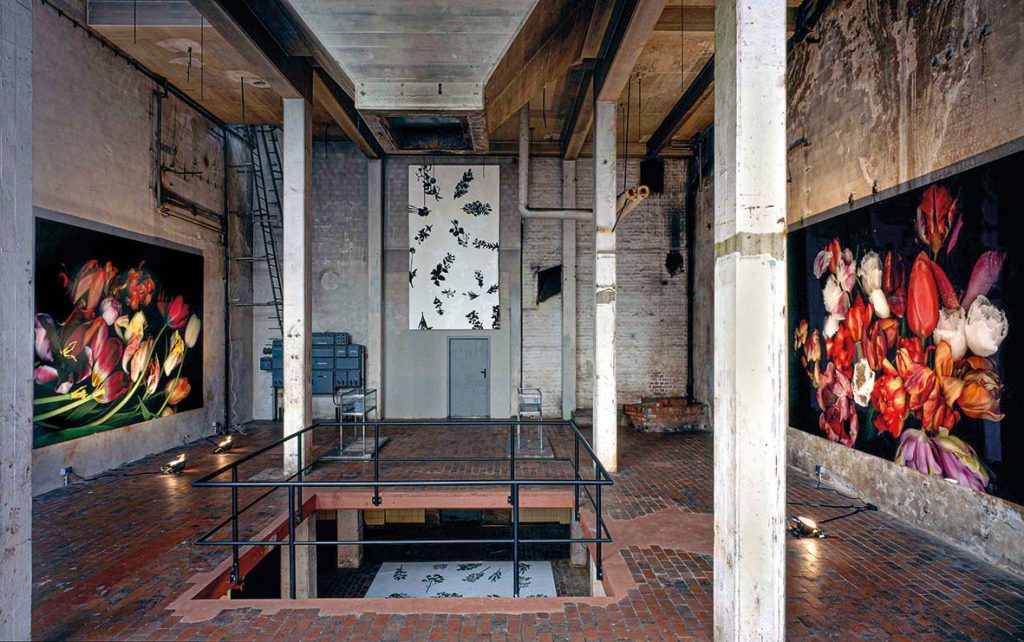

Barbara Kahle: Das ist natürlich grundlegend sehr subjektiv, aber eine Ausstellung, die uns – und auch dem Publikum – besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist die Ausstellung „Fremde Gärten“ mit riesigen Tulpen-Scanogrammen von Luzia Simons im Kesselhaus 2012. Ein grandioses Erlebnis, vielleicht auch deshalb, weil es unsere erste große Ausstellung im Kesselhaus war.

Seitdem nichts mehr? 2012 ist schon ein bisschen her.

Barbara Kahle: Ja, aber gerade diese Ausstellung ist vielen in starker Erinnerung geblieben. Ein aktuelleres Beispiel wäre die Ausstellung von Philip Grözinger letztes Jahr mit seinen völlig abstrusen Gemälden.

Gibt es Ausstellung, die Sie nicht mehr zeigen würden? Mir würde die heillos verkopfte und blutleere Ausstellung „Porosity Playground“ von 2021 einfallen.

Barbara Kahle: Na ja, sagen wir mal so: Bei manchen Ausstellungen, in denen der inhaltliche Bogen nicht ganz offensichtlich ist, fehlt der Punkt, der Funke, mit dem die Werke sozusagen auf das Publikum überspringen. Teilweise fällt es auch mir nicht immer leicht, einen Zugang zu finden.

Hat der Kunstverein jemals seine Gleichschaltung in der Nazizeit zum Ausstellungsthema gemacht?

Barbara Kahle: Die Einträge aus Sitzungsprotokollen zum Ausschluss der jüdischen Vereinsmitglieder aus dieser Zeit sind im Verein bekannt und wurden immer wieder veröffentlicht. Die genauen Umstände wurden aber nie näher untersucht. Für das Jubiläumsjahr haben wir den Historiker Andreas Ullmann beauftragt, das vorhandene Material noch einmal genauer zu sichten und einzuordnen. Damit wollen wir auch eine Entschuldigung anbieten. Weiterhin werden wir zunächst für ein deportiertes Mitglied, und nach und nach auch für die anderen, einen Stolperstein in Bamberg verlegen lassen.

Am 28. März halten Sie eine Vortrag mit dem Titel „200 Jahre Kunstverein – Und wie weiter?“ Wie geht es weiter mit dem Kunstverein?

Barbara Kahle: Hoffentlich irgendwann mit besseren Ausstellungs-Räumlichkeiten mit kunstpädagogischem Anspruch. Dann würden wir auch gerne eine Artothek aufbauen, in der man Grafiken aus unseren Beständen ausleihen kann. Bislang bekommt die Sammlung kein Mensch zu sehen. Wir arbeiten an der Digitalisierung, aber dafür fehlt oft die Zeit.

Sie sind seit 13 Jahren im Amt. Denkt man da bereits an die Nachfolge?

Barbara Kahle: Ich bin 70 und es macht mir weiterhin Spaß, aber natürlich ist irgendwann Schluss. Es muss also eine Perspektive meiner Nachfolge entwickelt werden. Das Programm, das wir zurzeit jährlich aufstellen, ist nur möglich, weil ich es mir einrichten kann, mich ehrenamtlich tagtäglich dem Kunstverein zu widmen. Eine überlegenswerte Idee für meine Nachfolge ist, dass der Kunstverein finanziell in der Lage wäre, eine feste Kraft einzustellen, der die Ausstellungen kuratiert und den Geschäftsbetrieb übernimmt, während der Vorstand weiterhin ehrenamtlich tätig bleibt. Das wäre eine gute Chance, Ausstellungen in die Hände von jemand jüngerem zu legen – wie gesagt, eine Möglichkeit, über die man durchaus diskutieren sollte.

Die Schönheit des sinnlosen Scheiterns

Ausstellung Philip Grözinger

Dem eingebauten Makel gemäß, dass alles Sein solang’ es strebt auf das eigene Ende zusteuert – was kann die Existenz da anderes sein als eine von vornherein zum Scheitern verurteilte Sinnlosigkeit? So sieht es der Berliner Maler Philip Grözinger, erkennt darin aber auch das Potenzial zur Schönheit. Morgen kommt er mit seiner Ausstellung „Die Schönheit des sinnlosen Scheiterns“ ins Kesselhaus. Das zentrale Werk der Schau hat den Bamberger Reiter zur Hauptfigur.

„Meiner Meinung nach fast alles“, sagt Philip Grözinger, den wir in seinem Berliner Atelier am Telefon erwischen, auf die Frage was sinnloses Scheitern sei. „Vom Urknall bis zum Zusammenbruch der Sonne fällt ja alles in sich zusammen.“

Aber das Sinnlose ist nicht zwangsläufig sinnentleert. Die sinnlose Zeit bis zum unausweichlichen Scheitern kann durchaus mit sinnhaften Dingen gefüllt werden. „Daraus, dass wir uns vorspiegeln, dass von uns Menschen etwas übrig bleibt, um sozusagen die Unerträglichkeit des Sterbens erträglicher zu machen, kann eine gewisse Schönheit entstehen. Ich finde es schön, dass man trotz der Beleidigung des Sterbens, positive Aspekte des Lebens annehmen und zum Beispiel etwas kreieren kann. Darin liegt die Antriebsfeder für Neugier und Positives.“

Scheitern beziehungsweise das Eingeständnis dieser finalen Existenzperspektive kann auch eine Chance sein. Oder vielleicht sogar befreiend. Ist der Druck, dem Dasein einen Sinn abgewinnen zu wollen, oder zu müssen, erst weg, lässt es sich sozusagen ganz frei aufspielen.

Eines dieser sinnhaft-sinnlosen Dinge ist die Kunst. Sie spendet Sinn, ist aber ihrerseits von vornherein zum Scheitern verurteilt. Nie kann das Abgebildete ganz erfasst werden, weil es immer nur Abbildung bleibt.

„Ja, es gibt nicht das perfekte Kunstwerk“, sagt Philip Grözinger. „Der Druck auf Kunst, relevant zu sein, zu erahnen und zu ertasten, was gesellschaftlich auf uns zu kommt, ist groß und verurteilt sie zum Scheitern. Denn sie wird immer überrollt von der Gegenwart und wird Vergangenheit. Bei musealer Kunst kommt noch dazu, dass sie gescheitert ist, weil sie zur Dekoration gemacht wurde.

Der Anspruch von Kunst sollte darum eher sein, sich weiterzuentwickeln, weil Gesellschaft sich weiterentwickelt. Schafft sie das nicht, hat sie fast schon die Aufgabe, in Schönheit zu sterben.“

In Bamberg bringt Philip Grözinger seine Gemälde in diese Gefahr, wenn er sie ab 11. Juni im Kesselhaus ausstellt. „Ich konnte mich entscheiden zwischen der Villa Dessauer und dem Kesselhaus. Ich nahm das Kesselhaus, weil es mit seinen kahlen Betonwänden schon ein bisschen die Atmosphäre hat, die ich suche. Ich denke, meine Gemälde sind stark genug, das auszuhalten. Und wenn nicht, bin ich gescheitert“, sagt er lachend, „dann habe ich alles richtig gemacht!“

Eine gescheiterte Welt

Entsprechend nehmen sich Philip Grözingers Gemälde nicht allzu ernst. Sie sprechen ernste Themen an – vor allem Umweltzerstörung ist allgegenwärtig –, aber sie tun es ohne empörte Aufdringlichkeit. Das Augenzwinkernde und Verspielte ist Grözingers Mittel der Wahl.

Seine quadratmeterweiten Arbeiten sind bevölkert von großäugigen, infantilisierten Figuren. Die Farben sind bunt, grell oder knackig dunkel, die Formen vereinfacht und flächig. Aber die uneigentlichen Abgründe, die solch ein Auseinanderklaffen von lustiger Darstellung und düsterem Dargestellten aufreißen, können viel eindrücklicher wirken als eine unzweideutige Zurschaustellung oder Anprangerung von Missständen.

Die Hauptfigur des eigens für die Ausstellung im Kesselhaus angefertigten Hauptwerks durchstreift eine zerstörte Umwelt. Ein comichaft verfremdeter Bamberger Reiter reist im Zyklus eines fünf Meter breiten Tryptichons durch kaputte Landschaften, in denen Zivilisation nur noch in Trümmern übrig ist. Diese Welt ist gescheitert.

Die Gemälde prangern die Zerstörung dabei aber nicht so sehr an, als dass sie sie mit eigenartigem Surrealismus und einer Mischung aus ironischem Understatement und kindlich-heiterer Distanz einfach zeigen. Sie scheinen mit dem Scheitern auf den ersten Blick sogar zu kokettieren, was für die abgebildete Welt in gewisser Weise hieße, sich ins Scheitern gefügt zu haben.

Natürlich könnte man an dieser Stelle sagen, diese ironisch-kritisch anmutende Haltung in Grözingers Gemälden ist fahrlässig und zaghaft im Angesicht der Dringlichkeit der Thematik; oder es ist zynisch, so grellbunt mit dem Untergang zu spielen, was wiederum die privilegierte Position des nicht Betroffenseins und Sich-raushalten-könnens voraussetzt.

Aber das würde verkennen, dass die Gemälde eben gerade ein Resultat dieser Haltung aufzeigen. Inhaltlich geschieht das anhand der gezeigten zerstörten Welt, die nicht gerettet, sondern aufgegeben worden ist; gestalterisch durch die niedlichen Formen und Figuren, die keinen Anspruch auf knallharte Anprangerung haben, und auch keinen mehr haben müssen, weil es in einer Welt, in der das Kaputtsein zum Normalzustand geworden ist, nichts mehr anzuprangern gibt. Hier ist alles egal geworden. Das mag von vornherein so programmiert sein, alles mag von vornherein sinnlos sein, weil zum Scheitern verurteilt, aber bis dahin kann man zumindest versuchen, persönlichen Sinn zu finden. Versucht man nicht einmal mehr das, ist das Scheitern bereits eingetreten und wahrhaftig, anstatt zumindest schön, sinnlos gewesen.

Der Bamberger Reiter auf Reisen

So hat man ihn noch nicht gesehen, den Bamberger Reiter – weder gestalterisch, noch handlungsmäßig. Sein eckiger Körper, auf dem ein Block von gekröntem Kopf sitzt, erinnert an eine Lego- oder Minecraftfigur (dazu mehr weiter unten). Außerdem ist er in Grözingers Tryptichon von seinem Sockel hinuntergestiegen.

Auf dem ersten der drei Gemälde durchstreift er auf seinem Pferd eine karge, von merkwürdigen Gestalten bewohnte Welt, die ihre besten Tage hinter sich zu haben scheint. Ein kleines Häuschen am Horizont, aus dessen Schornstein Rauchwolken aufsteigen, die zu einer über der gesamte Breite des Gemäldes hängenden giftigen Wolke angewachsen sind, deutet an, warum diese Welt nur noch in Resten existiert.

Der Reiter scheint der Szenerie aber mehr oder weniger gelassen gegenüber zu stehen, in seinem eckigen Gesicht ist ein Lächeln zu erkennen; er hat dieses Scheitern akzeptiert. Und auch der Laserstrahl, den er aus seinen Augen einer angreifenden Smogwolke, die zwei Arme hat, durch den pechschwarzen Körper schießt, scheint er nur der Vollständigkeit halber, bereits im Wegreiten begriffen, abzufeuern.

Warum sollte er sich im Kampf gegen eine Wolke auch mehr als diese Alibi-Mühe geben? Ihr scheint durch den Laser zwar Blut aus dem Hintern zu spritzen, aber der Kampf gegen eine materielose Wolke ist aussichtslos und wird scheitern. Also zieht er weiter. „Er ist ein Reisender, der Reiter“, sagt Philip Grözinger, „er ist wie ein Wissenschaftler, der leicht distanziert alles für sich beobachtet, aber nicht bewertet. Dieses von außen kommen und die Welt sehen, wie sie ist, finde ich reizvoll. Er reist durch die Welt und erkennt Dinge. Er ist eine Erkenntnismaschine.“

Der Bamberger Reiter scheine Philip Grözinger als Hauptfigur solch einer Erkenntnisreise wie gemacht. „Ich fand das Mysterium, dass niemand genau weiß, wer er ist, sehr interessant. Ich wollte diese Projektionsfläche nehmen und sie anders aufladen und eine Minecraft-Figur daraus machen. In meinen Arbeiten geht es ganz oft auch um Ängste vor Computern und künstlicher Intelligenz. Diese Dinge sind sehr komplex, simplifizieren aber gleichzeitig unsere Daseins. Warum verbringen Leute so wahnsinnig viel Zeit damit, Minecraft zu spielen, darin Realität zu vereinfachen, nachzubauen und in diesem Umfeld zu spielen? Ist die Realität so anstrengend, dass man zur Entspannung in eine andere, die in Minecraft geschaffene, flüchten muss?“

Betrachtet man die gespentischen schwarzen Figuren im Mittelteil des Tryptichons (der Reiter hat hier keinen Auftritt), scheint es allerdings auch mit dieser Flucht in die spielerische Entspannung nicht weither zu sein. Hier ist vom Menschen nicht einmal mehr seine menschliche Form übriggeblieben. Allzu hemmungslos hat er sich aufgegeben, sich der Hoffnungslosigkeit hingegeben und dabei sein Menschsein eingebüßt. Der Reiter scheint bei seinen Reisen noch ganz gut drauf zu sein. Diese Geister sind nur noch ihre eigenen Schatten.

Zur Ablenkung oder Entspannung ist ihnen ein Ballspiel mit rot-orangenen Lichtkugeln geblieben. Ihr Minecraft. Die Lichtkugeln könnten aber auch Eizellen sein und das Spiel darin bestehen, diese spermiumartigen Schlangenwesen, die durch den Himmel rasen, zur Befruchtung hinzuhalten. Haben sie doch noch Hoffnung? Oder, wenn man das Gemälde pessimistischer auslegen will, versuchen die entmenschlichten Geister, diese Vereinigung zu verhindern?

Die Mauer, die sie zwischen sich und der kaputten Umgebung hochgezogen haben, deutet auf Zweiteres hin. Es scheint Hoffnung zu geben, aber nicht auf Rettung vor den monströsen Gestalten auf der anderen Seite der Mauer, sondern auf Verhinderung der Fortpflanzung mit ihnen. Die Geister möchten sicherstellen, dass nach ihnen nichts mehr kommt, also auch nichts, das noch erbarmungswürdiger als sie selbst wäre.

Philip Grözinger möchte es dann aber doch positiver verstanden wissen. „Das kann man schon postapokalyptisch sehen. Aber wir sind ja nicht nur verrückt. Es gibt ja auch die andere Seite. Wir sind kreativ und wir finden Lösungen, es gibt Empathie. Im Dunklen ist auch das Helle.“

Solch einen Silberstreif am Horizont zeigt der dritte Teil des Tryptichons um die Abenteuer des Bamberger Reiters. Die Welt sieht immer noch düster, zerstört und gescheitert aus.

Ein dunkles Meer ist zu sehen, zwei Eisberge dümpeln darin und können eigentlich nur schmelzen, ein unbemanntes Segelschiff treibt richtungslos im Wasser, und die pechschwarze Wolke aus dem ersten Tryptichon-Teil sieht mit ihren feurigrot umrandeten Augen aus als sei sie jetzt nicht nur giftig, sondern auch noch wütend. Und genau wie im ersten Teil versucht sie mit ihren dünnen Ärmchen wieder den Reiter, der ebenfalls in die Szenerie zurückgekehrt ist, anzugreifen.

Dieser macht aber erneut von seinen Laserstrahlen Gebrauch. Aus zwei Waffen in seinen Händen feuert er sie ab. Der eine Strahl ballt sich in einer neuen Lichtkugel oder Eizelle, ein weiterer Strahl bricht daraus hervor und durchbohrt der Wolke den Kopf. Blut ist diesmal nicht zu sehen und ob dieser Kampf zugunsten des Mannes auf dem Pferd ausgehen wird, ist auch nicht klar. Der Reiter scheint ohnehin kurz davor, seine Position am Hang von einem der Eisberge zu verlieren und ins Meer zu rutschen.

Aber eben dieses Meer geht am Horizont in einen hellen Streifen Licht über. Versteht man die drei Teile des Tryptichons als durch den Handlungsbogen der Reise des Reiters verbunden, steht am Ende dieser Reise durch sinnloses Scheitern also zumindest der hoffnungsvolle Ausblick auf den hellen Horizont.

Ausstellung „Porosity Playground“ im Kesselhaus

„Wir tragen keine fertigen Kunstwerke in den Ausstellungsraum“

Angeführt von Kuratorin und Bildhauerin Notburga Karl zeigt eine namenlose Kunst-Gruppe noch bis Mitte November ihre Ausstellung „Porosity Playground“ im Bamberger Kesselhaus. Das Besondere: Keine Ausstellung ist wie die andere, denn die Kunstwerke entstehen als Reaktion auf den jeweiligen Ausstellungsort erst vor Ort.

Seit 24. Oktober zeigen Notburga Karl, Thomas Trinkl, Sonja Engelhard, Carlos de Abreu, Pravdoliub Ivanov und das Duo Dan Dryer (Astrid Piethan und Jörg Koslowski) Skulpturen, Installationen und Malerei im Kesselhaus. In ihren Werken nehmen die Künstlerinnen und Künstler aus ihrer Sicht überkommene Wahrnehmungs- und Interpretationsmechanismen ins Visier und hinterfragen das Zusammenspiel zwischen Werk, Materialität und Ausstellungsort.

Anfang September haben wir Notburga Karl zum Interview über die Ausstellung „Porosity playground“ getroffen, als im Sinne der Herangehensweise noch nicht ganz klar war, was zu sehen sein würde.

Frau Karl, welche Bedeutung hat der Titel der Ausstellung „Porosity Playground“?

Notburga Karl: Porosity, also Durchlässigkeit, etwas Poröses, kann sich auf mehrere Dinge beziehen: Die Durchlässigkeit im Kopf, also das, was bewusst geschieht, wenn man Kunst betrachtet: Man stellt sich eine Materialität vor oder eine filternde, fragile Zustandsform oder auch etwas im übertragenen Sinn einen Übergangszustand, der durchlässig aber doch filternd ist. Auch etwas, das mit einem nicht-visuellen Zugang zu tun hat. Davon ausgehend kann die Art und Weise, Kunst zu sehen oder zu machen durchlässig oder fließend sein, was Interpretation oder Bedeutungszuweisung angeht. Playground spiegelt unser Ansinnen, uns als Künstlerinnen und Künstler immer mit großer Offenheit und Lockerheit auf Dinge einzulassen. Ein Möglichkeitsraum.

Was meinen Sie mit „nicht-visueller Zugang“?

Notburga Karl: Wir sind im Alltag darauf getrimmt, zu decodieren. Eine rote Ampel bedeutet stehenbleiben, eine grüne Ampel losgehen. Ob rot auch etwas anderes in uns auslösen kann, Emotionen zum Beispiel, spielt dabei keine Rolle. Es hat sich eingeschlichen, dass wir so auch Kunst betrachten. Man schaut hin, denkt, man weiß Bescheid und schaut wieder weg. Das geht bei unseren Arbeiten nicht. Es braucht eine Zeit des Einlassens, eine Art Bewusstwerdungsprozess, damit sich die Behauptung, die wir in den Werken formulieren, erhärten. Nur weil ein Raum wie das Kesselhaus ein Ort der Kunst ist, heißt das noch nicht, dass alles, was dort gemacht wird automatisch auch Kunst ist. Uns interessieren auch existenzielle Fragen wie: Was macht Kunst, wie kann sie sich eine Form oder Visualität geben – und was bedeutet das konkret fürs Kesselhaus, mit seiner starken Architektur und seiner Geschichte? Wir versuchen, den Kunstort sozusagen auf null zurückzusetzen, um ihn dann mit unseren Werken in seinen Bedeutungen neu zu besetzen.

Sie gehen also davon aus, dass das Publikum diese theoretische Seite der Ausstellung durchaus wahrnehmen und nicht, wie beschrieben, hin und wieder wegschauen wird?

Notburga Karl: Ja, das Publikum wird merken, dass es beim Betreten der Ausstellung vielleicht auch erstmal in ein Vakuum tritt, in dem es sich desorientiert fühlen könnte, weil die mitgebrachte Herangehensweise an Kunst und die bisherige Art und Weise, Kunst zu betrachten, nicht sofort greifen.

Ist es Teil des Ansinnens der Ausstellung, das Publikum zu desorientieren oder vielleicht sogar zu überfordern?

Notburga Karl: Ich finde es interessant, dass Sie desorientieren mit überfordern gleichsetzen. Eine neue oder andere Orientierung muss nicht automatisch negativ bewertet sein. Klar, es ist ein Verlassen der Komfortzone. Vielleicht ist es besser, die mögliche Reaktion des Publikums eher als verhaltend oder zurücktretend zu bezeichnen. Desorientieren klingt eher aggressiv, so als ob wir die Leuten vor den Kopf stoßen oder sie in ihrer etwaigen Unwissenheit bloßstellen wollen würden. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Leute von der Ausstellung etwas haben. Wir haben der Ausstellung vielleicht eine andere Verführungskunst gegeben als die üblichen Herangehensweisen bei Kunstbetrachtung – ein Aha-Erlebnis, das sich vielleicht auch erst zeitversetzt einstellt.

Trotzdem möchte die Ausstellung aber nicht so sehr mit Schauwerten für die Sinne beeindrucken, als mit ihrer abstrakten Theorie?

Notburga Karl: Eigentlich hoffen wir schon, die Leute auch auf der ästhetischen Ebene zu erreichen. In Kunst geht es immer auch um die Form. Wir werden zum Beispiel mit sowas wie Akustik oder Licht arbeiten, was den Raum auch füllt und ihn sinnlich wirken lässt. Wir wollen den Raum nicht durch unsere große Kunstgeste bekämpfen, sondern ihm eine neue Wirkung und begleitende Kommentierung verleihen.

Ein Teil dieses Programms besteht darin, dass Sie als Künstlerinnen und Künstler sich oft von konkreten Ausstellungssituationen zu neuen Arbeiten inspirieren lassen.

Notburga Karl: Ja, das zeichnet unsere Arbeitsweise aus. Wir nehmen den Raum nicht nur als austauschbaren Behälter für Kunst wahr, sondern versuchen, ihm gerecht zu werden und lassen uns von seiner Beschaffenheit zu Werken herausfordern. Darum gibt es auch die ganze Bandbreite künstlerischer Darstellungsformen – bildhauerisch, malerisch, installativ, multimedial, konzeptuell und vieles mehr.

Haben schon alle an der Ausstellung Beteiligten das Kesselhaus und die Beschaffenheit seiner Ausstellungsfläche gesehen? Haben die Beteiligten in diesem Sinne schon entschieden, was sie vor Ort enstehen lassen und ausstellen werden?

Notburga Karl: Alle Beteiligten haben sich den Raum schon vergegenwärtigt. Was ausgestellt wird, kann ich aber noch nicht sagen. Es ist ja nicht so, dass wir fertige Kunstwerke einfach so in den Ausstellungsraum hineintragen. Der Raum spricht gerade bei dreidimensionalen Arbeiten immer mit. Viele unsrer Werke entstehen im Raum und mit dem Raum. Nicht alles passt in so einen Raum. Es gibt Arbeiten und Entwürfe im Vorfeld, die in Bezug auf den tatsächlichen Ort aber dann erst überprüft werden müssen.

Was macht das Kesselhaus für diese Ausstellung und diese Art auszustellen interessant?

Notburga Karl: Auf der einen Seite ist das ganz klar seine Materialität. Dazu rechne ich nicht nur den Beton, sondern auch das Licht, die Stimmung und Spuren vorheriger Ausstellungen oder Benutzung. Und auf der anderen Seite spielt auch die Geschichte des Kesselhauses für die künstlerische Annäherung eine große Rolle. Die Tatsache, dass dort einmal die Heizkessel für das nebenan gelegene ehemalige Krankenhaus waren, verleiht dem heutigen Kesselhaus gleich eine gewisse Aussage. Dieser historische Hintergrund, der in diesem Raum mitspricht, wirkt sich auf das aus, was man in ihn reinträgt. Man könnte sich also als Bildhauerin oder Bildhauer mit Dampf beschäftigen, dem anderen Aggregatszustand von Wasser. Dieser Raum allerdings bringt den Kontext der nicht mehr sichtbaren Kessel sofort ins Spiel. Ein anderer Raum würde das nicht.

Wissen Sie schon grundsätzlich, wie Sie sich dem Raum nähern werden?

Notburga Karl: Meine Vorstellungen gehen immer wieder von Lichtsituationen aus, ich werde wohl mit Licht arbeiten. Ein wandernder Lichtkegel vielleicht, der die Oberfläche streichelt. Jedenfalls wird es wohl mit der Decke zu tun haben. Haben Sie schon mal hoch geschaut? Sie hat einen seltsam gleichmäßigen Teint. Wir alle werden jeweils andere Sphären des Raumes aufgreifen. Wenn ich zum Beispiel von der Decke nicht loskomme, immer wieder hochschaue, muss ich damit wohl was machen. Außerdem steht noch der Boden in all seiner Doppelbödigkeit zu Verfügung oder die von oben hängenden Doppel-Trichter und ihr bestimmendes Volumen, oder die Glasfassade, oder Rost. Wir suchen nach Charakteristika des Raums, und suchen nach großzügigen Antworten auf die vorgegebene Situation.

Was ist der Reiz an dieser Herangehensweise?

Notburga Karl: Wahrscheinlich ist es die Lust auf das Ungewisse, die in neuen Kontexten wie Ausstellungsräumen oder der Gefallen daran, Grenzen immer wieder neu zu erfahren, zu thematisieren und zu verschieben. Das ist übrigens ein grundsätzlicher Anspruch, den wir aus der Avantguarde geerbt haben. Auch wollen wir den Kontext Kunst und ihre Ausdrucksweisen immer wieder von grundauf infrage stellen, um dann zu ihr hoffentlich zurückzufinden, um zu sagen, dass es immer noch sinnvoll ist, Kunst zu machen und sie in Räume zu stellen. Wenn wir es hinbekämen, dass das Kesselhaus für alle, die es schon kennen, ein anderer Ort wird, wo man sich auch mal ganz anderes sich denken getraut, dann hätten wir schon was geschafft.

Wie sahen die Publikumsreaktionen an den vorherigen Orten, an denen Sie ausstellten, aus?

Notburga Karl: Interessiert, offen und dankbar, weil es in der Ausstellung ja tatsächlich so einen Verschiebe-Effekt in der Wahrnehmung geben kann – wenn man sich darauf einlässt, und weil es zugleich einen Kunstdiskurs gibt, in dem wir etwas beisteuern. Wir sind auch sehr gesprächsbereit und verfügbar. Die Ausstellung wird Bamberg auch zugute kommen.

Warum?

Notburga Karl: Wenn man Kunst anschaut, erfährt man ja nicht nur etwas über das Werk, sondern auch etwas über sich. Entweder findet man etwas von sich darin bestätigt oder infrage gestellt. Die Ausstellung und ihre Herangehensweise ist vielleicht etwas, das in Bamberg noch nicht so oft zu sehen gewesen ist oder gemacht wurde. In Bamberg hat sich durch die Menge an ehrwürdiger, alter Kunst – die ja übrigens nicht immer alt war, sondern kurz sehr zeitgenössisch – bei vielen das Bedürfnis nach Bewahren ausgelöst. Was in der Sprache der Kunst verhandelt wird, was in ihren Kontext hineingedacht werden kann oder soll, ist aber in ständiger Veränderung und immer im Übergang. Dadurch sind die Werke, die wir ausstellen, erstmal wie im Modus von Behauptungen oder Fragen zu verstehen, und sie sind noch nicht so anerkannt beziehungsweise abgesichert wie die Dinge, die es in Antiquitätenläden gibt. Die größte Frage betrifft übrigens auch das Kesselhaus selbst und sein Potential für Bamberg.

In der Ausstellung werden neben Ihrem Beitrag Werke von Thomas Trinkl, Sonja Engelhard, Carlos de Abreu, Pravdoliub Ivanov und des Duos Dan Dryer zu sehen sein. Nach welchen Kriterien haben Sie als Kuratorin die austellenden Künstlerinnen und Künstler ausgewählt?

Notburga Karl: Für diese Herangehensweise, die uns verbindet, also so mit Räumen zu arbeiten, braucht es Gemeinsamkeiten in der Fragestellung, in der Suche, in der Lust am Betreten von ungesichertem Terrain – anhand solcher Gemeinsamkeiten habe ich ausgewählt. Wir wollten auch Pravdoliub Ivanov aus Sofia dabei haben; er ist zu dieser Zeit Internationaler Gastprofessur für Diversity an der Universität Bamberg. Ich als verantwortliche Kuratorin brauche außerdem noch das Bewusstsein, mich darauf verlassen zu können, dass die Werke, die wir sehen werden, interessant sein werden, trotz der Unsicherheit, die im Vorfeld besteht und die herausfordernd sein kann.

Ist es ein Trend in den ausstellenden Künsten, die Rolle der Künstlerinnen und Künstler und ihrer Werke zu reduzieren und mehr die Interaktion zu betonen, mit dem Publikum oder, wie in diesem Fall, dem Ausstellungsort?

Notburga Karl: Es gibt wohl eine Entwicklung hin zu mehr Performativität und Kombinationsformen in den Künsten. Vielleicht hängt es auch mit der pragmatischen Frage zusammen, wo die ganzen Werken gelagert werden sollen, wenn sie so nicht oder nicht mehr gezeigt werden. Aber das Prinzip des Relationalen – also wie man sich zu was in Beziehung setzt – ist insgesamt ein großes Thema. Vielleicht ist es eine Konsequenz daraus, nicht so sehr von anfassbaren Grenzen auszugehen, sondern mehr von Beziehungsräumen. Das ist für mich immer noch Bildhauerei. Es hat dann möglicherweise den Effekt, dass man die einzelnen Künstlerinnen und Künstler dahinter nicht mehr so deutlich identifizieren kann. Das ändert aber an deren Präsenz und Einfluss nichts.

Ausstellung „Porosity

Playground“

24. Oktober bis 28. November

Kesselhaus

Kunstraum JETZT!

Vertragsverlängerung Kesselhaus

Das Kesselhaus bleibt ein Ort für Kultur. Der Bamberger Verein Kunstraum JETZT! hat eine Nutzungsvertragsverlängerung über weitere fünf Jahre unterschrieben. Die erste Ausstellung ist bereits enthüllt und beschäftigt sich mit der Frage, wie das Kesselhaus ausgebaut werden könnte.

Das Kesselhaus kann damit für weitere fünf Jahre genutzt werden. Mitte März unterzeichnete der Vorstand die bereits vor zwei Jahren beantragte Vertrags-Verlängerung mit der Stadt. Zur gleichen Zeit eröffnete Vorstandssprecher Ulrich Kahle die erste Ausstellung im neuen Jahr: Acht Künstler*innen haben, in Plakatform, ihre Ideen zu Möglichkeiten der zukünftigen Gestaltung des Kesselhauses beigetragen. Die teilweise konkreten, teilweise abstrakten Ergebnisse hängen aneinandergereiht Richtung Leinritt an der Außenwand der Sheddach-Halle des Kesselhauses. Diese bisher ungenutzte Halle möchte der Kunstraum JETZT! zum weiteren zentralen Ausstellungsort im Kesselhaus umgestalten. Wir haben mit Ulrich Kahle gesprochen.

Herr Kahle, vor zwei Wochen haben Sie den Nutzungsvertrag des Kesselhauses bis 2026 verlängert. Wie haben Sie sich dabei gefühlt?

Ulrich Kahle: Ich habe eine gewisse Genugtuung gespürt. Um Planungssicherheit zu haben, hatten wir die Vertragsverlängerung ja schon im Oktober 2019 beantragt. Da es seitdem aber keine entsprechenden Schritte gab, haben wir von Ausstellung zu Ausstellung, also in gewisser Weise von der Hand in Mund gelebt. Aber jetzt haben wir wieder Planungsluft für ein gutes Stück Zukunft.

Gab es Momente, in denen Sie nicht mehr an diese Verlängerung geglaubt haben?

Ulrich Kahle: Nee, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber es gab und gibt Stimmen oder Lager in dieser Stadt, die diese Vertragsverlängerung nicht so gerne sehen. Auf der anderen Seite hat der Oberbürgermeister sich über den Vertrag und die Plakatausstellung echt positiv geäußert.

Andere kulturelle Akteure, wie FRANZ KAfkA, konnten sich mit der Stadt nicht einigen. Trübt das die Freude über den Vertrag?

Ulrich Kahle: Ich interpretiere die Vorgänge zwischen FRANZ KAfkA und der Stadt nicht. Aber wenn KAfkA wieder etwas im Kesselhaus machen wollen, werden wir die Letzten sein, nein zu sagen. Wir sind für Kooperationen offen. So tritt etwa im Mai das Theater im Gärtnerviertel im Kesselhaus auf.

Welche Vertrags-Bedingungen muss der Verein Kunstraum JETZT! erfüllen?

Ulrich Kahle: Der Vertrag sieht eigentlich nur vor, dass nicht mehr als 99 Personen auf einmal im Kesselhaus sind. Das hat ausschließlich baurechtliche Gründe. Ausnahme-Genehmigungen für mehr Publikum wurden uns aber mündlich zugesichert. Ansonsten gibt es keine Vorgaben. Wie wir das Kesselhaus nutzen, ist unsere Sache.

Was hat sich die Stadt verpflichtet zu liefern?

Ulrich Kahle: Seitens der Stadt gibt es keine weiteren Zusicherungen. Das ist leicht erklärbar: Corona macht die Stadtkassen leer und wieweit sich die Kasse durch andere Aktionen selbst geleert hat, stelle ich dahin – das mögen andere klären. Kultur ist seit jeher eine freiwillige Leistung, die Geld kostet und bei der man am ehesten streichen kann.

Was soll das Kesselhaus in den kommenden fünf Jahren sein?

Ulrich Kahle: Wir möchten die Entwicklung weitertreiben, die wir schon immer vorhatten: Wir wollen das Kesselhaus als Kulturort verfestigen und verstetigen. Es gibt keinen mit diesem stillgelegten Industriebaukörper vergleichbaren alternativen Gegenwarts-Kunst-Raum in Bamberg. Daran wollen wir festhalten. Das Kesselhaus weiter zu betreiben, ist unser vordingliches Ziel. Und langfristig wollen wir die Eignung des Kesselhauses durch Umbaumaßnahmen verbessern, mehr Raum schaffen für verschiedenste Veranstaltungen neben der Kunst – Musik, Theater, Diskussionsplattformen.

Die Plakatausstellung zu Gestaltungsvarianten des Kesselhauses ist ein erstes neues Ausstellungsformat und markiert außerdem zehn Jahre Ausstellungsbetrieb im Kesselhaus. Wie hätte die Jubiläumsausstellung ohne Corona ausgesehen?

Ulrich Kahle: Wir hätten bestimmt zunächst ein Fest gemacht. Möglicherweise wäre dann vielleicht auch so eine Ausstellung zustande gekommen. Jetzt, in der Pandemiesituation, war es aber ein bewusstes Ziel, den eingeladenen Künstlern ein Honorar in der Pandemiedurststrecke verschaffen zu können, was wir dann mit dem Thema der Kesselhausaspekte kurzerhand verbinden konnten.

Die Ausstellung zeigt Zukunftsideen des Kesselhauses. Welche Vorgaben haben Sie für die Plakatgestaltung gemacht? Umsetzbarkeit scheint kein Kriterium gewesen zu sein.

Ulrich Kahle: Die einzige Vorgabe war: „Was fällt euch zur Zukunft des Kesselhauses ein?“ Mehr nicht.

Auch Ihr Verein hat zwei Plakate beigesteuert. Diese werden in der Zukunftsgestaltung des Kesselhaus konkreter.

Ulrich Kahle: Ja, das ist ein Fingerzeig, wo es mit dem Kesselhaus hingehen könnte – so realistisch wie möglich visualisiert, um den Leuten klarzumachen, welches Potenzial in diesem Gebäude steckt. Der Idealentwurf ist der Umbau der Shedhalle zu einer Kunsthalle.

Ist in diesen Entwürfen die mögliche Reaktion der Stadt – machbar oder zu teuer – schon miteingerechnet?

Ulrich Kahle: Nein, so weit sind wir noch nicht gekommen. Wobei die Stadt bislang eigentlich nicht bereit war, dazu etwas zu sagen. Aber wir versuchen schon unser Möglichstes, realistische Wege aufzuzeigen. Aber es ist eben ein bisschen problematisch in diesen Zeiten. Wenn der Bund 24 Millionen für die Renovierung von St. Michael bereitstellt, wird er nicht nochmal zwei Millionen fürs weit unscheinbarere Kesselhaus am Fuß des Michelsberg bereitstellen. Aber das sind Dinge, die man abwarten kann. Uns rennt ja die Zeit nicht davon, da wir in den nächsten fünf Jahren im Kesselhaus eine Menge machen können machen können, um ihm Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Glauben Sie, dass in diesen fünf Jahren schon Entscheidungen fallen, wie und ob das Kesselhaus umgebaut werden könnte?

Ulrich Kahle: (lacht) Schwierig, aber warum nicht? Ich sehe, abgesehen von den Finanzen, keine Gründe, warum das nicht möglich sein sollte.

Deutet sich bereits an, was nach Ablauf der fünf Jahre mit dem Kesselhaus passieren könnte?

Ulrich Kahle: Wir sind zuversichtlich, dann weiter zu sein und uns um die nächste Vertragsverlängerung zu bemühen. Denn wir sehen gemeinsam mit vielen Mitstreitern realistischerweise keinen anderen Standort, der die räumlichen Qualitäten des Kesselhauses bietet und eine bessere Lage hat.

Zehn Jahre Kesselhaus

Beliebter Ausstellungsort für die Kulturszene

In diesem Jahr feiert das Kesselhaus seinen zehnten Geburtstag als Ausstellungsort, den es mit einer Open-Air-Ausstellung begeht!

Zehn Jahre ist es her, als sich im Frühjahr 2011 ein kleines Häuflein Aktivisten vom Kunstverein, dem BBK Oberfranken, dem Architekturtreff Bamberg und dem damaligen Baureferenten der Stadt, Michael Ilk, mit eigener Hände Arbeit daranmachten, den brach liegenden Industrieraum im Kesselhaus aufzuräumen. Und beinahe 40 Ausstellungen und Events beweisen seither die Richtigkeit des ehrenamtlichen Engagements für diesen Ort mit seinen 225 Quadratmetern Fläche, sieben Metern Höhe, durchgängig originalen Oberflächen und seiner zentralen Lage am Leinritt als Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche. Denn: Das „Kesselhaus“ – bis 1984 genutzte ehemalige Energiezentrale des „Alten Krankenhauses“ mit Krankenhauswäscherei und Pathologie ¬–, am westlichen „Eingangstor“ zu Altstadt und Welterbe Bambergs gelegen, birgt ein außerordentliches Potenzial als lebendiger Kulturort. Es strahlt vor allem wegen der besonderen funktionalen Architektur der frühen 60er Jahre und dem in Bamberg seltenen industriellen Charakter einen außergewöhnlichen Charme aus.

„Was mir zum Kesselhaus einfällt“

In diesem Jahr feiert das Kesselhaus nun seinen zehnten Geburtstag als Ausstellungsort. Aber wie begeht man einen runden Geburtstag in Zeiten von Corona? Ganz einfach: mit einer Open-Air-Ausstellung!

Die Idee dazu ist bereits im ersten Lockdown und dem damit erzwungenen Stillstand für die Kultur entstanden. Bamberger Künstler:innen aus den Reihen des BBK Oberfranken haben zum Plakatwettbewerb eingeladen, um das Kesselhaus materiell zu unterstützen und damit für die Zukunft als Kulturstandort zu sichern. Die Aufgabe bestand in der Gestaltung eines Plakates zum Thema „Was mir zum Kesselhaus einfällt“, das als Banner an der EG-Fassade des Kesselhauses zum Leinritt open-air ausgestellt werden soll. Ein begleitender eigener QR-Code erlaubt es allen Interessenten, sich auf der Website des Vereins einzuklinken, um Näheres zu den Entwürfen zu erfahren. Herausgekommen ist eine kunterbunte Mischung utopischer Vorstellungen, augenzwinkernde bis ernsthafte Anstöße an die Stadt Bamberg bis hin zu ziemlich konkret formulierten Vorstellungen, die seit Anfang Februar 2021 nun am vorgesehenen Ort ausgestellt sind.

Im Einzelnen findet man nun eine Idee von Gerhard Hagen, in einer Quasi-Karikatur Bamberg darauf aufmerksam zu machen, dass die Realisierung einer Kunsthalle analog zur Landung auf dem Mond eigentlich nur einen „kleinen“ Schritt darstellen würde.

Peter Schoppel hat ein Modell entworfen, das zeigt, wie ein aufgewertetes Kesselhaus aussehen könnte. Höchst realistisch visualisiert Thomas Michel einen erfolgten Umbau des Kesselhauses unter Wahrung seiner prägnanten Gestalt und entwirft sehr reizvolle Aufenthaltsqualitäten im Außenbereich. Nina Gross folgt mit einer bunten Phantasieansicht eines veritablen Ausstellungshauses, die gleichfalls Wert auf Aufenthaltsqualitäten als Anziehungspunkt für Publikum legt: der Parkplatz ist einer Wiese gewichen und das Dach des Kesselhauses begrünt. Christiane Toewe wiederum schafft einen wuchtigen Architekturkörper, um ihn dann mit kräftigen rot-weißen Bänderungen zu versehen, ähnlich dem berühmten Leuchtturm „Roter Sand“ in der Wesermündung – ein Weltkulturerbe übrigens –, um dem unschwer erkennbaren Kesselhaus einen programmatischen Leuchtturmcharakter zu verleihen. Dagmar Ohrndorf nimmt in ihrem Banner Bezug auf die Aktivitäten der Vergangenheit und hat aus Fragmenten alter Ausstellungsplakate ein neues tänzerisches Gesamtbild komponiert. Gerhard Schlötzer, neben seinen fotografischen Fähigkeiten ein leidenschaftlicher und begabter Zeichner, präsentiert den Betrachter:innen mit peniblen Bleistiftsstrichen seine leicht nachvollziehbare Vision des Kesselhauses mit aufgesetztem Dachcafè und der zu einem Kiosk umfunktionierten Trafostation an der Nordspitze des Areals inmitten einer publikumsfreundlichen Freifläche. David Grimm schließlich sieht das Kesselhaus als Funkstation, als geerdete Basis für interplanetaren Austausch, als ein Labor für Relevanz, Funktion und Verantwortung von Kunst und Kultur im 21. Jahrhundert.

Stadtwärts beenden die Open-Air-Ausstellung zwei architektenbasierte und computergrafisch aufbereitete Idealansichten eines umgebauten Kesselhauses, einmal das Innere des Sheddachbereichs als veritable Kunsthalle und zum anderen die Gesamtschau des Kesselhauses als Kunstort samt autofreiem Leinritt und Freitreppenanlage am Fluss mit zuvor ungeahnten Aufenthaltsqualitäten.

Allen ausgestellten Künstlern gemein ist ihre klar ausgedrückte Hoffnung auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Kesselhauses als Kulturort. Denn nirgends sonst findet sich in dieser Stadt ein anderer, besser geeigneter Ort als diese städtebaulich irgendwie verkannte Brache am äußersten Westende des Sandviertels – und dies nur den sprichwörtlichen Steinwurf von St. Michael entfernt!