Fusion unter Dach und Fach

Zusammenschluss der VR Bank Bamberg-Forchheim eG und der Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg

Die VR Bank Bamberg-Forchheim eG und die Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG wurden anlässlich ihrer Fusion gestern am Amtsgericht Bamberg als „VR Bank Bamberg-Forchheim eG“ in das Genossenschaftsregister eingetragen.

Im Juli hatten die Vertreter beider Banken mit großer Mehrheit für den Zusammenschluss beider Geldinstitute gestimmt. Insgesamt wird die neue VR Bank Bamberg-Forchheim eG über 150.000 Kunden betreuen und eine Bilanzsumme von rund 3,3 Mrd. Euro haben. Sie ist damit eine der größten Genossenschafts-banken in Franken.

„Mit der Eintragung haben wir juristisch einen Meilenstein für unsere neue gemein-same Bank bewältigt“, so Vorstandsvorsitzender Gregor Scheller. Mit der technischen Fusion am 13. November wird dann auch der letzte Schritt zum Zusammenschluss bei-der Banken vollzogen. „Die Mitarbeiter beider Häuser arbeiten mit Hochdruck daran, dass die technische Fusion für die Kunden reibungslos ablaufen wird“, so Scheller. „Die Erfahrungen aus unserer Fusion von 2019 kommen uns dabei sehr zugute.“ Über Details zur technischen Umstellung, die zukünftige Bankverbindung et cetera informieren die Banken in ihren Filialen sowie unter http://www.vrbank-bamberg-forchheim.de/fusion.

Fußball-Bayernliga Nord

Derby FC Eintracht Bamberg gegen DJK Don Bosco Bamberg

Nach fast zwei Jahren kommt es morgen in der Fußball-Bayernliga Nord wieder zum Duell der Stadtrivalen FC Eintracht Bamberg und DJK Don Bosco Bamberg. Zum Abschluss der Vorrunde erwartet der FCE ab 19 Uhr im Fuchs-Park-Stadion den Kontrahenten aus dem Stadtteil Wildensorg.

Für die Anhänger der Mannschaften, und natürlich auch für die Spieler, ist das Spiel eine besondere Angelegenheit. Und auch die zwei Trainer werden sich auf dieses Derby freuen. Und das aus gutem Grund. Nicht nur, weil es als Stadtduell ein klassisches Derby ist. Es ist für FC Eintracht Trainer Julian Kolbeck das erste Duell gegen Don Bosco Bamberg, und zum Beispiel für dessen Spieler Moritz Kaube das erste Derby im Herrenbereich. Für Don Bosco-Trainer Andreas Baumer ist es ebenfalls etwas Besonderes, wechselte er doch vor ein paar Jahren vom FCE zur DJK. Dort allerdings war er zuerst im Jugendbereich tätig, Anfang August übernahm er nach der Trennung von Rolf Vitzthum das Traineramt der Herrenmannschaft. Beim Blick auf die Tabelle ist der FC Eintracht Favorit. Die Domreiter kommen bisher auf 36 Punkte und belegen Tabellenplatz drei. Der Rückstand zu Tabellenführer SpVgg Ansbach beträgt zwei Punkte. Auf Tabellenplatz neun findet man mit 23 Zählern die DJK Don Bosco Bamberg. Stärken oder Schwächen bei den Fußballern aus dem Stadtteil Wildensorg festzumachen, gestaltet sich wohl ein bisschen schwierig. Das Torverhältnis ist nämlich fast ausgeglichen. Deutlich dagegen ist die DJK-Bilanz der Auswärtspartien. Zwei Auswärtssiege finden sich dort, dazu kommen fünf Niederlagen. Der FC Eintracht ist zu Hause nur sehr schwer zu bezwingen. Zwei Niederlagen stehen zu Buche: Neben dem Spitzenteam ATSV Erlangen gelang es auch dem TSV Karlburg, die volle Punktausbeute aus dem Fuchspark zu entführen. Dass die Zähler zum dritten Mal in der Saison an den Gast gehen, wollen die Domreiter unter allen Umständen verhindern. Gerne würden sie an das letzte Aufeinandertreffen im Stadion, als sie durch ein Tor von Gabriel Jessen mit 1:0 siegreich waren, anknüpfen. Aber es ist ja allgemein bekannt, das solche Spiele wie das am Freitag etwas Besonderes sind und ihre eigenen Geschichten schreiben können. Kurzum: Es kann alles passieren. Vielleicht ist entscheidend, wer mit der Kulisse besser zurechtkommt. Gerechnet werden kann anhand der im Vorverkauf abgesetzten Karten mit 1.500 bis 2.000 Zuschauern.

„Man spürt die Vorfreude und das Kribbeln in der Region”

Das sagt Vorstandsvorsitzender Jörg Schmalfuß: „Wir freuen uns alle immens auf das Lokalderby. Nach dem Trainerwechsel bei der DJK vor einigen Wochen haben die Akteure aus Wildensorg einen beeindruckenden Lauf hingelegt und zuletzt den starken Aufsteiger aus Neumarkt bezwungen. Insofern werden die „Domreiter“ sicherlich nicht den Fehler machen und das Spiel auf die leichte Schulter nehmen. Vielmehr erwarten wir alle ein Derby unter Flutlicht auf Augenhöhe und hoffen auf eine spektakuläre Partie mit einem Happyend für den FCE.”

Das sagt Trainer Julian Kolbeck: „Derbytime, mein erstes “Bamberg-Derby” als Trainer. Und ja, ich muss sagen, man spürt die Vorfreude und das Kribbeln in der Region. Zum Abschluss der Hinrunde ist es natürlich auch ein absolutes Schmankerl für alle Bamberger Fußballfans. Insbesondere auch, weil beide Mannschaften derzeit sehr gut drauf sind. Daher erwartet uns ein spannendes und intensives, aber auch hochklassiges Spiel, das auch seine eigenen Gesetze hat. Wir wollen unser Spiel durchziehen und unsere Qualitäten auf den Platz bringen. Und die drei Punkte im heimischen Stadion behalten. Wir freuen uns auf die sensationelle Unterstützung unserer Fans, welche seit Tag eins hinter uns stehen und bei jedem Spiel dabei sind, egal ob auswärts oder daheim.”

Das sagt Moritz Kaube: „Es ist mein erstes richtiges Derby im Herrenbereich, und das am Freitagabend unter Flutlicht. Wir als Spieler, aber auch der Verein und vor allem die Fans, haben natürlich eine riesige Vorfreude. Ich denke, uns erwartet ein sehr umkämpftes Spiel, in dem sicherlich keinem etwas geschenkt wird. In einem solchen Derby ist selbstverständlich alles möglich. Aber wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, bleiben die drei Punkte im Fuchspark. Ich freue mich auf die zahlreiche Unterstützung unserer Fans und auf ein geiles Spiel, in dem hoffentlich wir die Nase vorne haben werden. ”

Das könnte Sie auch interessieren...

Lebensqualität in Bamberg mit digitalen Mitteln verbessern

Das Programm Smart City lädt alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt zur Ideenschmiede

Am kommenden Samstag, dem 23. Oktober, von 10 Uhr bis 17:30 Uhr wird in der Konzerthalle Bamberg die Ideenschmiede des Programms Smart City eröffnet. Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sind herzlich eingeladen, zu kommen und Ihre Ideen einzubringen.

Gesucht sind Vorschläge, wie die Lebensqualität in Bamberg mit digitalen Mitteln erhalten und weiter verbessert werden kann. Die Themen reichen von sozialem Zusammenhalt, Kultur, Gesundheit oder Mobilität bis hin zu digitalen Diensten der Stadtverwaltung.

Dr. Stefan Goller, der für Smart City zuständige Wirtschaftsreferent erklärt dazu: „Wir wollen als Smart City unser Programm konsequent aus den Bedürfnissen, den Anregungen und der Kreativität unserer Bürgerinnen und Bürger entwickeln. Ich freue mich, dass dies jetzt endlich wieder in einer großen Veranstaltung in Präsenz erfolgen kann!“

Prinzip des „Open Space“

Oberbürgermeister Starke ergänzt: „Die Ideenschmiede, symbolisiert von einem echten Schmied auf dem Vorplatz der Halle, ist ein großes Experiment und eine große Chance für die Stadt Bamberg. Die über 100 Anmeldungen aus unterschiedlichsten Bereichen der Stadtgesellschaft zeigen schon jetzt, dass die Menschen die digitale Zukunft ihrer Stadt aktiv mitgestalten wollen.“

Die Ideenschmiede findet nach dem Prinzip des „Open Space“ statt. Das heißt, es wird ein offener Raum geschaffen, in dem alle Themen – auch spontan – angemeldet und in freier Diskussion selbstbestimmt vorangetrieben werden können. Die Ergebnisse dieser Diskussionen werden dokumentiert und fließen in die Entwicklung der Strategie für die „Smart City Bamberg“ ein. Für die Entwicklung und Umsetzung dieser Strategie stehen von 2021 bis 2027 insgesamt 17,5 Mio. Euro zur Verfügung, 90 Prozent davon sind Fördermittel des Bundesinnenministeriums.

Alle Informationen und der Link zur kostenfreien Anmeldung sind unter https://smartcity.bamberg.de/zu finden. Die Anmeldung ist bis Freitagabend für Jedermann möglich. Auch spontane Besucher werden eingelassen, wenn Sie die 3G-Regeln beachten. Für das leibliche Wohl vor Ort ist gesorgt.

BBK-Ausstellung “Waldeslust”

Zurück zur Natur

Der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Oberfranken (BBK) hat seine Jahresausstellung unter das Motto „Waldeslust“ gestellt. Gestern begann die Ausstellung, in der über 30 Mitglieder des BBK in der Villa Dessauer verschiedenartigste Landschaftsdarstellungen zeigen. Eine Thematik, die sich im Spannungsfeld zwischen riskantem Kitschverdacht und aktueller Politik bewegt.

Die beiden BBK-Mitglieder Thomas Michel und Peter Schoppel sind an der Organisation der Ausstellung beteiligt und stellen einige ihrer Werke aus. Wir haben Sie zum Gespräch getroffen.

Warum widmet sich der BBK Oberfranken in seiner Jahresausstellung dem Thema Wald?

Thomas Michel: Es ist einfach höchste Zeit, in einer Ausstellung das Thema Umwelt beziehungsweise Zerstörung derselben anzugehen. Spätestens seit den Dürren der letzten Jahre hat sich gezeigt, wie wichtig es ist. Und jetzt kommt aktuell noch die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz dazu. In gewisser Weise hat der Wald dabei eine Rolle gespielt, denn ein intakter und gesunder Wald hätte im Boden mehr Wasser aufnehmen können und die Flut wäre womöglich nicht ganz so schlimm gewesen. Ich denke, alle, auch der BBK, sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten Bewusstsein schaffen für die Wichtigkeit des Themas, der Umweltverschmutzung und des Klimawandels. Das haben wir sowohl von den Werken als auch von der Botschaft der Ausstellung her versucht.

Sind Sie bei der Planung der Ausstellung also von Anfang an unter politischen Gesichtspunkten an das Thema des Waldes herangegangen und nicht so sehr unter ästhetischen?

Thomas Michel: Bei einer Ausstellung während der Pandemiezeit, in der nur wenige Ausstellungen möglich sind und waren, sollte man die Gelegenheit nutzen, eine Botschaft zu senden. Die Ästhetik richtet sich in diesem Fall zumeist nach der Botschaft. Ich persönlich habe meinen Beitrag zwar eher der Wiederentdeckung der Natur und der verlorengegangenen Naturverbundenheit gewidmet, aber auch mit aktuellen Bezügen verknüpft – in diesem Fall mit der Pandemie: Man konnte nicht verreisen oder kulturelle Angebote wahrnehmen und wendete sich darum an die Natur vor Ort.

Peter Schoppel: Als wir den BBK-Mitgliedern das Thema der Jahresausstellung vorschlugen, haben wir damit sehr viele von ihnen begeistert und entsprechend viele Bewerbungen für die Ausstellung bekommen – mehr als sonst sogar – und das Thema wurde vielfältig, sowohl politisch als auch ästhetisch, umgesetzt.

Falls Stimmen laut werden würden, die die Ausstellung eine Werbekampagne für grüne Politik nennen – was würden Sie entgegnen?

Thomas Michel: Ich glaube, grüne Politik oder grüne Ideen schreiben sich mittlerweile alle Parteien auf die Fahnen. Diese Ideen beziehungsweise ihre Umsetzung sind lebensnotwendig.

Peter Schoppel: Es geht um unsere Zukunft und Umweltbewusstsein sollte eigentlich überall verankert sein.

Ließe sich sagen, dass der Titel der Ausstellung „Waldeslust“ jedoch auf eine eher unpolitische Dimension des Waldes hindeutet, nämlich auf die Emotionalisierung der Natur? Ein Ansatz, der in der Tradition der Epoche der Romantik stünde, als, kurz gesagt, begonnen wurde, individuelles emotionales Erleben in die Natur hineinzulesen.

Thomas Michel: Ja. Das Thema Wald könnte auf den ersten Blick etwas trocken und ökologisch daherkommen. Darum brauchten wir einen für die Öffentlichkeit griffigen Titel. „Waldeslust“ klingt positiv und hat auch viel mit der deutschen Geschichte in Verbindung mit dem Wald zu tun. Die Deutschen haben eine sehr spezielle Beziehung zum Wald, vor allem durch die Naturverherrlichung in der Romantik vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich beziehe mich, zum Beispiel, explizit auf Caspar David Friedrich, was Naturempfinden, Lichtstimmungen und Verlorensein oder Aufgehobensein in der Natur angeht.

Aber kann eine romantisch-emotionalisierte Sichtweise auf die Natur, die kein Auge für die Umweltzerstörung hat, heute noch aufrechterhalten werden oder schwingen trockenere Fragen nach dem Klimawandel und seinen Auswirkungen automatisch in jedem Werk mit?

Thomas Michel: Bezüglich der kulturgeschichtlichen Bedeutung der Natur und des Waldes ist es so, dass Waldeslust oder das Wiederherstellen des Kontakts mit der Natur und ihre Emotionalisierung eine Erfindung von städtischen Akademikern des 19. Jahrhunderts ist. Den Großteil der damaligen Bevölkerung, der Landbevölkerung, hat das aber überhaupt nicht interessiert. Diese Leute haben den Wald praktisch und nicht unter Gesichtspunkten künstlerischer Verwertbarkeit und Emotionalisierung gesehen. Sie lebten von der Natur. Wir haben uns zwar heute noch viel weiter von der Natur und dem Wald entfernt als die Städter, wie Goethe, im 19. Jahrhundert, aber durch die seit einiger Zeit immer mehr Aufmerksamkeit bekommende Umweltzerstörung ändert sich das wieder. Eine praktischere Sichtweise auf den Wald und die Natur als Lebensgrundlage, die immer mehr zerstört wird, kehrt also tatsächlich zurück. Für mein Gemälde „Wald bei Bärnfels“ – ein etwa zwei Meter hohes und drei Meter breites Triptychon – wollte ich den Betrachter schon durch die Größe das Gefühl geben, den Wald zu betreten und den Bäumen gegenüberzustehen. Politisch wird es sozusagen zwischen den Zeilen aber insofern, als dass es sich bei den Bäumen ausschließlich um einen künstlich angelegten Fichtenwald handelt und man nicht genau erkennt, ob die Bäume noch gesund oder schon am absterben sind.

Herr Schoppel, Sie haben für Ihre Radierung „Waldrand“ einen abstrakteren Ansatz gewählt. Wie kommt bei Ihnen die Politik ins Spiel?

Peter Schoppel: Auf meinen Wald-Spaziergängen bei Gundelsheim finden sich schöne Waldansichten oder Einsichten in das Unterholz selbst. Seit der BBK für die Jahresausstellung das Thema Wald ausgeschrieben hatte, habe ich angefangen, den Wald intensiver als sonst zeichnerisch oder fotografisch zu dokumentieren. Von den Zeichnungen und Fotografien als Ausgangspunkt der künstlerischen Arbeit habe ich zwei Serien von Unikat- Drucken angefertigt, von denen keine wie die andere ist.

Damit möchte ich die Vielfalt von Betrachtungsweisen über das Thema Wald verdeutlichen – vom Naturschönen, bis hin zur Gesellschaftskritik – und zum Beispiel mit dem großen Kreuz in der Mitte, eben auch sein Sterben, letztendlich auch das Sterben der zivilisierten Menschheit.

Unabhängig von politischen Bedeutungsschichten von Landschaftsdarstellungen besteht bei ihnen und ihrer Verbindung zur feierlich-emotionalen Ernsthaftigkeit der Romantik jedoch immer ein wenig die Gefahr, für ein heutiges Publikum ins Kitschig-Pathetische abzurutschen oder als ironisch gemeint verstanden zu werden. Wie gehen Sie damit um?

Thomas Michel: Ja, das kann auf jeden Fall passieren. Ich denke, in Naturdarstellungen schwingt so ein archaisches Naturempfinden oder eine Naturverbundensein mit, die von einem Teil der Öffentlichkeit als kitschig aufgefasst werden könnte. Vielleicht hat sich dieser Teil aber auch nur soweit von der Natur entfremdet, dass unironisch ernst gemeinte Naturdarstellungen nicht mehr als solche betrachtet werden können. Ich trete dafür an, die Landschaftsmalerei wieder hervorzuheben und die Ausstellung ist für mich auch eine Wiederentdeckung dieses immer ein bisschen belächelten Genres, das durchaus manchmal ein wenig antiquiert wirkt.

Peter Schoppel: Das ist ein schwieriges Thema. Man muss als Künstler da einfach seine eigene Haltung zeigen. Und wenn man sie mit Überzeugung vertritt und es auch ästhetisch gut macht, kann man auch dieses Thema für sich gewinnen und mögliche Kitsch-Klischees niederreißen. Ein Beispiel ist Bildhauer Thomas Gröhling, der für die Ausstellung zehn Wölfe aus Holz geschnitzt hat.

Thomas Michel: Wobei es in der Ausstellung durchaus auch ironische Herangehensweisen ans Natur-Thema gibt. Chris Engels zum Beispiel hat ein Hirschgeweih mit Kondomen behangen und so die Waldeslust auf andere Art und Weise interpretiert.

Wir standen zuerst mit einem Schmunzeln vor dem Werk, aber Chris Engels hat sich von einem Förster bestätigen lassen, dass der Wald in Lockdown-Zeiten nicht nur Rückzugsort wurde für Parties, samt entsprechender Müllproblematik, sondern auch als sozusagen Liebesnest neue Bedeutung erhielt. Für die Platzierung des Geweihs in der Ausstellung haben wir uns klassischerweise für die Wand über einem Kamin entschieden. Durch die Gestaltung mit den Kondomen wird aber auch diese potenziell kitschige Darstellung aufgebrochen und neu definiert.

Welche Rolle spielen in der Ausstellung die Tierwelt und die menschliche Figur?

Thomas Michel: Bis auf das genannte Hirschgeweih von Chris Engels und die Wolfsskulpturen von Bildhauer Thomas Gröhling wurden, das hat mich überrascht, kaum weitere Beiträge mit Tieren eingereicht. Die Werke beschäftigen sich eher mit der Pflanzenwelt. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass Waldtiere, auch im gesellschaftlichen Bewusstsein, schon so weit verdrängt sind, dass sie auch in der Ausstellung kaum vorkommen. Menschliche Figuren kommen aber auch vor: Das Fotografenduo Deininger/Jaugstetter thematisiert in seinen Werken die Verschmelzung der menschlichen Aktfigur mit der Natur.

Kann es aber künstlerisch reizvoll sein, keine Menschen darstellen zu müssen?

Thomas Michel: Da kann ich mich wieder auf die Romantik beziehen, die die Landschaft zur Hauptperson und fast schon zum sakralen Andachtsort gemacht hat.

Geht die Ausstellung auf die Meta-Rolle des Waldes als Lieferant von Werkstoff, in Form von Papier oder Holz, ein?

Peter Schoppel: Dazu würde ich gerne auf die Arbeit „Nach der Lust“ von Gerhard Hagen verweisen: Fotoarbeiten, auf denen aus Papierschnipseln gepresste Würfel zu sehen sind. Diese Werkserie beschäftigt sich, wiederum nicht ganz unpolitisch, mit dem Kreislauf des Recyclings. Das wiederverwertete Material kann nicht unendlich oft wiederverwertet werden. Ihm, in diesem Fall handelt es sich um Altpapier, muss immer wieder noch nicht verwerteter Holz-Rohstoff beigemischt werden, um den Kreislauf und die Qualität aufrecht zu erhalten.

Werke von 34 Künstlerinnen und Künstlern werden zu sehen sein. Wie viele sind zur Bewerbung eingereicht worden? Nach welchen Gesichtspunkten wurden die 34 ausgewählt?

Thomas Michel: Wir hatten 46 Einreichungen. Die Jury des BBK Oberfranken entscheidet nach künstlerischer Qualität und danach, wie gut sich das jeweilige Werk in das Ausstellungskonzept einpasst, welches ausgewählt wird. Über die genauen Begründungen gibt es aber eine Schweigepflicht.

Ein Problem des BBK Oberfranken besteht im relativ hohen Altersdurchschnitt seiner Mitglieder, es fehlt also eine jüngere Perspektive auf die Thematik. Wie gehen Sie aktuell damit um?

Thomas Michel: Der BBK hat beispielsweise unter Absolventinnen und Absolventen von Kunsthochschulen tatsächlich ein etwas angestaubtes Image. Es ist schwierig, dem beizukommen, genau wie es schwer ist, ein jüngeres Publikum, das es in Bamberg durchaus gäbe, anzulocken. Darum finden wir es wichtig, zumindest immer wieder aktuellere Themen in den Ausstellungen zu bedienen, die am Puls der Zeit sind und über regionale Fragestellungen hinausweisen.

BBK-Ausstellung „Waldeslust“

16. Oktober bis 28. November

Stadtgalerie Villa Dessauer

Begleitprogramm

17. Oktober, 15 Uhr: Führungen und Gespräch mit Christa Pawflowsky und Gudrun Schüler

14. November, 12 bis 14 Uhr: Matinée und Dokumentarfilm „Natur Natur sein lassen“

im Lichtspielkino

21. November, 15 Uhr: Führungen und Gespräch mit Thomas Brix, Gerhard Hagen

und Thomas Michel

Das könnte Sie auch interessieren...

ETA Hoffmann Theater

Stephan Ullrich liest “Der Untertan”

Stephan Ullrich setzt seine Lesereihe in der Treffbar des ETA Hoffmann Theaters am kommenden Dienstag, dem 19. Oktober, um 20 Uhr mit Heinrich Manns „Der Untertan“ fort.

In der Lesereihe widmet sich Stephan Ullrich in der Spielzeit 2021//2022 Heinrich Manns “Der Untertan”. Im ersten Teil der Lesung wird den Erlebnissen des Opportunisten Diederich Heßling als Repräsentant einer Mentalitätsgeschichte des wilhelminischen Kaiserreichs gefolgt und wie durch ein Brennglas auf eine satirisch-verfratzte Version des klassischen Bildungsromans geblickt. Heßling entwickelt sich aus seiner fiktiven Kleinstadt Netzig heraus nicht zu einer ethisch und gesellschaftlich verantwortlichen Person, sondern wird in die Machtmechanismen des Kaiserreichs eingeführt und wächst zu dessen perfektem Untertan heran, mit geradezu masochistischer Lust an der Unterwerfung und der sadistischen Lust am Ausüben von Autorität.

Dabei ist er keine bloße Witzfigur, sondern bietet durch viele empathische Momente auch Identifikationsspielraum: Steckt ein Stückchen Heßling nicht in uns allen?

Vollendet wurde “Der Untertan” 1914. Heinrich Mann selbst schrieb rückblickend in seinen Memoiren, dass der Erste Weltkrieg “in dem Buch nahe und unausweichlich erscheint. Auch die deutsche Niederlage. Der Faschismus gleichfalls schon: wenn man die Gestalt des ‘Untertan’ nachträglich betrachtet. Als ich sie aufstellte, fehlte mir von dem ungeborenen Faschismus der Begriff, und nur die Anschauung nicht.”

Eine Einführung gibt Prof. Andrea Bartl vom Lehrstuhl für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Otto Friedrich-Universität Bamberg, die auch das Nachwort für eine 2021 erschienene Neuauflage von “Der Untertan” verfasste.

Ein Einstieg in die sechsteilige Lesereihe ist jederzeit möglich. Folgende Lesungen sind geplant mit einem Termin im Monat:

I: Jugend (Dienstag, 19. Oktober)

II: Doktortitel (Dienstag, 9. November)

III: Zurück in Netzig

IV: Der Prozess

V: Aufstieg

VI: Mann mit Schneid

Karten sind erhältlich an der Theaterkasse und im Webshop unter https://theater.bamberg.de.

Das könnte Sie auch interessieren...

Soforthilfeprogramm

Bundesförderung für Bibliotheken in ländlichen Räumen

Über Fördergelder vom Bund für ihre Büchereien können sich die Gemeinden Kirchehrenbach, Baunach und Litzendorf freuen. Darüber informiert Bundestagsabgeordneter Andreas Schwarz, der den Wahlkreis Bamberg-Forchheim vertritt.

Dabei fördert der Bund beispielsweise die Einführung eines neuen digitalen Ausleihsystems oder auch die Anschaffung von Experimentierboxen für Kindergarten- und Schulgruppen.

Das „Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen“ unterstützt die Gemeindebibliothek St. Bartholomäus in Kirchehrenbach beispielsweise mit 2.621 Euro für den Einstieg in die Onleihe Leo-Nord und die passende technische Ausstattung.

„Bibliotheken sind auch Begegnungsorte”

Die Stadtbücherei Baunach erhält für die Anschaffung von Experimentierboxen für Kindergarten- und Schulgruppen sowie für öffentliche Aktionen 9.800 Euro. Für den Beitritt in den Onleihe-Verbund Leo Nord der Gemeindebücherei Litzendorf gibt der Bund 3.000 Euro.

„Diese Förderungen sind gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Krise, wichtig und richtig. Wir merken, wie wertvoll Bibliotheken sind, denn sie bieten Zugang zu unserem kulturellen Erbe und zu verlässlichen Informationen. Zugleich sind Bibliotheken auch Begegnungsorte: Sie fördern damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, freut sich der Bamberg-Forchheimer Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz über die Fördergelder für die Region.

Ziel des Soforthilfeprogramms ist es, Bibliotheken auch in ländlichen Räumen zu stärken und so einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen zu leisten. Das Programm war 2020 gestartet und aufgrund der großen Nachfrage für das Jahr 2021 verlängert worden.

„Der Caritas ein Gesicht geben“

Fotoausstellung im Domkreuzgang zu 100 Jahren Diözesan-Caritasverband Bamberg

Die Fotoausstellung „Der Caritas ein Gesicht geben“ ist ab kommendem Dienstag, dem 19. Oktober, im Domkreuzgang im Diözesanmuseum in Bamberg zu sehen. Sie ist ein Beitrag zum 100jährigen Jubiläum des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg e.V.

Im Jahr 2021 feiert der Caritasverband Bamberg sein 100jähriges Gründungsjubiläum. Aus diesem Anlass haben der Fotograf Marcus Bauer und Horst Engelhardt, Referent für Caritas & Pastoral im Diözesan-Caritasverbandes Bamberg, die Idee einer Ausstellung entwickelt, die ab Dienstag im Domkreuzgang zu sehen ist.

Der Domkreuzgang ist Teil des Diözesanmuseums. Daher ist die Ausstellung zu dessen Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr zugänglich. Es ist der Eintritt für den Besuch des Diözesanmuseums zu entrichten.

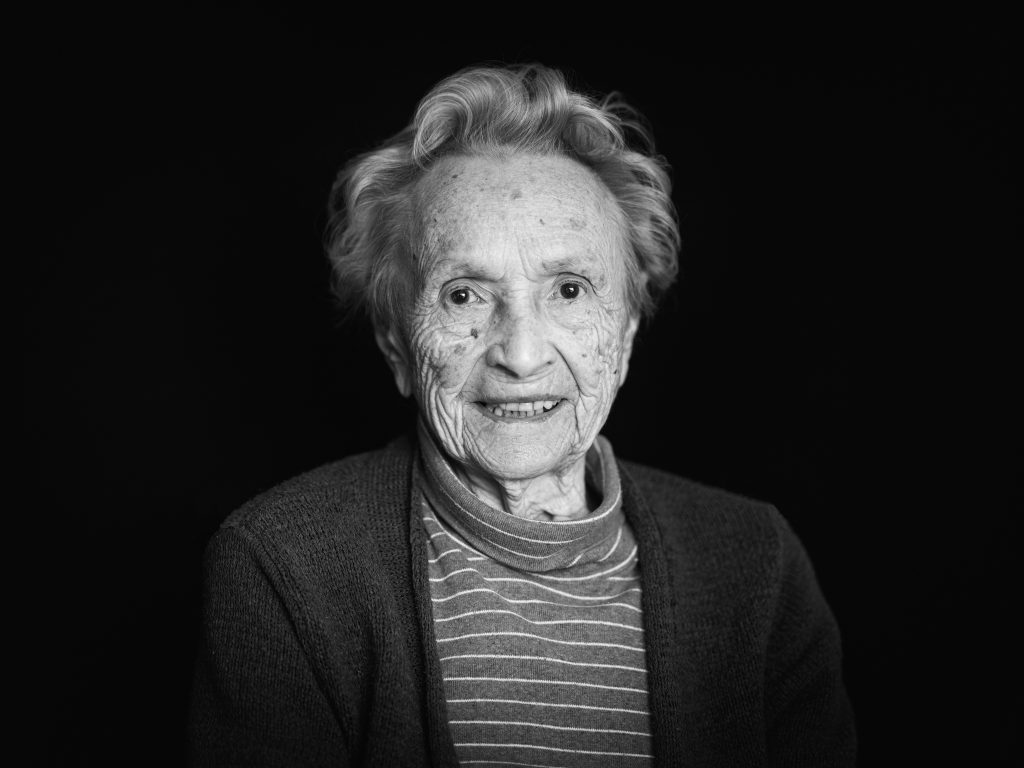

Mit ihrem Lebensalter repräsentieren die Porträtierten 100 Jahre Caritas

Unter dem Motto „Der Caritas in der Erzdiözese Bamberg ein Gesicht geben” porträtieren 20 großformatige schwarz-weiß-Aufnahmen des Fotografen Marcus Bauer Mitarbeiter, Bewohner, Klienten, Ehrenamtliche und Schüler aus Einrichtungen und Diensten der Caritas aus dem gesamten Erzbistum Bamberg.

Mit ihrem Lebensalter repräsentieren die dargestellten Personen 100 Jahre Caritas. Die100- jährige Ella P. aus dem St. Martin-Caritas-Altenheim in Bayreuth und die 1‑jährige Julia, Krippenkind in der Caritas-Kindertagesstätte „Kreuzberg“ in Altenkunstadt, bilden den Rahmen für 18 weitere Porträts von Menschen, die stellvertretend stehen für die Vielfalt und das Engagement christlicher Nächstenliebe.

In Kurz-Interviews erzählen die Porträtierten „ihre Geschichte“ mit der Caritas. Diese Interviews sind als Tonaufnahmen ins Internet gestellt; mit Hilfe von QR-Codes auf den Bildtafeln können sie mit dem Smartphone aufgerufen werden. Auf diese Weise geben die Menschen der Caritas ein Gesicht und die Caritas gibt den Menschen Gesicht und damit Unterstützung, Wert und Würde.

Die Fotoausstellung „Der Caritas ein Gesicht geben“ ist bis 14. November im Domkreuzgang zu besichtigen. Danach wandert sie an weitere Orte in Ober- und Mittelfranken.

Das könnte Sie auch interessieren...

Erzbischof Schick: „Eine synodale Kirche wünscht Papst Franziskus“

Hirtenbrief zum Start des von Papst Franziskus ausgerufenen weltweiten synodalen Prozesses

Erzbischof Ludwig Schick ruft die Gläubigen im Erzbistum Bamberg auf, den von Papst Franziskus gewünschten synodalen Prozess für die ganze Weltkirche mitzumachen. Der Papst bremse den Synodalen Weg der Kirche in Deutschland nicht aus, sondern fördere ihn, schreibt Schick in einem Hirtenwort, das am Sonntag in den Pfarrgemeinden verlesen wird.

Ziel sei es, dass die Kirche wieder mehr Vertrauen in der Gesellschaft und unter den Menschen gewinne und den Dienst Jesu zum Wohl und Heil der Menschen ausüben könne.

Erzbischof Schick verweist auf die Entwicklung der Kirche insbesondere im 19. Jahrhundert, als in Folge einer Hierarchisierung vorwiegend Bischöfe und Priester das Sagen hatten und das Volk Gottes gehorchen musste. „Diese Abkehr von einer synodalen Kirche hat in Sackgassen geführt und auch den Machtmissbrauch im sexuellen, im geistlichen und materiellen Bereich begünstigt“, schreibt Schick und betont: „Wir sollen und müssen verstärkt synodale Kirche werden, in der möglichst alle Christinnen und Christen sich begegnen und einander zuhören, miteinander auf Gottes Wort hören und Gottesdienst feiern, mitreden, mitentscheiden und mitanpacken.“

Mehr Gemeinschaft untereinander pflegen

Papst Franziskus wolle mehr Gemeinschaft in der Kirche, mehr Teilhabe aller am Leben und Wirken der Kirche und mehr Mission der Kirche in der Welt heute erreichen. Dieses Ziel verfolgten bereits der Synodale Weg der Kirche in Deutschland und ebenso das Erzbistum Bamberg seit fünf Jahren mit dem Prozess „Erzbistum mitgestalten“. Der Papst verlange daher nichts Neues, sondern Vertiefung dessen, was bereits geschehe.

Schick ruft auch die Pfarrgemeinderäte, Seelsorgebereichsräte und Kirchenverwaltungen auf, noch mehr Gemeinschaft untereinander zu pflegen und noch mehr teilzunehmen am Leben und Wirken der ganzen Erzdiözese. Ebenso sollten der Diözesanrat und der Diözesansteuerausschuss mit der Diözesanleitung synodaler werden, damit das ganze Erzbistum synodaler werde. Alle Pastoralteams in den 35 Seelsorgebereichen arbeiteten zurzeit zusammen mit engagierten Ehrenamtlichen an einem Pastoralkonzept. „Bei der pastoralen Neuausrichtung geht es um nichts weniger als um die Zukunft von Seelsorge und Kirche in einer Epoche starker Veränderungen und Herausforderungen“, so Schick.

Es gelte, Wege zu finden und zu beschreiten, um am Leben der Kirche und ihrer Sendung aktiv teilzunehmen: „die Frohe Botschaft zu verkünden, die Sakramente und Gottesdienste zu feiern sowie Gemeinschaft im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe zu bilden.“

Der Erzbischof dankte auch allen, die jetzt schon am Leben und der Sendung der Kirche teilnehmen: „Wir sind schon synodale Kirche im Erzbistum – mit Luft nach oben!“ Er sei froh und dankbar für das, was er in bald 20 Jahren als Erzbischof in Bamberg erlebt habe. „Die guten Erfahrungen in der Vergangenheit machen mich zuversichtlich für die Zukunft.“

Das könnte Sie auch interessieren...

Aktuelle Studierendenzahlen der Otto-Friedrich-Universität

Wieder deutlich mehr Präsenz an der Universität Bamberg

Mit 12.061 Studierenden beginnt am kommenden Montag, dem 18. Oktober, die Vorlesungszeit des Wintersemesters 2021//22 an der Universität Bamberg.

2.089 der immatrikulierten Personen haben sich zum ersten Mal oder neu eingeschrieben. Rund 61 Prozent aller Studierenden sind Frauen. Die Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften hat mit insgesamt 4.252 Studentinnen und Studenten den größten Zulauf, gefolgt von den Fakultäten Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Humanwissenschaften und Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik. Das geht aus der vorläufigen Studierendenstatistik vom 14. Oktober hervor. Die amtliche Statistik mit den endgültigen Zahlen erscheint Anfang Dezember.

Mit Beginn des Wintersemesters kehrt wieder mehr Leben in der Universität ein

Deutlich mehr Präsenzveranstaltungen als zuletzt möglich plant die Universität Bamberg für das Wintersemester. Die aktuellen Regelungen zur Corona-Pandemie, die von der bayerischen Staatsregierung vorgegeben sind, lassen dies zu. So werden die Seminarräume und Hörsäle wieder mit 50 Prozent ihrer regulären Kapazität genutzt. Voraussetzung dafür ist bei einer 7‑Tage-Inzidenz ab 35 innerhalb der Stadt Bamberg die 3G-Regelung – Veranstaltungsteilnehmende müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Im Sommer führte die Universität Bamberg unter Studierenden eine anonyme nicht repräsentative Umfrage zum Impfstatus durch. Insgesamt nahmen an der Befragung rund 2.000 Personen teil. Von ihnen waren 79 Prozent vollständig geimpft. Von den restlichen rund 20 Prozent planten im Befragungszeitraum noch einige bis zum Beginn des Wintersemesters eine Impfung oder äußerten Interesse an einem von der Universität Bamberg vermittelten Impfangebot.

„Die Schutzimpfung ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu mehr Präsenz im Wintersemester 2021/22“, erklärt Prof. Dr. Stefan Hörmann, Vizepräsident für Lehre und Studierende. „Deshalb freut es mich, dass so viele Studierende die Angebote zur Impfung bereits wahrgenommen haben.“ In Zusammenarbeit mit dem Bamberger Impfzentrum können derzeit weitere Impftermine für Studierende und Beschäftigte der Universität angeboten werden. „Mit diesem Angebot soll insbesondere auch das in der Impfstatusumfrage signalisierte Interesse vieler Studierender an einem von der Universität vermittelten Impfangebot aufgegriffen werden“, sagt Hörmann.

Zahl der Austauschstudierenden normalisiert sich

„Erfreulich ist ebenfalls, dass sich wieder mehr Austauschstudierende einschreiben“, so Stefan Hörmann. Aufgrund der Pandemie hatte die Otto-Friedrich-Universität in den vergangenen Semestern einen Rückgang der Zahlen zu verzeichnen. So waren im Wintersemester 2020//21 96 Austauschstudierende an der Universität eingeschrieben. Mit aktuell insgesamt 182 immatrikulierten Austauschstudierenden nähert sich die Universität fast dem Niveau vor Corona wieder an. Im Wintersemester 2019⁄20 waren 242 Austauschstudierende in der Welterbestadt. Für das nächste Sommersemester hat das Akademische Auslandsamt der Universität jetzt schon 130 Bewerbungen erhalten. Insgesamt sind aktuell 1.724 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der Universität eingeschrieben.

Alle genannten Zahlen sind vorläufig, da eine Einschreibung noch möglich ist und Studierende noch die Hochschule wechseln oder sich exmatrikulieren können. Die amtliche Statistik wird Anfang Dezember erstellt.

Bundespolizeiaus- und ‑fortbildungszentrum Bamberg

Zweite Vereidigung der Bundespolizei im Jahr 2021

Bereits die zweite Vereidigungszeremonie in diesem Jahr feierte die Bundespolizei gestern im Aus- und –fortbildungszentrum in Bamberg. Nachdem im Juli Dienstanfänger des Jahrganges 2020 vereidigt wurden, standen nunmehr 645 junge Frauen und Männer im Mittelpunkt, welche ihre Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst im März und September 2021 begonnen hatten.

Um dem Infektionsgeschehen zu begegnen, verzichtete die Bundespolizei erneut auf eine öffentliche Vereidigung auf dem Domplatz in Bamberg. Stattdessen wurde mit dem „Change of Command“ ein Ort in der Liegenschaft der Bundespolizei gewählt, welcher bereits unter den vormaligen Nutzern der Kaserne für derartig bedeutsame Zeremonien genutzt wurde.

Umrahmt wurde die Vereidigung durch einen ökumenischen Gottesdienst der Seelsorger der Bundespolizei, einer Ansprache des Leiters der Ausbildungseinrichtung, Leitender Polizeidirektor Thomas Lehmann und einer Festrede des Präsidenten der Bundespolizeiakademie, Alfons Aigner. Dabei erinnerten die Redner die Auszubildenden an die Verantwortung welche sie in Ausübung ihres Dienstes tragen, die Pflichten die sie als Polizeivollzugsbeamte zu erfüllen haben aber auch an die Herausforderungen, welche mit dem Polizeiberuf einhergehen.

Begleitet wurde die Veranstaltung traditionell durch das Bundespolizeiorchester München, welches im Übrigen für die Öffentlichkeit am 30. November erneut für ein Benefizkonzert in der Kirche St. Martin in Bamberg gastiert. Da die Bundespolizei in diesem Jahr erstmalig auch im Dezember jungen Frauen und Männern einen Ausbildungsbeginn ermöglicht, wird es bereits im Februar 2022 erneut eine Vereidigung der Bundespolizei geben. Ob diese öffentlich zelebriert wird, entscheidet sich im Januar nächsten Jahres.

Bundespolizeiaus- und ‑fortbildungszentrum (BPOLAFZ) Bamberg

Das Bundespolizeiaus- und ‑fortbildungszentrum (BPOLAFZ) Bamberg ist die bundesweit größte und modernste Einrichtung dieser Art der Bundespolizei. Die fachlich der Bundespolizeiakademie in Lübeck nachgeordnete Lehreinrichtung ist das sechste Aus- und –fortbildungszentrum der Bundespolizei. Seit dem 1. September 2016 werden dort über 2.800 Polizeimeisteranwärterinnen und ‑anwärter ausgebildet. Mehr als 850 Stammkräfte ermöglichen den Ausbildungsbetrieb.